正如现实所需要的那样,二十世纪八十年代以来,法律服务呈现越来越明显的全球化趋势(也可称为法律服务贸易的“跨国化”趋势)。其主要表现是:

需求法律服务贸易的主体主要是跨国公司,同时也包括一般国内企业和个人。……对律师涉及外国法和国际法业务的需求通常是源于其跨国公司客户的跨国业务的延伸。这些客户一般希望其熟悉和信赖的律师或律师事务所“形影相随”;而有些东道国欢迎外国律师或律师事务所进入其法律服务市场的动机就是“有助于吸引外国投资和优化投资的法律环境”。[2]

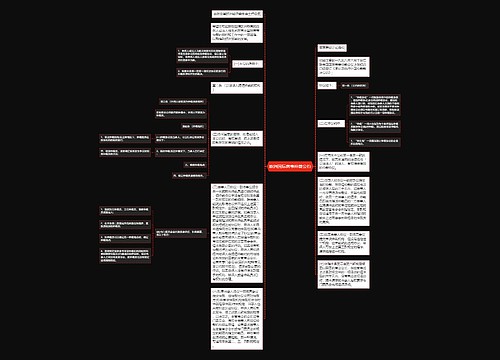

近年来我国的商事仲裁从业者、学者、律师们对商事仲裁的国际化与全球化做了很多探讨。上面这段文字主要是描述律师服务的全球化,但对于解释国际商事仲裁的全球化,其中的道理同样贴切。随着国际经济交往的密切和加深,作为国际商事仲裁客体的争议内容必然体现出更多的国际性因素,也就是国际化的性质。

作者认为国际商事仲裁全球化的验收标准可以归纳为国际水平和国际理念的仲裁法制和仲裁服务,国际商事仲裁机构和仲裁当事人享有完全平等的竞争地位。而要满足这个标准首先要面对的问题之一就是国民待遇的落实和保障。

所谓国民待遇是指,对外国(其他成员方)的产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所提供的待遇,不低于本国同类产品、服务或服务提供者及知识产权所有者和持有者所享有的待遇。[3]国民待遇是市场经济的基本条件,是平等竞争的基础。在国际商事仲裁中确立国民待遇原则有显著的必要性,既是经济全球化的必然要求,也是完善国际经济交往的法制环境和纠纷解决机制、给外国投资者、外国商人以信心保障的必然要求。

为了讨论问题的方便,本文中所称的“国际商事仲裁”主要包括两个方面:境外商事仲裁机构进行的有中国因素的国际仲裁,以及中国仲裁机构进行的涉外仲裁。作者将从这两方面讨论国际商事仲裁中存在的国民待遇问题:第一,境外商事仲裁服务的国民待遇问题,其前提是市场准入问题;第二,中国涉外仲裁中外国当事人的国民待遇问题。

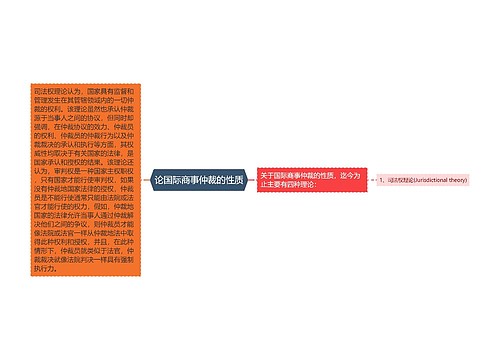

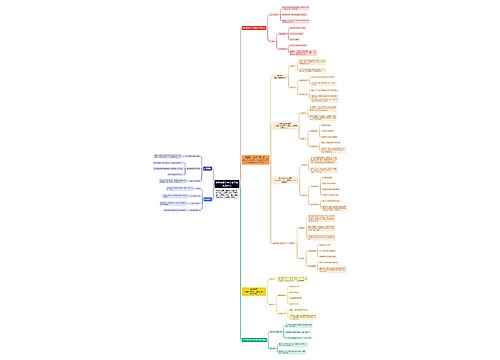

很多仲裁领域的论文都是从分析商事仲裁机构和商事仲裁的性质入手。除了对体系完整性的考虑,一个重要的原因在于我国对商事仲裁机构的性质和商事仲裁的性质这样基本问题的认识因为理论与体制的纠缠还处在模糊之中,理论上的定位、仲裁立法的预期与商事仲裁实践之间存在很大的分歧和落差。在分析国际商事仲裁中的国民待遇问题之前也必须首先明确两者的性质以确定讨论的基础。作者认为对两者性质的认识存在应然和实然两个层面。

我国仲裁法没有对仲裁机构的性质作出直接的和明确的规定。可以参考的是《中华人民共和国仲裁法》第八条的规定:“仲裁依法独立进行,不受行政机构

、社会团体和个人的干涉”,和第十四条规定:“仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,仲裁委员会之间也没有隶属关系”。从这两条可以解读出我国仲裁立法强调了仲裁机构的独立性和非行政性。我国学者对商事仲裁机构有着不同的定义和理解,但普遍和一致的看法都是强调仲裁机构的民间性和独立性。[4]例如商事仲裁机构是由商事关系中的双方当事人自主选择,通过仲裁方式解决他们之间的合同争议或其他财产权益争议的民间性机构。[5]

世界其他国家的商事仲裁机构体现出不同的法律属性:伦敦国际仲裁院是有限责任公司(以下简称LCIA),由董事会管理其活动;瑞士苏黎世商会仲裁院下设于民间组织瑞士苏黎世商会;瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院(以下简称SCC)隶属于但又独立于瑞典斯德哥尔摩商会;美国仲裁协会(以下简称AAA)是由三家公司出资成立的有限责任公司,其收费完全市场化、企业化,自负盈亏;日本商事仲裁协会是依据《日本民法典》成立的社团法人;新加坡国际仲裁中心是依据新加坡公司法成立的担保有限公司。[6]虽然性质各异,但它们的共性是都体现出纯粹的民间性,独立于所在国的政府和法院,这也是国际商事仲裁机构的惯例和商事仲裁的传统使然。

遗憾的是,我国仲裁机构的性质在一定程度上偏离了学理上的定位和仲裁法立法的预期,在实践上仍然体现出较强的行政色彩。

U782682106

U782682106

U182637395

U182637395