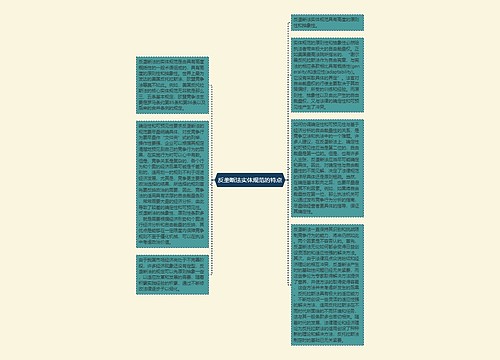

反垄断法的实体规范是由具有高度概括性的一般术语组成的,具有高度的原则性和抽象性。世界上最为发达的美国反托拉斯法、欧盟竞争法等莫不如此。例如,美国反托拉斯法的核心实体规范无非就是那么三、五条基本规定,欧盟竞争法主要是罗马条约第85条和第86条以及后来的合并条例的规定。

实体规范的原则性和抽象性必然给执法者带来极大的自由裁量权。正如美国最高法院所指出的,“谢尔曼反托拉斯法作为自由宪章,与宪法的相应条款相比具有概括性(generality)和适应性(adaptability)。它没有采取具体的界定”。法官对自由裁量权的行使主要取决于其政策偏好、所受的训练和经验。而原则性、抽象性以及由此产生的自由裁量权,又与法律的确定性和可预见性产生了冲突。

确定性和可预见性要求反垄断法的规范要尽量明确具体,对反竞争行为要尽量作“文件夹”式的列举,操作性要强,企业可以根据其规定清楚地预见到自己的竞争行为的后果,在实施行为时可以心中有数。但是,竞争关系是复杂的,各个行为和个案的经济后果可能是千差万别的,适用划一的规则不利于促进经济发展,尤其是,竞争更主要是政治选择的结果,所选择的规则首先要反映政治的需要,因此,竞争法的适用具有浓厚的自由裁量色彩,常常需要大量的经济分析,由此导致了较差的确定性和可预见性。反垄断法的抽象性、原则性条款多,就是需要根据经济形势和个案进行经济分析和自由裁量的反映,其优点是能够在一定限度内保障竞争规则不至于僵化机械,可以在执法中考虑政治价值。

如何协调确定性和可预见性与基于经济分析的自由裁量性的关系,是竞争立法和执法中的一个难题。许多人建议,在反垄断法上,确定性和可预见性应当是第二位的,自由裁量是第一位的。但是,也有许多人主张,反垄断法应当尽可能确定和具体。因此,对确定性与自由裁量性的不同见解,决定了法律规范的详尽具体还是原则粗疏。当然,在确定基本取向之后,也要尽量避免其不利因素。例如,如果将自由裁量放在第一位,那么执法机关可以通过发布竞争行为分析的指南,尽量给经营者更具体的指导,保证其确定性。