原告大通国际运输有限公司天津分公司(以下简称大通国际)

被告天津明海货运代理有限公司(以下简称明海货代)。

被告天津市红桥区宏川物流配货中心(以下简称宏川物流)。

法院审理查明,2004年9月和10月,明海货代出具出口货物委托书,委托大通国际办理四票货物的海运出口手续,四票货物分别为:1、提单号“EAS427Z504”、船名MARE DORICOM、航次V0427E,明海货代确认费用为美元2250、人民币为1855元;2、提单号“GOSUXNG854259”、船名PHILIPPINE STAR、航次043S,明海货代确认费用为美元2200、人民币1854元;3、提单号“GOSUXNG854257”、船名QWGDAO STAR、航次046S,被告明海货代确认费用为美元800、人民币655元;4、提单号“EAS429Z505”、船名MARE DORICUM、航次0429E,被告明海货代确认费用为美元1085、人民币985元。大通国际完成了明海货代的委托,并于2004年12月21日开出抬头为明海货代的发票四张,金额为人民币57,915.5元。

另查明,2004年9月20日明海货代与宏川物流签订货运代理协议书,双方约定,宏川物流委托明海货代办理货物出口运输事宜,付费方式为月结。宏川物流应在开船日起30日内将所有费用结清。宏川物流支付给被告明海货代海运费共计人民币20,000元。

大通国际诉称,2004年9月和10月,明海货代向大通国际发出“出口货物委托书”和“定舱通知单”,分别就四票货物委托大通国际进行定舱托运。大通国际接受委托后完成了委托事项,并垫付了海运费等相关费用。明海货代就所托运的四票货物向大通国际出具“海运出口运费确认保函”,保证在所规定期限内向大通国际结清所有款项。

明海货代与宏川物流之间于2004年9月20日签署货运代理协议书,由宏川物流委托明海货代安排货物定舱等工作。涉案四票货物由宏川物流委托被告明海货代定舱托运,宏川物流出具了“付费确认书”保证支付全部费用。《合同法》的相关规定,宏川物流应当与明海货代承担连带责任,向支付全部款项。为维护自己的合法权益,特向法院提起诉讼,请求法院判令明海货代和宏川物流支付拖欠的海运费、港杂费、文件费、码头作业费等费用共计人民币57,915.50元及利息损失。

宏川物流在庭审中辨称,1、宏川物流与大通国际公司之间没有直接的业务往来,既不构成合同关系,也没有债权债务关系,列宏川物流为被告不成立,大通国际请求宏川物流和明海货代承担连带责任也不成立;2、宏川物流与明海货代有直接的业务关系,即合同关系,可能因合同履行发生债权债务关系,但与大通国际没有关系。宏川物流与明海货代的债权债务和大通国际与明海货代之间的债权债务是不一样的。宏川物流和明海货代之间的债权债务尚不明确,因此不能替代明海货代偿还债务;3、宏川物流和明海货代之间的债权债务并不明确,且债务数额应小于明海货代和之间的债务数额;4、大通国际提交的涉及宏川物流的证据不真实并经过篡改。综上,被告宏川物流不应向大通国际承担责任。|||

法院确定的本案争议焦点:1、原告和两被告之间是否存在合同关系;2、原告主张数额的计算依据。

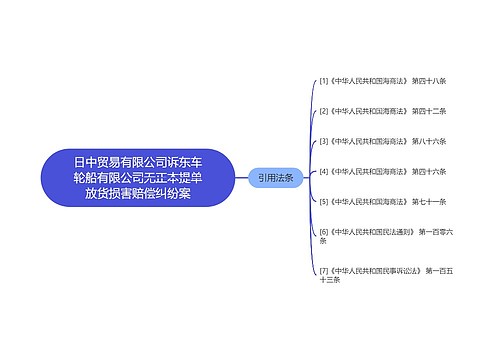

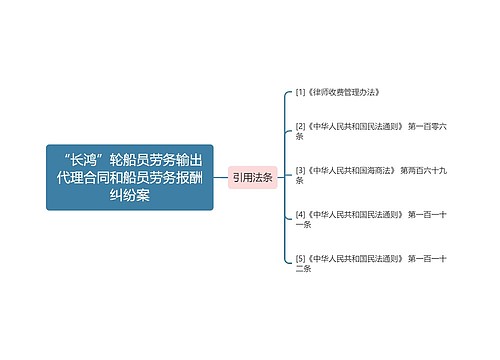

天津海事法院认为,本案系海运委托代理合同纠纷。明海货代委托大通国际办理海运货物的出运事宜,大通国际与明海货代存在货运代理合同关系,而且明海货代对运费数额和付费时间以书面形式予以确认,大通国际与明海货代的债权债务关系明确。大通国际依据明海货代的委托办理了四票货物出运事宜,履行了货运代理人的职责,明海货代作为委托人,应依约履行给付义务,明海货代应支付大通国际海运费用人民币57,915元及利息损失。大通国际与宏川物流没有直接的法律关系,宏川物流无义务向大通国际支付费用。且大通国际也没有足够的证据证明在与明海货代订立货运委托合同时知道明海货代与宏川物流之间的代理关系,因此,不应适用《合同法》第四百零二条的规定,本院对大通国际要求宏川物流承担连带责任的主张不予支持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十条、《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条第一款之规定,判决:被告明海货代给付大通国际海运费用人民币57,915.50元及其利息;驳回大通国际对宏川物流的诉讼请求。

一、货运代理合同属于委托合同

代理是一项重要的法律制度,在现实生活中运用非常广泛。委托合同是委托人与受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同关系,规范委托人与受托人之间的内部关系;代理是受托人代表委托人处理事务时,与第三人发生法律关系的权利,基于委托人单方授权的法律行为产生,规范委托人、受托人与第三人的外部关系。以代理人是否以被代理人的名义与第三人进行代理活动为准,把代理划分为直接代理和间接代理。

我国《民法通则》严格的将代理确定为代理人以被代理人的名义,在代理权限内与第三人为法律行为,其法律后果直接归属于被代理人的直接制度。我国《合同法》在委托合同中对原未被我国立法认可的间接代理制度做了规定。《合同法》第396条的规定:“委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。”

委托合同,是委托人与受托人约定,由受托人处置委托人委托的事务的民事法律关系;代理则是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律的行为。代理与委托合同中受托人为委托人处理事务一样,都是为委托人服务,二者在此处极为相似,但其实两者的区别甚重,根本区别在于:

1、代理属于对外关系,存在于本人与代理人以外的第三人之间,不对外就不成其为代理;而委托合同是委托人与受托人之间的对内关系,否则不成立其委托合同。|||

2、代理关系的成立,即被代理人授予代理人代理权属于单方的法律行为,而委托合同为双方法律行为,即委托合同法律关系的成立,需有受委托人的承诺,若受委托人不作承诺,委托人就不可能委托其处理委托事务,则委托合同不能成立。

3、代理包括委托代理、法定代理、指定代理等三种类型;而委托合同是由双方当事人基于相互信任的基础而约定的合同关系,受托人通过通过委托合同取得的代表委托人处理事务时,与第三人发生法律关系的权利,是委托代理权,与法定代理和指定代理毫无关系。同时委托合同还适用于代理制度以外的不涉及第三人的经济行为和单纯的事务行为,法定代理和指定代理都不能适用。

航运实务中的货运代理合同,是指货物收货人、发货人或其代理人委托货运代理人处理有关货运业务的合同。它约定的是委托人与受托人之间的对内关系,因此货运代理合同属于委托合同。

二、大通国际与宏川物流没有直接的法律关系(就本案争议而言,即合同关系),也不存在转委托合同关系,宏川物流无义务向大通国际支付费用。这是本案的难点。

从本案的事实和当事人争议来看,涉案的四个集装箱货物,首先是由宏川物流委托明海货代定舱托运,明海货代又委托大通国际定舱托运。因此产生两个委托合同关系,一个是明海货代与宏川物流之间的货运代理合同关系,另一个一个是大通国际与明海货代之间的货运代理合同关系。宏川物流与大通国际没有直接的合同关系。

明海货代委托大通国际办理海运货物的定舱托运事务,大通国际与明海货代存在货运代理合同关系,是显而易见的。大通国际依照明海货代的委托,为其办理了货物定舱托运事务,并垫付了海运费等相关费用,而且明海货代对运费数额和付费时间以书面形式予以确认。依照《中华人民共和国合同法》第三百九十八条的规定,受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用及其利息。因此明海货代应当偿还大通国际垫付的海运费等相关费用及其利息。

大通国际与明海货代之间的货运代理合同关系也是明显的,但由于该合同的双方当事人起诉,因此他们之间的货运代理合同不属本案审理范围。

宏川物流与大通国际没有直接的合同关系。但涉案货物是由宏川物流委托明海货代定舱托运,在该委托合同(货运代理合同)关系中,明海货代是受托人,其处理货物定舱托运事务的行为是受宏川物流的委托进行的,该行为所产生的法律后果最终应当由宏川物流承担。而明海货代又委托大通国际定舱托运,宏川物流是否应对明海货代的行为承担责任?

应从合同的相对性和委托合同的法律属性两个方面来考察。

1、合同是当事人之间设立、变更或终止债权债务关系的协议。作为一种民事法律关系,合同关系不同于其他民事法律关系(如物权关系)的重要特点,在于合同关系的相对性。

合同的相对性规则主要包含如下三个方面的内容:第一,主体的相对性。所谓主体的相对性,是指合同关系只能发生在特定的主体之间,只有合同当事人一方能够向合同的另一方当事人基于合同提出请求,主张权利。第二,内容的相对性。所谓内容的相对性,是指除法律、合同另有规定以外,只有合同当事人才能享有合同所约定的权利,并承担该合同约定的义务,除合同当事人以外的任何第三人不能主张合同约定的权利。第三,责任的相对性。所谓违约责任的相对性,是指违约责任只能在特定的合同关系的当事人之间发生,合同关系以外的人不负违约责任,合同当事人也不对其承担违约责任。当事人一方因第三人的行为造成合同义务不能履行的,不能履行义务的一方当事人,仍应向另一方当事人承担违约责任。合同一方与第三人之间的纠纷,应另行解决。|||

根据合同相对性的原则,在明海货代与宏川物流之间的货运代理合同关系中,大通国际不是合同当事人,无权基于合同提出请求,主张权利。在大通国际与明海货代之间的货运代理合同关系,宏川物流不是合同当事人,无需承担该合同确定的义务。因此大通国际不能依据该两个货运代理合同或其中的任何一个向宏川物流主张权利,追索其为办理货物定舱托运所垫付的费用。

2、然而在两个相关的委托合同纠纷中,仅从合同的相对性去考察是不够的。法律允许,在一定条件下,受托人可以转委托。因此还应考察前一个委托合同的受托人的转委托行为,是否应由原委托人承担。

转为托又称复委托,是指受托人将委托人委托的部分或者全部事务转由第三人处理行为。其中的第三人由受托人选定。转委托的内容得依原委托的内容。该被委托的第三人称为次受托人。

转委托有三种情况:

其一,经委托人同意的转委托。委托人对受托人的转委托,可以同意,也可以不同意。委托人同意的,其可以就委托事务直接指示次受托人,由次受托人直接向委托人负责。委托关系所产生的权利义务也在委托人和次受托人之间产生。委托人应向该次受托人支付报酬、预付费用,偿还受托人为处理委托事务垫付的必要费用其利息。

其二,未经委托人同意的转委托。受托人所为的转委托没有告知委托人或者虽然告知但委托人不同意的,其转委托第三人处理事务的行为应视为受托人自己的行为。在委托人与该转委托的第三人之间不成立转委托合同关系,委托人对该转委托的第三人的行为不承担责任。

其三,紧急情况下的转委托。紧急情况下,受托人为了维护委托人的利益而为的转委托,应视为委托人同意的转委托。

涉案的四个集装箱货物,首先是由宏川物流委托明海货代定舱托运,其双方之间成立的是委托合同关系。明海货代接受委托后,没有亲自处理委托事务,向承运人订舱,与向承运人托运货物,而是又委托大通国际定舱托运,已构成转委托。明海货代转委托大通国际代办定舱托运事务的行为是否应由宏川物流承担责任,应考查明海货代的转委托行为是否经宏川物流同意,或者存在必须转委托的紧急情况。

本案没有证据证明明海货代的转委托行为经过宏川物流同意,也没有证据证明存在导致明海货代必须转委托的紧急情况。因此,宏川物流与大通国际之间不成立转为托合同关系,其对大通国际的定舱托运行为不承担责任。大通国际无权请求偿还其因定舱托运所付出的费用。明海货代则应对其转委托行为自行承担责任,偿还大通国际因定舱托运所付出的费用。|||

三、关于《合同法》第四百零二条的适用问题

依照《合同法》的规定,可将委托代理分为直接委托代理和间接委托代理。前者是委托人与受托人约定,由受托人在授权范围内,以委托人的名义对外代表委托人处理事务的法律制度,而后者是委托人与受托人约定,由受托人在授权范围内,以自己的名义对外处理委托人的事务的法律制度。它们的区别主要表现为:(1)直接委托代理中,受托人是以委托人的名义为其处理委托事务的,而间接委托代理中,受托人是以自己的名义为其处理委托事务的;(2)在直接委托代理中,第三人明确知道委托人的存在,也明确知道受托人的身份以及委托人对其的授权范围,委托人的代理行为产生的法律后果由委托人直接承担;而在间接委托代理中,受托人可以向第三人披露委托人,也可以不向第三人披露委托人;如果受托人披露委托人的,其代理行为的法律后果可以由第三人与委托人直接承担,受托人从第三人与委托人的法律关系中退出;如果受托人不披露委托人,受托人与第三人依其双方的合同享有权利并承担义务,最终法律后果由委托人间接承担。

《合同法》第四百零二条规定:“受托人以自己的名义,在委托人的授权范围内与第三人订立的合同,第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的,该合同直接约束委托人和第三人,但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外”。这是关于间接代理中,所谓委托人自动介入的规定。在委托人介入受托人与第三人订立的合同之后,委托人与第三人称为该合同的双方当事人,受托人该合同履行与否不再承担责任。

立法和司法解释没有对该条款规定中的“与第三人订立的合同”没有限制,也没有解释。但笔者认为该条款所指的“合同”,应不包括委托合同。如果受托人为了受托人将委托人委托的部分或者全部事务转由第三人处理而与第三人订立委托合同,属于转委托行为,委托人对受托人与第三人订立的委托合同是否应当承担责任,应依照《合同法》第四百条关于转委托的规定。如果委托人的授权范围内含有与第三人订立的委托合同的明确授权的,属于委托人转委托,应按法律关于经委托人同意的转委托的规定处理。而不应该用关于委托人自动介入的规定处理。

法院认为:“且大通国际也没有足够的证据证明在与明海货代订立货运委托合同时知道明海货代与宏川物流之间的代理关系,因此,不应适用《合同法》第四百零二条的规定”,用委托人自动介入的规定衡量明海货代的关委托行为。对法院的这一观点,笔者认为值得商榷。虽然并不影响最终判决结果。