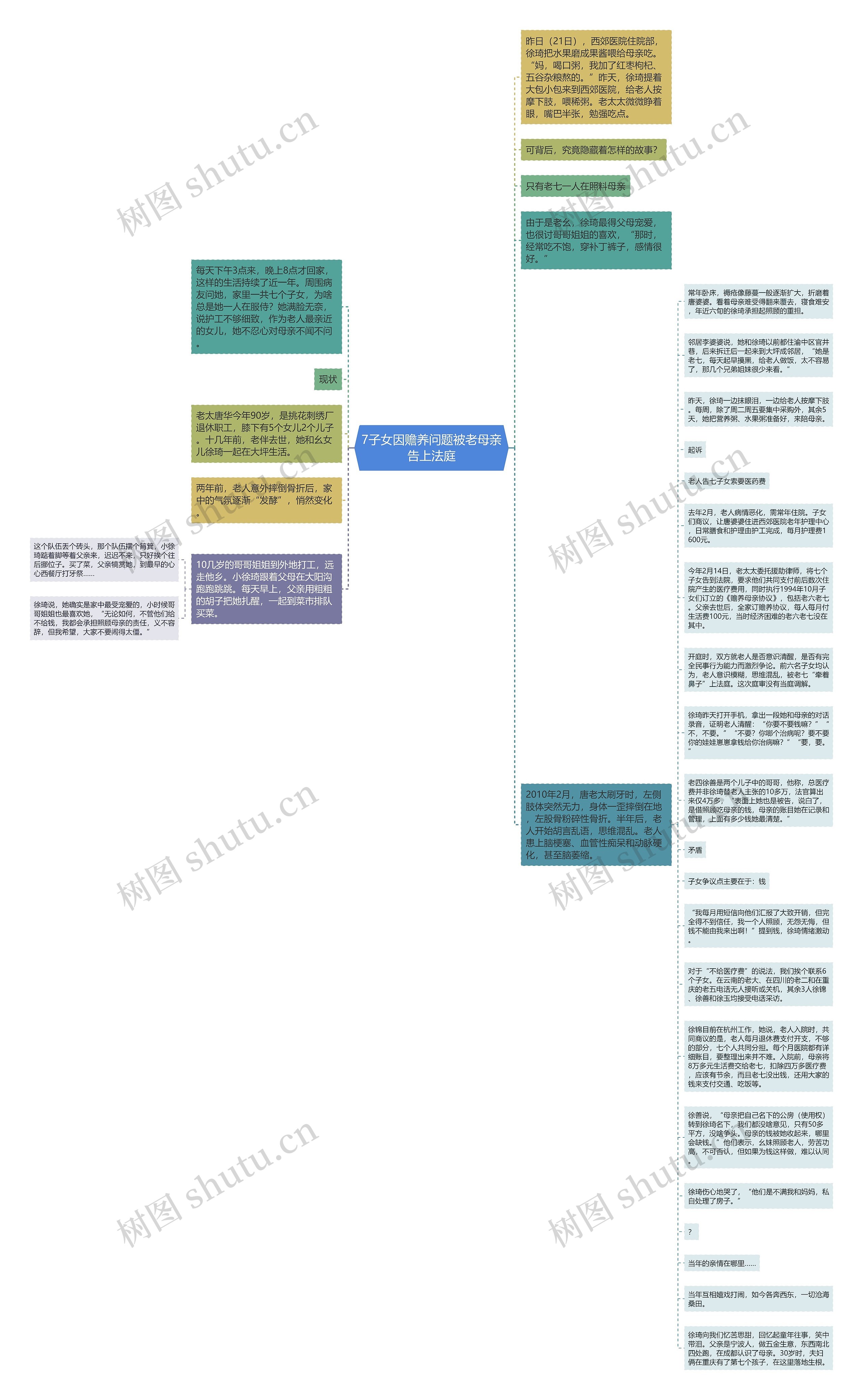

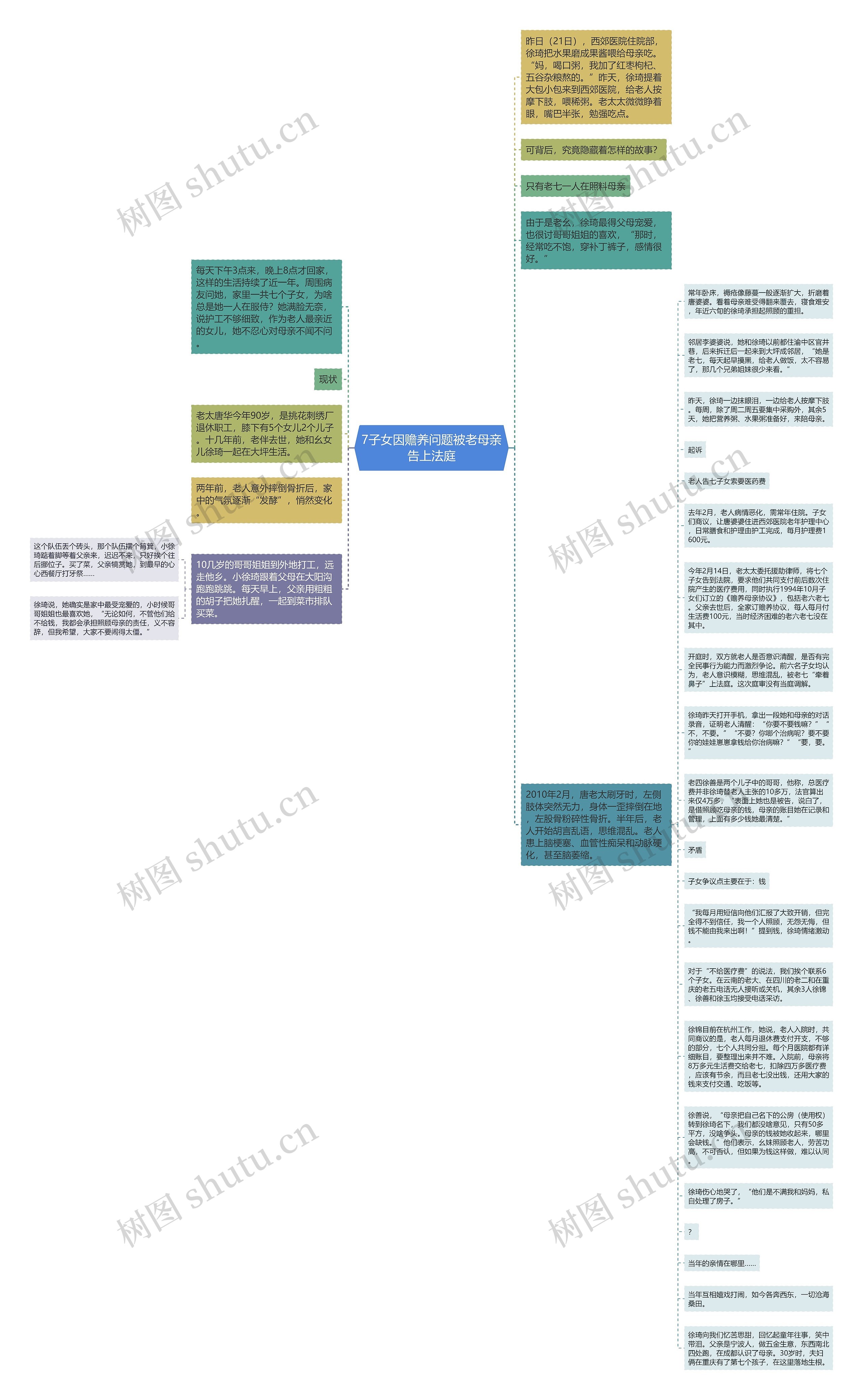

常年卧床,褥疮像藤蔓一般逐渐扩大,折磨着唐婆婆。看着母亲难受得翻来覆去,寝食难安,年近六旬的徐琦承担起照顾的重担。

邻居李婆婆说,她和徐琦以前都住渝中区官井巷,后来拆迁后一起来到大坪成邻居,“她是老七,每天起早摸黑,给老人做饭,太不容易了,那几个兄弟姐妹很少来看。”

昨天,徐琦一边抹眼泪,一边给老人按摩下肢。每周,除了周二周五要集中采购外,其余5天,她把营养粥、水果粥准备好,来陪母亲。

去年2月,老人病情恶化,需常年住院。子女们商议,让唐婆婆住进西郊医院老年护理中心,日常膳食和护理由护工完成,每月护理费1600元。

今年2月14日,老太太委托援助律师,将七个子女告到法院,要求他们共同支付前后数次住院产生的医疗费用,同时执行1994年10月子女们订立的《赡养母亲协议》,包括老六老七。父亲去世后,全家订赡养协议,每人每月付生活费100元,当时经济困难的老六老七没在其中。

开庭时,双方就老人是否意识清醒,是否有完全民事行为能力而激烈争论。前六名子女均认为,老人意识模糊,思维混乱,被老七“牵着鼻子”上法庭。这次庭审没有当庭调解。

徐琦昨天打开手机,拿出一段她和母亲的对话录音,证明老人清醒:“你要不要钱嘛?”“不,不要。”“不要?你啷个治病呢?要不要你的娃娃崽崽拿钱给你治病嘛?”“要,要。”

老四徐善是两个儿子中的哥哥,他称,总医疗费并非徐琦替老人主张的10多万,法官算出来仅4万多,“表面上她也是被告,说白了,是借照顾吃母亲的钱,母亲的账目她在记录和管理,上面有多少钱她最清楚。”

“我每月用短信向他们汇报了大致开销,但完全得不到信任,我一个人照顾,无怨无悔,但钱不能由我来出啊!”提到钱,徐琦情绪激动。

对于“不给医疗费”的说法,我们挨个联系6个子女。在云南的老大、在四川的老二和在重庆的老五电话无人接听或关机,其余3人徐锦、徐善和徐玉均接受电话采访。

徐锦目前在杭州工作,她说,老人入院时,共同商议的是,老人每月退休费支付开支,不够的部分,七个人共同分担。每个月医院都有详细账目,要整理出来并不难。入院前,母亲将8万多元生活费交给老七,扣除四万多医疗费,应该有节余,而且老七没出钱,还用大家的钱来支付交通、吃饭等。

徐善说,“母亲把自己名下的公房(使用权)转到徐琦名下,我们都没啥意见,只有50多平方,没啥争头。母亲的钱被她收起来,哪里会缺钱。”他们表示,幺妹照顾老人,劳苦功高,不可否认,但如果为钱这样做,难以认同。

徐琦伤心地哭了,“他们是不满我和妈妈,私自处理了房子。”

徐琦向我们忆苦思甜,回忆起童年往事,笑中带泪。父亲是宁波人,做五金生意,东西南北四处跑,在成都认识了母亲。30岁时,夫妇俩在重庆有了第七个孩子,在这里落地生根。