在民事诉讼中,调解程序应当采取何种模式?英美等国实行的ADR调解方式是一种与审理程序并存的调解模式,调解的提起、调解主体、调解程序、调解协议的生效等都规定在统一的调解法或民事诉讼法中。我国部分学者亦主张将调解程序从诉讼程序中独立出来,促成调解与诉讼两种纠纷解决方式、程序的并轨运行。同时,在一定意义上,调解程序是诉讼程序的前置程序,调解程序优先于审理程序,例如在一方当事人申请调解,另外一方当事人已向人民法院起诉的情况下,诉讼程序中止,优先适用调解程序。②

笔者认为,在我国已经建立了人民调解工作网络,从居委会、村委会人民调解员到街道、乡镇司法所等形成了完整的纠纷调解系统。诉前调解的任务完全可以由人民调解担负。在法院内部再实行调、审两项程序并重分立,将调解程序前置,当事人在选择调解程序不能解决纠纷时,又要另行起诉,重新进行诉讼,这样反而拖延了时间,不利于纠纷的迅速解决,增加了当事人的讼累。因此,应将调解程序融合到民事诉讼的大框架内,实行民事诉讼内调审分离。即当事人向法院提起民事诉讼后,一方或双方当事人可以主动要求调解,人民法院也可以引导、劝说双方当事人进行调解。调解时由法院内专设的调解组法官进行调解,双方达成协议的话,则制作调解书,如双方不能达成调解协议,则移送至审判组法官进行审理,进行判决。这种调解程序设计方式,将调解制度融合到民事诉讼制度架构中,使当事人多了一种纠纷解决选择权,又不影响当事人诉讼的效率要求。

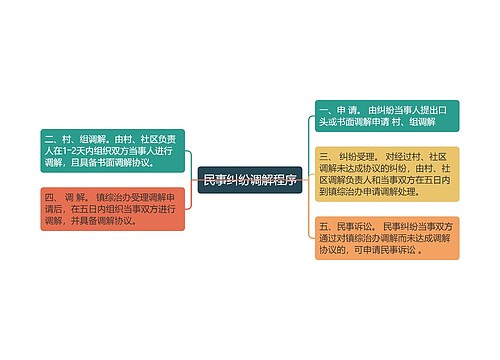

在调解程序在民事诉讼中的地位确立之后,调解程序就可以根据上述原则进行设置。首先是调解程序的启动,除法律特殊规定外(如离婚纠纷案件法律规定必须先行调解),只有当事人才有权启动调解程序。在当事人对民事诉讼调解程序不理解时,法官可以向当事人作详细介绍,劝导双方当事人进行调解,但最终决定权在当事人,法官不得强行调解。其次,是调解协商程序,首先要告知双方当事人申请回避权及其他诉讼权利,在双方当事人对法院主持调解人员无回避要求后,由当事人分别对案情进行陈述,双方对案情无异议或认为不需要予以明确的,直接协商调解方案。最后是协商调解方案程序,在调解法官归纳出双方相同意见及争议焦点后,由双方当事人协商调解方案。达成协议的,制作民事调解书送达双方,不能达成协议,则宣布调解程序终结,移送审判组进行审理。

法官在调解过程中应当始终保持中立地位,对双方当事人调解过程进行引导,解释法律等,而不应过分参与到当事人实体权利的协商之中。法官的过分参与必将通过对案件处理所持的观点表现出来的,这在无形中必然会对当事人的心理产生一定的影响。因此 ,调解人员也易于从中间者地身份转化为主导者,损害自愿性的调解原则。当然,法官在调解中并不处于消极地位,可以主持调解的进程,对当事人的意见进行归纳交流,在双方当事人不愿面对面调解的情况下,可以传递调解信息等,加快调解进程,增进双方当事人的沟通理解,为调解创造良好的气氛。调解法官还应加强对当事人诉讼权利的保护,使事人在调解过程中享有充分的陈述权、知情权。

①参见《审判研究》2003第一辑“走向民事审判集中化”一文,作者汤维建、许尚豪。

②参见《人民司法》2003年第3期“ADR运动与我国法院调解制度的促变与更新”一文,作者刘庆富、谷国文。