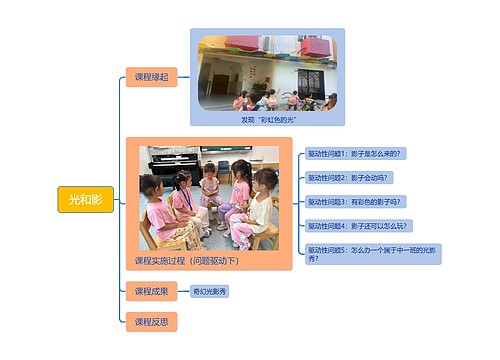

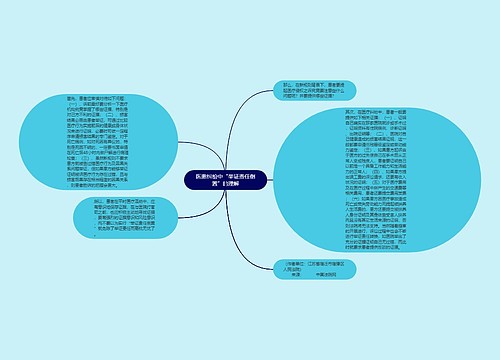

精神病患者打官司人民法院应当注意程序问题思维导图

眼眶很热

2023-03-09

注意

程序

问题

应当

人民法院

患者

精神病

纠纷

土地

民事调解

民事调解论文

关键词:农村土地纠纷;替代性纠纷解决机制;调解;仲裁;行政裁决

树图思维导图提供《精神病患者打官司人民法院应当注意程序问题》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《精神病患者打官司人民法院应当注意程序问题》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:994a0be5e932170d596a67645994b2a4

思维导图大纲

相关思维导图模版

精神病患者打官司人民法院应当注意程序问题思维导图模板大纲

一、纠纷解决替代机制概述

纠纷解决替代机制是对诉讼之外的一系列纠纷解决程序的统称,译自英文Alternative Dispute Resolution(ADR),指解决纠纷的诸如仲裁或调解等非诉讼程序,[1]有的也译作“替代性(选择性)纠纷解决方式”,也有的译为“诉讼外纠纷解决方式”。[2]纠纷解决替代机制起源于美国。在二十世纪六十年代,一系列新的保护个人权利的法律的制定,加上人们越来越不能忍受歧视和不公正,导致更多的人们以诉讼的方式来解决纠纷。比如1964年的公民权利法案宣布就业和基于种族、性别和国别的公众食宿习惯的歧视为非法。象这种法律就赋予人们寻求补偿不公待遇的新的法律根据。与此同时,女权运动和环境保护运动的壮大,也导致了大量的诉讼案件。这两方面的因素使得美国法院不堪重负,这样的一个结果就是长时间的拖延甚至有时产生错案。调解和仲裁变成处理大量纠纷的流行方式,纠纷解决替代机制就这样产生了。[3]

目前学界对纠纷解决替代机制应当包括哪些具体的种类尚有争议,[4]范愉认为,严格地说,非诉讼机制的研究不包括那些“非制度化的纠纷解决”,如警察介入争吵、地方权威的斡旋等,但是将制度型的纠纷解决与非制度型的纠纷解决严格区分不仅非常困难,也可能导致忽视纠纷解决机制的功能与价值。[5]我们认为,虽然纠纷解决替代性机制在其产生之出具有制度性,但是从语义学的解释,“替代性”就是除了诉讼这种纠纷解决方式之外的一切方式,纠纷解决替代机制的发展也说明其外延就是非诉讼,最明显的例子就是和解协商。因此,纠纷解决替代机制至少包括协商、调解和仲裁三种大的基本类型。

一般认为,纠纷解决替代机制只适用于民商事领域,但实际上还应当包括行政ADR,[6] 主要体现为行政裁决。

虽然学界对替代性纠纷解决机制的外延认识不同,但对其基本特点还是基本认同。纠纷解决替代机制能具有强大生命力,主要因为它有以下特点:ADR中的当事人具有高度的自主性,程序具有较大的灵活性,程序快捷、及时且费用低廉,除仲裁外解决争议的协议及决定不具有法律约束力。[7]

正因为如此,纠纷解决替代机制诉讼制度的补足,在解决社会纠纷当中起到了重要作用。当前农村土地纠纷已经成为三农问题的热点,本文试图从纠纷解决替代机制的角度对农村土地纠纷问题进行探讨,以期为农村土地纠纷解决引来更多的关注。

二、农村土地纠纷解决之现状与问题

从纠纷的性质来看,农村土地纠纷主要有确权纠纷、侵权纠纷,合同纠纷。从纠纷的内容来看,有承包经营权流转纠纷,征地征收补偿纠纷,建设用地纠纷,以田抵债纠纷,争田争地纠纷等等。从纠纷发生的对象来看,一是农户与农户之间的纠纷。过去,相当一部分农民由于种地不划算把土地无偿转让给其他村民,现在觉得种地效益上升,又纷纷要求收回土地,双方互不相让,因此引发纠纷。二是农户与集体之间的纠纷。有的农民对原为集体开发的土地提出异议,纷纷要求将集体土地分配给各户;还有外嫁女、离婚女、入赘男、户籍回转户为争得土地承包与集体之间发生纠纷。三是村组与村组组之间的土地纠纷。由于历史的原因,村组之间有些毗邻的塘、埂、废地界址不清,一直处于共用状态,当时虽有一些矛盾但不明显,税费改革后被激化。四是农村集体与政府的纠纷。税费改革前,乡镇政府为了执行上级产业结构调整精神,通过土地流转形式,将农民经营的土地采用强行或说服教育方式征用,现农民要求收回土地或者增加补偿费产生纠纷。此外,政府因为工程建设或规划需要征用农民的土地,涉及到土地补偿问题与农村集体、农户之间的纠纷增多。

近年来,土地纠纷的案件诉至法院也有不少,在众多复杂的土地纠纷背后,渗透着多种利益的冲突,权利与义务的对峙,观念与理性的碰撞,奋争与排斥的反射,法律与现实的接轨。在现行的法律框架下,使得法院不堪重负,一旦没有处理好,就会引起矛盾激化。

面对蜂涌而至的土地纠纷,很多人质疑现行土地制度,抨击现行土地制度,提出了诸多改进现行制度的方案,似乎一切问题都是“制度问题”、“体制问题”,似乎只要现行土地制度一改革,现在出现的这么多土地纠纷就可以迎刃而解。诚然,好的制度,或者良法是很要紧的,现行的土地法律制度的确有很多不适时宜、需要完善的地方。但是,不容否认,世上本无完美的事物,我们不能一味盲目追求完美,再完善的法律制度如果不能获得很好的执行和救济,那也只能是纸上的法律制度,犹如海市蜃楼。正确的思路应当先考察在现行法律制度之下的纠纷能否得到公正有效的解决,即获得救济。倘若救济渠道是阻塞的而又未被人们所注意、重视,那么再怎么完善现行法律制度也是无济于事的;如果救济渠道是畅通的,在穷尽了所有的救济渠道后纠纷仍得不到公正有效的解决,那么才是现行的法律制度到了不改不行的地步。当然,我并非反对完善现行的法律制度,只是强调人们的注意力不要只停留在具体的法律制度之上,而忽视了纠纷的解决。对待当下的农村土地纠纷也应当这样。因此,先来考察一下农村土地纠纷的解决。

中国农村基本上还是处于传统社会,中国以和为贵的文化传统,人们多希望大事化小,小事化了,虽然随着一轮又一轮的普法,国家“送法下乡”,现在农民的面子观发生了变化,不再以诉讼为耻,但中国传统的息讼思想仍然根深蒂固,加之农民所占有的法律资源稀缺,农民不是万般无奈,遇到纠纷不会马上想到打官司。而会运用具有浓厚血缘家族和乡土意识的民间法进行劝导、调和。[8]

当然,由于土地对于农民具有生存意义,因而土地纠纷不同于一般的乡土社会的纠纷,可能直接发生流血冲突。

从另一个角度看,对农村土地纠纷来讲,诉讼的经济成本和机会成本都是比较高的。无论什么纠纷,其诉讼经济成本相对较高自不待言,对于经济状况基本上停留在温饱线上的农民来说尤其是;而农村土地纠纷的机会成本也可能非常之高,因为诉讼的时间往往比较长,而土地的利用,尤其是农业用地,“在等待诉讼结果的过程中,由于土地法规定,在土地所有权和使用权争议解决前,任何一方不得改变土地利用现状”,就可能失去获得更大利益的机会,比如错过了播种的季节;加之农民对规范化的诉讼程序的不熟悉而又不大可能有足够的经济承受能力来获得良好的法律服务,使得现实中法院作为最后一道防线的作用还是有局限性。这就使纠纷解决替代机制成为解决农村土地纠纷的一个合理选择。

实际上,几种主要的纠纷解决替代机制也运用到了农村土地纠纷的解决当中,下面一一分析。

一般而言,当土地纠纷发生时,争议双方并不会必然排除和解。和解是一种协商,一种谈判,其主要特点在于无需第三方的介入。[9]虽然选择和解是一种最经济,因而也是最理性的纠纷解决方案,但是由于竞争型谈判的存在,[10]尤其是农村地区强力生存法则占优的情况下,纠纷往往是因弱的一方的忍让而表面上得以解决,[11]而实际上双方利益的冲突仍然存在。因此,从长远来看,和解要真正起到化解纠纷、平衡利益冲突的功能,并不容易,除非和解是在合作型谈判的基础之上。

如果土地纠纷一方不能容忍另一方的强力,他可以选择非制度化的纠纷解决方式,也可以选择制度化的纠纷解决方式。非制度化的解决方式有到乡村中的权威人士那里求助,这些乡村权威是自然成长而成的,有族长,[12]有在城里国家单位上班的人,或是在外读书有文化的人,或是在村子里八面玲珑的能人,或者是村组干部,在这些人的主持下进行调解。或者,纠纷当事人可能选择制度化的调解,包括人民调解委员会调解、行政调解。

一般认为,我国调解历史源远流长。人民调解制度萌芽于第一次国内革命战争时期的农民运动中,到现在,人民调解制度已成为一项重要的法律制度。根据人民调解有关法律规定,人民调解是在人民调解委员会主持下,依据法律、政策和道德规范,在基层人民政府、司法行政机关、基层人民法院的指导下,对民间纠纷查清事实真相,评断是非曲直,对有关当事人进行耐心的规劝疏导,促使当事人在平等自愿的基础上,互谅互让、达成调解协议书、解决纠纷的群众自治活动。人民调解委员会是村民委员会和居民委员会下设的调解民间纠纷的群众性组织。

然而,人民调解制度虽然有着光荣的历史,但是其并不完善,最突出的就是人民调解的程序缺乏明确统一的规定,各地做法不一,带有很大的随意性。正因为它没有一个严格而明确的程序,其权威性也就大大打了折扣。当农民发生土地纠纷要寻求第三者从调解斡旋时,人们要么寻求非制度化的调解,找村里有威望的人,要么到乡里找司法调解,而基本不会光顾设在村里的人民调解委员会。

在现行的农村土地纠纷解决机制当中,行政裁决是一种很重要的机制,也起着相当大的作用。国内学界对行政裁决的涵义有多种观点,[14]在此,我们把行政裁决作为一种解决机制来研究。作为一种解决农村土地纠纷的机制,行政裁决既包括行政机关解决民事纠纷的一种居间行为,我国土地管理法规定,土地所有权和使用权争议,由当事人协商解决;协商不成的,由人民政府处理;单位之间的争议,由县级以上人民政府处理;个人之间、个人与单位之间的争议,由乡级人民政府或者县级以上人民政府处理。也包括土地管理当中的行政争议的裁决,《征用土地公告办法》规定,“因未按照依法批准的征用土地方案和征地补偿、安置方案进行补偿、安置引发争议的,由市、县人民政府协调;协调不成的,由上一级地方人民政府裁决。”对于农村土地行政管理行为的复议,涉及到了农民土地权的救济,也应当涵盖在行政裁决之内。此外,最高院司法解释规定不予受理的涉及农村土地纠纷的案件,暗含了这类纠纷的解决途径在行政裁决。现在的问题是由于城市化进程中,为了政绩工程、形象工程,政府利用其掌握的政治资源参与市场化活动,积极寻租[15]而得不到有效的控权,农村土地纠纷在这样的大背景之下,想得到行政裁决的公正处理而至消解的机会不多。也正因为如此,才引发了诸多上访事件。

上访指以走访形式提出信访事项,是信访的一种形式。范愉教授认为信访制度也是一种替代性纠纷解决程序,[16]笔者不同意这种观点。因为其一,信访只是一个民意反映渠道,信访部门有责任协助、监督信访事项的处理,但纠纷的最终解决,或者说“讨个说法”,还是要通过行政裁决或司法来解决;其二,我国的信访制度也不同于西方社会的对政府“投诉“,”投诉仅是针对投诉对象行为的告诉,而我国的信访外延比投诉宽,新修订的信访条例规定,信访是“反映情况,提出建议、意见或者投诉请求,依法由有关行政机关处理的活动。”信访本质上是行政行为,因此,笔者认为,信访可以成为行政裁决的一个环节,但不是一种独立的纠纷解决机制。

尽管如此,信访成了农民心中最后的救济方式,而且被视为优于其他行政救济甚至国家司法救济的最后一根救命稻草。[17]2004年上半年,湖北省农经部门接待反映土地纠纷问题的群众上访近2000人次,其中集体上访80多次,国土资源厅接待群众上访的批次是去年同期的7倍。[18]

居高不下的农村土地纠纷上访折射出一个问题,农民为什么不更多直接通过申请行政裁决方式解决纠纷,前文已分析过,目前行政裁决不能很好地解决纠纷。然而既然信访具有行政性质,行政裁决不能很好解决农地问题,信访也不能。

根据《农村土地承包法》规定,“农村土地承包纠纷可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁”,然而,我国目前没有关于农村土地承包仲裁机构的规定,一般都是由行政机关内设的农业承包合同仲裁委员会来处理,其组成也是由行政主管部门分管农业的负责人和机构组成,因而具有行政性质;从其组织管理活动来看,它是按照隶属关系,以行政命令的方式领导,组织调解活动和裁决活动;仲裁庭由仲裁委员会决定组成,当事人无权选择仲裁机关和仲裁员,因而象劳动合同仲裁一样,农村承包合同纠纷的仲裁也带有强烈的行政性,缺乏一般意义上仲裁的自愿性,实质上是行政仲裁。[19]

总之,我们发现,我国农村土地纠纷解决机制还很不完善。然而,就是在这样不完善的纠纷解决机制之下,还存在一种灰色的制度,或者说潜规则,更是影响了农村土地纠纷的消解,因为这个灰色制度的基本法则就是弱肉强食。

这种灰色的制度存在源于两个方面的因素,一方面是显著存在于乡土社会的强力政治,就是暴力生存法则,社会进化论的体现。在暴力生存法则之下,势力大的,如家中兄弟多的,家族势力大的,或地方黑恶势力,占有了乡村大部份的经济资源,比如,垄断农村客运,垄断农村某些商品。另一个方面是基层政府官员垄断了地方的政治资源,他们会利用这些政治资源照顾他们的亲朋好友,或是他们在寻租的过程中结成的利益共同体。这两个方面的因素都能形成各自的灰色制度,有时会纠缠在一起,共同发生作用。当一般农民卷入与这些势力的土地纠纷当中,他们就被纳入了灰色制度的藩篱之中。此时,处于弱势的一方如果不能通过正式的制度来解决纠纷,获得救济,那他只能暂时忍让,而一旦这种因为不能消解的忍让积累到一定的程度,就可能会暴发出来,重新建构一种能够接受的制度。

三、农村土地纠纷解决的替代性机制的完善

上文用大量篇幅来分析目前我国农村土地纠纷解决机制,我们发现,在现有制度框架下,特别是现行法院体制之下,完善替代性纠纷解决机制对解决农村土地纠纷具有重要意义。笔者认为,完善农村土地纠纷替代性解决机制应当从以下几个方面入手。

第一、健全人民调解制度。目前的人民调解弱就弱在没有公信力,没有权威。这跟村民自治做得好坏有着紧密的关系。如果村民自治真正做到了自我管理、自我教育、自我服务,实行民主选举、民主决策 、民主管理、民主监督,那么,作为设在村委会下的人民调解委员会就会得到农民的信任,如果不是这样,那么它只能是一只空壳。

第二、完善行政调解,对农村土地纠纷的解决而言,主要是乡镇司法所的机构完善。现在有不少地方在尝试着成立“调解中心”。一般"调解中心"由乡镇党委、政府统一领导,以司法行政为主体,吸收土管、经营、计生、民政、公安、法庭等多部门共同参与的常设办事机构,由乡镇分管副书记兼任主任并由司法所长兼任常务副主任。这样一来,有了公安、法庭和乡镇主要领导的参与,调解中心的权威就出来了。

在积极探索行政调解新运作模式的同时,还要给予调解书以一定的效力。2002年最高院《关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》确认了人民调解协议具有民事合同性质,一方当事人不履行协议时,另一方当事人可直接向法院起诉,请求当事人履行调解协议。但是这只是针对人民调解而言的,那么行政调解呢?也要赋予调解书以合同的效力才更有利于纠纷的解决。

第三、尽快建立健全农村土地承包合同仲裁机制,包括机构的设置、人员的配备和仲裁程序的规范。同行政调解一样,农村土地承包合同仲裁书的效力也要进一步提高,要对双方当事人形成一定的约束力。行政调解、农村土地承包合同仲裁虽然都是行政行为,但解决的是平等主体的纠纷,因此它们不同于行政裁决,对行政裁决可以通过行政复议、行政诉讼进行救济。

此外,不可忽视和解的作用。政府在处理农村土地纠纷时要积极引导纠纷双方协商,鼓励和解,如果能和解解决农村土地纠纷,那是最经济的解决方式。因而要建立和解协商机制。根据范愉教授的观点,公证也可作为一种纠纷替代解决机制,[20]的确,公证通过公证文书保存、固定一定的法律事实,比如,对土地承包合同进行公证,对宅基地使用权进行公证,而预防纠纷,控制冲突升级,不失为一种很有价值的非诉讼程序。

四、结语

农村土地纠纷的解决替代机制是一个复杂的系统工程,其建构和完善并非易事。然而在现有的制度体系下,努力去建构并完善它更有利于化解农村土地纠纷。目前适合我国农村土地纠纷的替代性纠纷解决机制主要包括调解、仲裁、行政裁决。对于调解和仲裁而言,完善的关键在于程序和效力,要有公正而完备的程序,同时法律要赋予它们的处理结果具有一定的法律效力。对于行政裁决来说,关键在于控权和监督。

注释:

[1] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary ,Eighth Edition ,West Group,2004。P86

[2]范愉,ARD原理与实务,厦门:厦门大学出版社。P1

[3] Brad Spangler,Alternative Dispute Resolution,http://www.beyondintractability.org/essay/adr/

[4]范愉,ARD原理与实务,厦门:厦门大学出版社。P93

[5]范愉,非诉讼程序(ADR)教程,北京,中国人民大学出版社,2002。P17

[6]王锡锌,规则、合意与治理——行政过程中的可能性与妥当性研究,《法商研究》2003年第5期。ADR适用

[7]袁泉、郭玉军,ADR——西方盛行的解决民商事争议的热门制度,法学评论,1999.1.

[8]田成有,法律社会学的学理与运用,中国检察出版社,2002。P157

[9] 范愉,ARD原理与实务,厦门:厦门大学出版社。P261

[10] 范愉,ARD原理与实务,厦门:厦门大学出版社。P277

[11] 根据笔者对农村土地纠纷的调查,以和解的方式解决土地纠纷多为一方力量明显强大,具有某种强力,如家族势力、黑恶势力,或有政府官员为靠山,因而这种和解是表象的。

[12]田成有博士论文,乡土社会中的民间法。

[14] 黄锫,行政裁决辨析,:《公法研究》(第1辑) 商务印书馆2002年版

[15]按照寻租理论的鼻祖美国经济学家克鲁格的定义和阐述,寻租是指人们凭借政府保护而进行的寻求财富转移的活动。它包括“旨在通过引入政府干预或者终止它的干预而获利的活动”。寻租的根源是政府,它的主要特征是不经过相应的生产劳动而将社会公众财富转移到一部人手中。寻租从根本上是与劳动和公平原则相违背的,也是对公共资源的侵害和浪费。” 缪勒认为寻租就是“用较低的贿赂成本获取较高的收益或超额利润”。缪勒在《公共选择 II》一书中将寻租分为三类:一是通过政府管制的寻租;二是通过关税和进出口配额的寻租;三是在政府订货中的寻租。

[16]范愉,非诉讼程序(ADR)教程,北京,中国人民大学出版社,2002。P285

[17]于建嵘,转引自赵凌,中国信访制度实行50多年走到制度变迁关口,南方周末,2004-11-4。

[18]央视国际,民工返乡引发“争地风波”纠纷不解难解也难,http://www.cctv.com/news/financial/inland/20041122/100863.shtml

[19]黄锫,行政裁决辨析,:《公法研究》(第1辑) 商务印书馆2002年版

[20]范愉,非诉讼程序(ADR)教程,北京,中国人民大学出版社,2002。P292

江西省武宁县人民法院:刘子荣 刘晓炜

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心