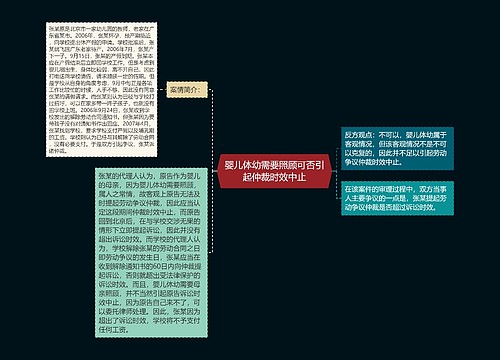

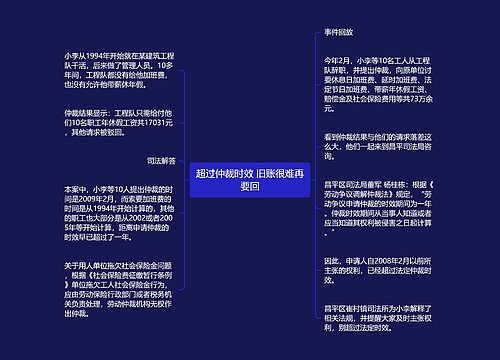

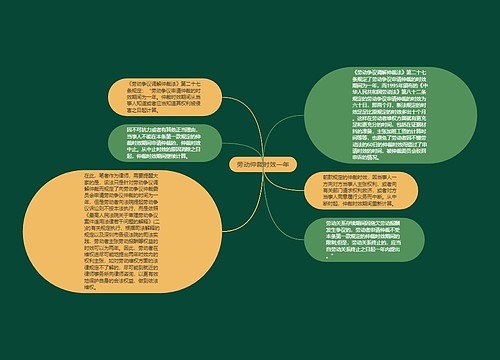

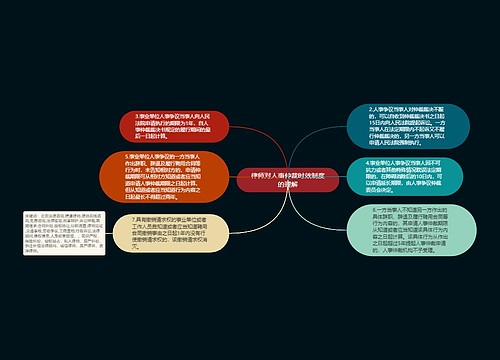

关于克扣、无故拖欠工资案件的仲裁时效问题思维导图

西风不相识

2023-03-09

根据《劳动法》和《工资支付暂行规定》,工资是指用人单位依据国家法律规定和劳动合同的约定,以货币形式支付给劳动者的劳动报酬,包括计时工资、计件工资、奖金、津贴、补助、延长工作时间的工资报酬、特殊情况下支付的工资。工资必须以法定货币支付,不得以实物或其他有价证券替代。用人单位必须按月将工资支付劳动者本人,不得无故克扣或拖欠劳动者工资。劳动部在《对〈工资支付暂行规定〉有关问题的补充意见》中明确规定了用人单位可以扣减工资和超过约定时间支付工资的理由。用人单位没有正当理由不得克扣、拖欠劳动者工资。对于用人单位的违法

树图思维导图提供《关于克扣、无故拖欠工资案件的仲裁时效问题》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于克扣、无故拖欠工资案件的仲裁时效问题》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33f3eb492ad5aabafc96e79544126ee7

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a