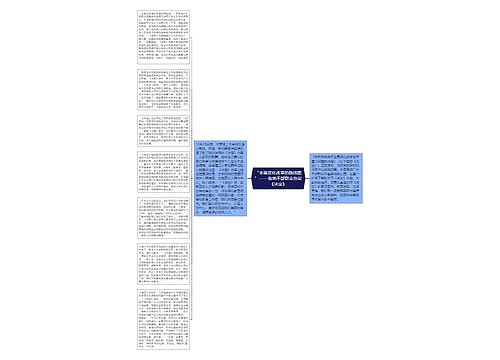

余罪自首制度探析思维导图

微风不燥

2023-03-08

制度

自首

罪行

余罪

司法机关

掌握

其他

如实

罪犯

正在

刑法

刑罚量刑

自首

论文提要:

树图思维导图提供《余罪自首制度探析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《余罪自首制度探析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:95410c635eb1809a77b15e0293ecc508

思维导图大纲

相关思维导图模版

余罪自首制度探析思维导图模板大纲

自首制度是我国刑法规定的一项重要的刑罚制度,是我国惩办与宽大相结合的基本刑事政策的重要内容。新修订的刑法典设立的余罪自首制度,无疑是建立在对自首本质认识进一步深化的基础上的一大创新。作为一种特殊的自首类型,同样在感召和引导犯罪人认罪、悔罪、悔改以及节约司法成本,提高办案效率方面,在促进实现刑罚预防犯罪之目的方面,均有重要的现实意义。然而,作为一种新兴的事物,无庸讳言,立法与司法之中难免有一些偏差和疏漏,而在实践中对余罪自首的理解与适用也颇有争论。鉴于此,本文参考各位前辈对我国余罪自首制度的研究成果,结合具体的司法实践,立足于我国的现实情况,从余罪自首的主体和客体方面对我国的余罪自首制度提出了初步的构想,以期能对更好地完善自首制度有所帮助,从而更大程度实现鼓励犯罪人自首,节约司法成本的立法目的。

关键词:余罪自首;自首;

一、我国余罪自首制度的法律规定

所谓余罪自首,又称“特殊自首”,“非典型自首”。根据现行刑法典第六十七条第二款规定,是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为。

现行的余罪自首制度来源于最高人民法院、最高人民检察院、公安部于1986年9月13日发布的《关于严格依法处理反盗窃斗争中自首案犯的通知》(以下简称《通知》)第一条的规定:“对于犯罪分子因其犯罪行为以外的问题被收容或采取强制措施后,主动供述了自己未被公安、司法机关掌握的犯罪事实,经查证属实的,虽然不属于‘自动投案’,但也可以酌情从轻,减轻或免除处罚。”正是吸收了两高一部《通知》精神,现行《刑法》第67条第2款规定:被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。增设的余罪自首的规定,旨在给那些已被司法机关剥夺人身自由,丧失“自动投案”机会的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯(以下简称犯罪人)一次悔过自新的机会,对他们如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为,一律“以自首论”,从而使其获得可以从轻,减轻或者免除处罚的从宽待遇,这样不仅有利于分化瓦解犯罪分子,感召和引导其积极悔罪自首,消除社会不稳定因素;也有利于降低司法成本,便利案件的迅速侦破,实现刑罚效益的最大化的目标。

由于在司法实践中、碰到一些新问题,为此,最高人民法院出台司法解释《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)对余罪自首自首制度在司法实践中迫切需要解决的许多问题给予了明确规定。然而,在具体适用该解释时,就某些问题仍然会时常发生争议,有必要予以分析澄清进行改善。

二、我国余罪自首制度的缺陷

余罪自首制度作为刑法确立的新制度,与一般意义上的自首相比有着自身的特殊性,但是其缺陷也是很明显的,在司法实践中也必然会碰到一些新问题。

1、余罪自首的适用主体的范围规定不明确。余罪自首的主体,必须是被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或者正在服刑的罪犯。所谓强制措施是指按照刑事诉讼法的规定,对犯罪嫌疑人、被告人采取的逮捕、拘留、监视居住、取保侯审和拘传等强制措施;正在服刑,指正在被执行人民法院已经发生法律效力的刑事判决确定的死刑(含死刑缓期二年执行)、无期徒刑、有期徒刑、拘役和管制。既包括监内服刑,也包括因假释或者保外就医监外执行刑罚的情况。为了更好地理解“以自首论”的主体,有必要对其范围进行深入的分析。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人,作为余罪自首的主体是不会有多大争论。关键是“正在服刑”的罪犯的范围包括哪些?

2、余罪自首的客观要件规定为“如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行”的司法机关在认识上存在分歧,条文中的“司法机关”是泛指全国所有的司法机关,还是仅指犯罪嫌疑人、被告人、正在服刑的罪犯供述时的特定的司法机关?

3、“其他罪行”是否包括同样罪行呢?在刑法理论界对此认识不一致,形成两种然相反的意见:第一种观点认为,“其他罪行”既包括与司法机关已经掌握的犯罪在性质或者罪名上不同的罪行,也包括在性质或者罪名上相同的罪行。具体包括:(1)犯罪嫌疑人、被告人已被司法机关查获的罪行以外的其他罪行;(2)正在服刑期间的罪犯已被判决处理的罪行以外的其他罪行。第二种观点,认为“其他罪行”不包括同种罪。《关于处理自首和立功的解释》第2条规定:“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯,如实供述司法机关尚未掌握的罪行,与司法机关已掌握的或判决确定的罪行属不同种罪行的,以自首论。”此条明确规定了异种余罪才能以自首论。那么,对同种余罪又是如何规定,又如何处理呢?《关于处理自首和立功的解释》第4条规定,“被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯,如实供述司法机关尚未掌握的罪行,与司法机关已掌握的或判决确定的罪行属同种罪行的,可以酌情从轻处罚;如实供述的同种罪行较重的,一般应当从轻处罚。”根据以上司法解释,犯罪人如实供述司法机关尚未掌握的同种余罪的,不能认定为自首,但是“可以酌情从轻处罚”或者“一般应从轻处罚”。笔者认为这是一种不切实际的限制解释,不利于对审判案件的扩大性突破,也不利于审判后对在押罪犯的悔罪改造,甚至致使一些犯罪嫌疑人产生与其得不到从宽处理还不如能躲就躲的对抗心理,是有待反思的。

三、余罪自首制度的完善

参考各位前辈对我国余罪自首制度的研究成果,结合具体的司法实践,立足于我国的现实情况,力求具体制度的完善,笔者初构了我国的余罪自首制度。

(一)余罪自首的适用对象

根据刑法规定,余罪自首的适用对象,即余罪自首的主体,包括以下三类,即被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。

关于如何具体界定这三种主体的范围,刑法学界产生了诸多争议,笔者将之归纳为狭义说与广义说。狭义说认为,“特殊自首与一般自首的根本区别在于,在特殊自首的情况下,由于犯罪分子的人身自由被剥夺,无法实施自动投案的行为,因而法律规定以自首论处”[1]。以此为出发点,被采取取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人、被判处管制刑的罪犯,以及处于缓刑、假释考验期间的罪犯,因为未被剥夺人身自由,尚有自动投案的余地,所以,对于他们如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为,应划归为一般自首,而不以余罪自首论。广义说认为,对于成立余罪自首的主体,应严格依据法律规定,“不应将‘被采取强制措施’和‘正在服刑’理解为‘在押状态’”。因此,强制措施应包括拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕这五种情况;正在服刑的罪犯,不仅包括处于在押状态的死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑、拘役,也包括管制犯、缓刑犯、假释犯,以及正被执行附加刑的罪犯。只要犯罪嫌疑人被告人或者正在服刑的罪犯如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行,就应“以自首论”,成立余罪自首。

笔者认为,狭义说与广义说各有道理,狭义说立足于设立余罪自首的立法初衷,广义说则严格遵从法条,着眼于方便司法实践中的具体适用。但是基于从司法实践出发,认定是否为余罪自首的主体关键是交代的是否是“余罪”,因此笔者更赞同广义说。具体讲来,能构成余罪自首的犯罪人有以下几种:

1、被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人。所谓强制措施,按照刑事诉讼法的规定,是指逮捕、刑事拘留、监视居住、取保候审和拘传。另外对于在侦查中受到依法传唤的犯罪嫌疑人被告人如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,也符合“以自首论”的主体范围。这里的传唤,是指司法机关命令犯罪嫌疑人被告人于指定时间自行到案接受讯问的一种法律措施。它虽然没有直接的强制效力,但它指示嫌疑人被告人应负到案的义务,如不履行该项义务将受到强制,因而具有间接的强制效力。在法学理论上,一般将传唤称为“间接强制措施”。[2]

2、正在服刑的罪犯。正在服刑的罪犯是指已经人民法院宣判、正在被执行所判刑罚的犯罪人。最高人民法院1998年4月6日作出的《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《司法解释》)将“正在服刑的罪犯”解释为“已宣判的罪犯”,更有利于余罪自首的成立。因为从宣判到执行还存在一个过程,这期间如实供述司法机关还未掌握的其他罪行的,理当以自首论。关于“正在服刑的罪犯”是否包括正在执行管制刑、正在执行剥夺政治权利等附加刑以及正处于缓刑考验期、假释考验期、监外执行期的罪犯,理论上有不同的解释。狭义的解释认为,仅指正在监狱、拘役所、看守所等羁押场所执行死缓、无期徒刑、有期徒刑和拘役的罪犯。广义的解释认为,除包括上述罪犯外,还包括正在执行管制刑、正在执行剥夺政治权利等附加刑以及正处于缓刑考验期、假释考验期、监外执行期的罪犯。笔者主张广义的解释,因为正在执行管制刑、正在执行剥夺政治权利等附加刑以及正处于缓刑考验期、假释考验期、监外执行期的罪犯,只是刑罚执行方式或执行场所的不同,在性质上都属于正在服刑,虽然只是被限制而不是被剥夺人身自由,但毕竟已在司法机关或执行机关、检察机关的控制之下,不可能存在投案的自动性。

3、余罪自首的主体能否扩大到被采取行政、司法强制措施及劳动教养的人员呢?笔者认为,在劳动教养期间如实供述出司法机关还未掌握的,与被处劳教的违法行为不相同的犯罪行为,或者被采取行政、司法强制措施的如实供述司法机关未掌握的本人的罪行,应以自首论处。因为这种行为已具备了自首的实质要件,同时也有利于提高破案率。对此,可以通过司法解释使之明确下来。

4、除被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实交待司法机关尚未掌握的本人其他罪行外,笔者认为,在传唤、行政拘留、劳动教养、司法拘留、对党员实行“双规”,对公务员实行“双指”等情形中发生如实交待罪行的,也应列入适用范围。

(二)余罪自首的适用条件

余罪自首的适用条件必须是供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行。这是余罪自首相对于一般自首在适用条件上的特殊性。

1、余罪自首的前提条件――如实供述

笔者认为这里的“如实供述”仍然适用《解释》第一条第六款的规定,即“……如实交代自己的主要犯罪事实。”在实践中,有的犯罪人作案时间比较长、案情复杂,要求其完完整整、全面、准确地交待是不现实的。因此对犯罪人供述过程中的错漏部分,只要不属于对行为人定性、量刑有重大影响的犯罪事实,均应认为其对自己的犯罪事实作了如实供述。这里如实供述余罪的行为,可以发生在对前罪进行侦查、起诉、审判、处罚之中的任何一个阶段,在哪一个阶段如实供述并不影响余罪自首的成立,只是对余罪自首行为人进行刑罚裁量时所考虑的一种情节。这是与一般自首有所不同的地方。

2、余罪自首的机构――狭义的司法机关

就自首的本质特征而言,从鼓励犯罪人自首这一立法者确立余罪自首制度的出发点考虑,笔者认为余罪自首的“司法机关”作狭义的理解更符合立法精神。所以,这里的“司法机关”,应当是指具体处理该案的司法机关。但又不能限定得太具体,一般应以某一地、市的公安局为基本单位,或以提起刑事诉讼的主体机关为单位。

3、余罪自首的情形――司法机关还未掌握的本人其他罪行,包括同种罪行。

(1)“还未掌握”:所谓“还未掌握”应是指司法机关还没有掌握一定的证据资料,不足以有客观根据地,合理地怀疑被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或正在服刑的罪犯为其他罪行的犯罪嫌疑人。司法机关根本不知道该罪行,或者虽然知道该罪行但不知犯罪嫌疑人是谁。也就是说,从证据或诉讼程序的角度来看,司法机关凭借已掌握的线索或证据,还不能充分、确实地将该罪行与供述人联系起来;从刑事侦查的角度来看,这个案件还没有告破。

实践中,不能仅以司法机关人员凭知觉或者办案经验等纯属主观性质的、没有任何客观根据的推测,对犯罪人形成怀疑,就认为司法机关已经掌握。也不能只因司法人员只是例行问及:“你是否还犯有其他罪行”就认为司法机关已经掌握了犯罪人所实施的其他罪行,否则便会不当限缩“还未掌握”的内涵,限缩余罪自首的成立空间。[3]

(2)“其他罪行”的范围

依据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》,所谓“其他罪行”,是指“与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种的罪行”。对此规定,学者们多有争议。一种观点支持司法解释的界定,认为所供述的其他罪行必须与已掌握的罪行是不同罪名,才成立余罪自首;第二种观点认为,交代的其他罪行不论与司法机关已掌握的罪行是同罪名,还是不同罪名,只要是未掌握的罪行,都应以自首论。[4]第三种观点认为,其他罪行“原则上应当是指非同种罪行”,但“如果供述的是重大罪行或者主要罪行,尽管与司法机关已经掌握的罪行属于同种罪行,也可以对全案以自首论”。

笔者赞同第二种观点。第一,就“还未掌握的其他罪行”这句话来说,“其他罪行”在字义上是相对于已被查获、被指控的罪行而言的,是指犯罪嫌疑人、被告、罪犯被指控、判刑的罪行之外的罪行。第二,“余罪自首”的实质在于鼓励犯罪嫌疑人、被告人或罪犯在人身自由受到司法机关控制的不利状态下主动向有关机关交待自己尚未供述的罪行。因此没有必要将“其他罪行”限于“不同种罪行”。第三,排除同种罪行,不利于对审判案件的扩大性突破,也不利于审判后对在押罪犯的悔罪改造。从立法宗旨来看,是鼓励犯罪嫌疑人投案自首,争取从宽处理,有利分化瓦解犯罪。否则,致使一些犯罪嫌疑人产生与其得不到从宽处理,还不如能躲就躲。甚至产生对抗心理。如:如王某因受贿2万元而被司法机关拘留,在审讯中他主动供述了司法机关还未掌握的另外一次受贿9万元的行为。法院审理中因未考虑被告人这一供述情节,未对被告从轻处罚,使被告在服刑过程中一直申诉不断,影响了教育改造的效果。

第四,从刑法第67条第2款来看,其条文并不把“同种罪行”排除在“其他罪行”之外,否则刑法条文可以直接规定为“……如实供述司法机关还未掌握的本人其他不同种罪行的,以自首论。”刑法的明确性是由立法的明确性与解释的明确性共同实现的。司法解释只能就法律在具体适用中的问题进行解释,不能超越其应有权限进行解释,而法释[1998]8号把“其他罪行”解释为“其他不同种罪行”,这种缩小解释,已超出原条文应有之义,显然是在行使立法解释,而不是司法解释。

最后,把“其他罪行”解释为“不同种罪行”,必然导致处罚上的失衡,从而严惩影响刑法的公正性。因为被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人或正在服刑的罪犯主动如实供述司法机关未掌握的罪行,与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的,在司法实践中不能作为自首只能作为坦白看待,即使是重大案件,也不具有法定的从轻、减轻或者免除处罚的情节;反之,如果其如实供述的是司法机关还未掌握的其他不同种行的,不论罪行轻重,犯罪嫌疑人、被告人或正服刑罪犯皆可享受自首从宽的待遇,在量刑上便具有法定的从轻、减轻或免除处罚的情节,这未免太不平衡。如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行,同样也反映了行为人改恶向善的意愿,同样协助了司法机关、减轻司法机关的侦查证明负担,避免连累无辜,保证了刑事诉讼的效益和效率,同样节省了国家的司法成本,为什么不可以作为自首论处呢?甚至如实供述司法机关尚未掌握的同种罪行,其司法的积极意义大于在被通缉、追捕过程中的自首。

据以上理由,笔者认为“其他罪行”应包括同种罪行,尽管法释[1998]8号第四条将如实供述司法机关未掌握的同种罪行以坦白论,并给予一定的酌情从轻处罚,似乎在结果上拉近了如实供述同种罪行与非同种罪行的处罚上的差距,但由于目前刑法典没有坦白从宽的规定,这种司法解释给司法实践带来的缺陷是难以排除的。所以,笔者建议应及早修改这种越权解释,充分发挥自首制度在打击犯罪、发现犯罪、预防犯罪的积极作用。

(三)余罪自首的刑罚适用

根据刑法典关于自首犯处罚的有关规定,对于成立余罪自首的犯罪分子,同一般自首一样“可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的,可以免除处罚。”笔者在这里仅就对余罪自首犯罪人与一般自首犯罪人量刑时从宽情节的不同之处予以论述:

1、自首时的客观形势

引用法条

[1]《中华人民共和国刑法》 第六十七条

[2]《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条

[3]《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第六十七条

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心