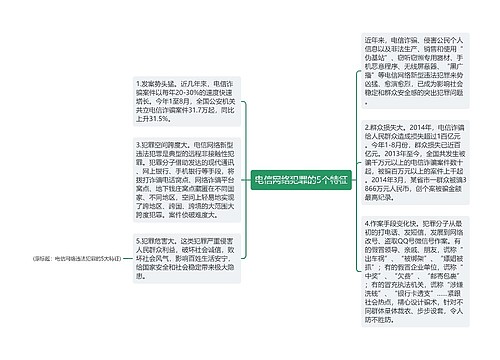

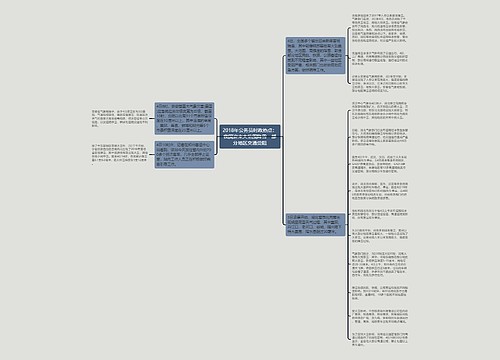

《刑法修正案(九)》规定,“对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人,情节恶劣的,处三年以下有期徒刑或者拘役。”将原刑法中界定虐待罪的主体是家庭成员扩展为“负有监护、看护职责的人”。

修正案还强化了幼儿园、学校等教育机构的职责,“针对单位犯罪的,不仅要判处罚金,而且要处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人。”

这一修正和完善的内容彰显了法律的威慑力,体现了立法的与时俱进。随着社会快节奏地发展以及人口的巨大流动,许多家庭往往将照顾孩子的任务交给祖辈、幼师以及保姆等护理人员。这些人员即是《刑法修正案》中界定的“负有监护、看护职责的人”,满足了虐待罪的主体构成要件,一旦实施相应的虐待行为,情节恶劣的就要承担相应的刑事责任。

此次针对虐待罪的修改,弥补了以前刑事立法的漏洞。《刑法修正案》之前,受害人及其监护人如何寻求法律救济,主要根据受害程度、责任主体寻求不同的法律保护。例如,《刑法》中就有虐待罪,但当时《刑法》规定的虐待罪,是指“发生在共同生活的家庭成员之间的,以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或强迫过度劳动等方法,从肉体上和精神上进行摧残迫害,情节恶劣的行为”。从这一界定,我们遗憾地看到,非家庭成员之间的虐待行为并不符合虐待罪的构成要件,幼师虐童等行为就不能以虐待罪进行问责。

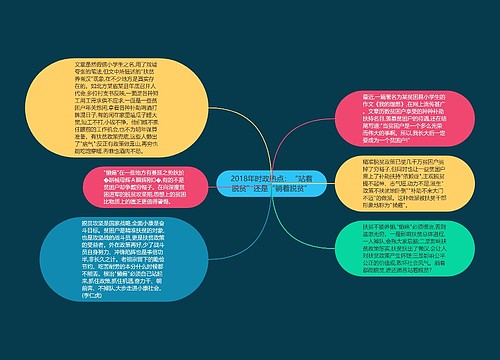

由此,我们不难发现,近年来,发生在幼儿园内的虐童事件为何屡屡曝光,黑恶之手却未被斩断。我报也多次报道相关话题以及法律援助途径,如山西幼儿教师10分钟内狂扇一女童70多个耳光;浙江温岭幼师揪住一幼童耳朵向上提,使其双脚离地近20厘米;河北三河幼师用针扎幼童……然而,面对这些暴力事件,我们除了愤怒,却无法阻止再发。

因为,根据法律规定:受害者达到轻度伤害以上,才可以援引《刑法》故意伤害罪。如果没有造成轻伤以上的伤害等级或虽达到等级却属轻微伤,则不能以故意伤害罪论处。

此外,《治安管理处罚法》中适合虐童案的是第四十三条所规定的:“殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”

人们普遍知道的《未成年人保护法》中规定:“禁止对未成年人实施家庭暴力,禁止虐待、遗弃未成年人,禁止溺婴和其他残害婴儿的行为,不得歧视女性未成年人或者有残疾的未成年人。”然而,针对虐童案件而言,《未成年人保护法》由于缺失对责任主体的规定,没有明确谁是责任主体,原则性、政策性大于实用性,且没有配套的监护体系和操作细则,使得该法在司法实践中缺少操作性而缺乏实效。

温岭事件,就是一个很直观的例子,施暴人颜某最后仅以寻衅滋事罪定罪,在被拘役15天后被警方释放。这让社会舆论难以平复。

此次针对虐待罪的修正,弥补了以前刑事立法的漏洞。遏制幼儿教师虐童事件,立法明确责任主体、保护主体、完善保护制度是根本,如何通过法律执行、适用、监督等手段切实使保护儿童的法律落到实处是关键。对于幼儿教师和教育机构而言,严格贯彻《刑法修正案(九)》精神,并推进幼儿园管理的规定和监督体系的完善,是避免虐童再发的真正实践。

伴随《刑法修正案(九)》的实施,必将给那些不良幼师及不规范的幼教机构以法律震慑。胆敢以身试法,挑战刑法尊严的教师,不妨来试!然而我们更希望,法治的达摩克利斯之剑只是悬于幼儿园的上空,真正遏制住虐童之手的,还是教师自身的儿童观与教育观。正如南京师范大学教授刘晓东所言:如果他们认为“儿童是贱的,那么必会约束他,强制他,惩罚他,以使他改邪归正。”如果他们是珍视儿童的,必将全身心投入于热爱孩子促进其健康成长快乐发展的事业中。

引用法条

[3]《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十三条

U181414840

U181414840

U881182173

U881182173