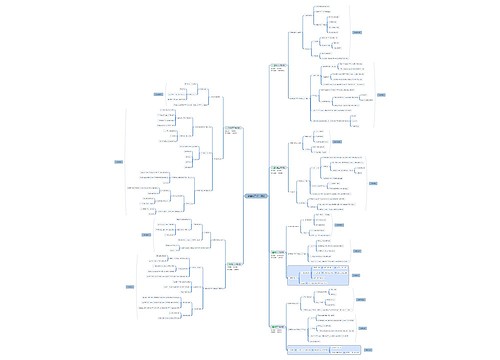

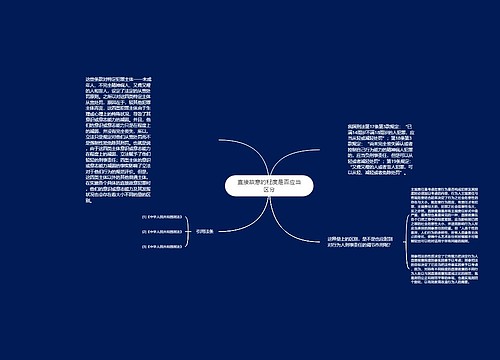

2020年国家公务员考试时政热点:素质教育思维导图

浅色夏墨

2023-03-08

2020年国家公务员考试时政热点:素质教育详情见下文:

树图思维导图提供《2020年国家公务员考试时政热点:素质教育》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《2020年国家公务员考试时政热点:素质教育》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:171d35a24bc1e5e70e4a07b30b0aacaa

思维导图大纲

相关思维导图模版

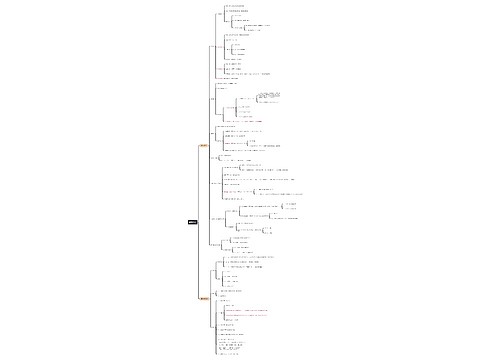

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1