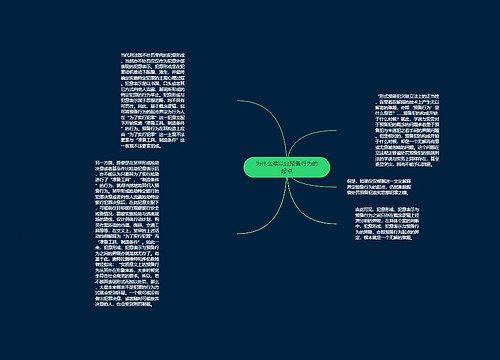

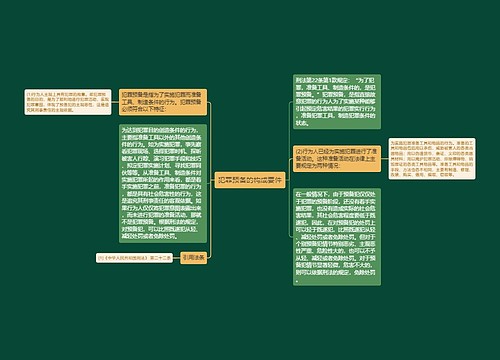

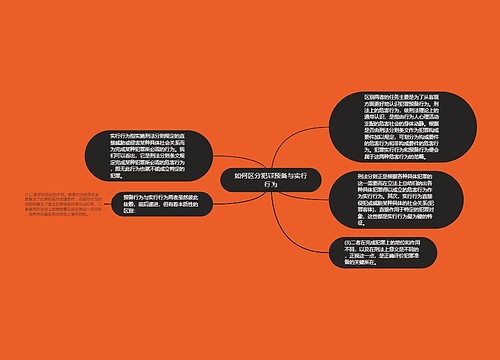

我国《刑法》第22条第1款规定:为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。”我国学者对“为了犯罪”的含义应作“为了实行犯罪”的限缩解释基本没有异议,但是对“为了犯罪”如何定位存在不同解读,有的将其定位为预备犯的主观要件,有的将其解读为预备行为的主观违法要素.之所以出现不同解读,源于对法条解释论立场的不同。从实质解释论的立场出发,第22条第1款规定的犯罪预备应被理解为作为犯罪未完成形态的预备犯,否则,对于预备犯的处罚就没有刑法依据。

因此,论者运用补正解释法,将“为了(实行)犯罪”解释为预备犯的主观要件。而从形式解释论的立场出发,第22条第1款规定的犯罪预备其实只是预备行为,“为了(实行)犯罪”与“准备工具、制造条件”分别是预备行为的主观不法要素和客观不法要素。笔者持后一种见解,“为了(实行)犯罪”应当被解释为预备行为的主观不法要素。这一主观不法要素要求,“准备工具、制造条件”行为,必须是在“为了(实行)犯罪”这一主观目的支配而故意进行,才能成为预备行为。如果行为人主观上根本不存在“为了(实行)犯罪”这一主观目的,或者虽然存在这一主观目的,但并非在此目的支配下而进行“准备工具、制造条件”的活动,都不得判定存在预备行为。亦即不是在“为了(实行)犯罪”这一主观不法要素支配下实施的任何“准备工具”或“制造条件”的行为,均不具有任何刑法评价意义。因此,“为了(实行)犯罪”这一犯罪目的及其对“准备工具”或“制造条件”的意志支配,就成为判断预备行为并据此认定预备犯的主观根据。

“为了(实行)犯罪”的犯罪目的及其对“准备工具、制造条件”的意志支配,作为预备行为的主观不法要素,必须根据刑事证明法则被证明。有的准备工具、制造条件的行为,如为抢劫而持续蹲守、尾随、跟踪到银行取现的出纳;或者为杀人而秘密配置毒药,非法制造、购买管制凶器等,行为本身具有明显的悖离正常社会生活规范的属性,一般说来或可足以表征行为人主观上具有为了实行抢劫或者杀人而准备的犯罪目的。有的准备工具、制造条件的行为,如为抢劫而打听出纳到银行取现的日程、行走路线,或者为杀人而到集市购买菜刀等,行为的外部表现并未明显悖离正常社会生活规范,行为本身并不能自我证明行为人主观上具有为了实行抢劫或者杀人而准备的犯罪目的。

在前者,即使明显悖离正常社会生活规范的“准备工具、制造条件”的行为能够表征行为人的犯罪目的,根据现代刑事证明“孤证不能定案”的法则,亦不能据此就认定预备行为。在后者,准备工具、制造条件的行为本身的规范中性,使得行为完全丧失了对于“为了实行犯罪”的犯罪目的的证明力。

在后者,由于准备工具、制造条件的行为本身没有任何证明力,即使有证据证明行为人事前有犯意或犯意表示,即使有相关的被害人陈述或者证人证言佐证,即使获得了行为人对其预备行为的口供,亦难以达到法定刑事证明标准。如果不能获得行为人对其预备行为供认不讳的稳定的口供,则缺乏证明其行为为预备行为的基本证据。

正是由于上述原因,预备行为的证明就陷入了这样一种悖论:如果严格执行实事求是的证明标准,追求刑事证明的客观真实,往往存在着刑事证明的困难;在绝大多数案件中,控方事实上不可能达到刑事证明法则的要求,确实、充分地证明被告人“为了(实行)犯罪、准备工具、制造条件”。

而如果严格、机械地适用刑法规定,对于预备犯必欲普遍定罪处罚,在证明“为了(实行)犯罪”这一犯罪目的及其对“准备工具、制造条件”的意志支配时,可能就不得不降低刑事证明标准,或者不惜采取刑讯逼供等手段非法获取口供及其它证据,以便形式上满足刑事证明法则的要求。这一悖论既是源于预备行为本身的客观性不足,也是因为预备犯可罚性事实根据的短缺,更是预备犯普遍处罚的实体刑法原则与客观真实、实事求是的刑事证明法则内在逻辑冲突的外在显现。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646