为什么难以定预备行为的起点思维导图

待我归兮

2023-03-08

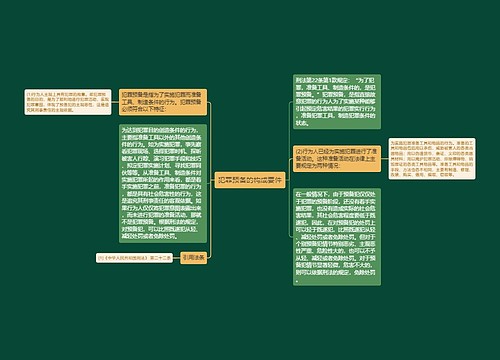

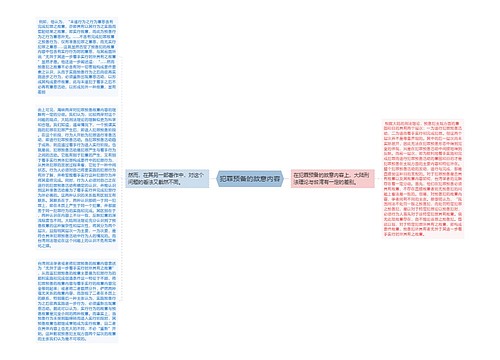

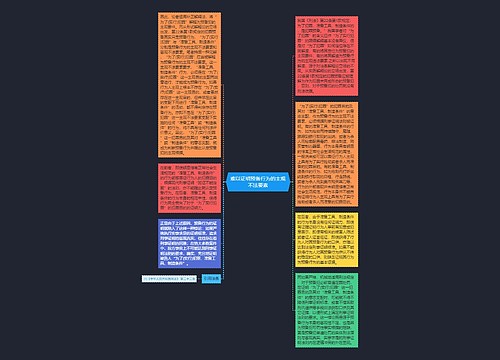

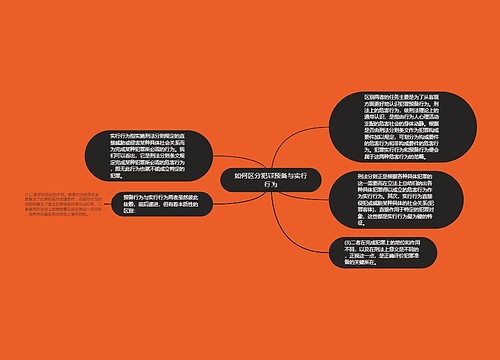

核心内容:犯罪的预备状态是难以估计的,因为犯罪的目的并没有完全的显像出来,所以在预备的行为是如何可以进行确定其起点的呢?如何进行捉摸呢?下文将会详细分析,树图网小编希望下文内容,对你有所帮助。

树图思维导图提供《为什么难以定预备行为的起点》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《为什么难以定预备行为的起点》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:307a5862d0e621d95de36c8bcc637afb

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a