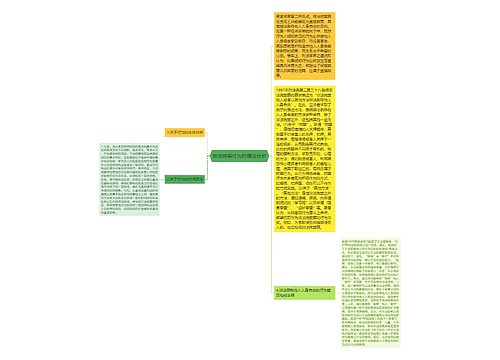

(一)侦查机关是以国家名义进行侦查,拥有必需的设备、人力、权力;而犯罪嫌疑人及法律协助者是以个人名义进行诉讼,缺乏必需的设备、人力、权利保障。侦查机关的侦查活动有国家作为其坚强的后盾,为其提供必需的设备,配备充足的警员,赋予其权力,使其在侦查活动对于采取的行动或措施可以畅通无阻。真是由于赋予其如此强大的权力,侦查机关的权力滥用也就不可避免。正如孟德斯鸠所说:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不变的一条经验。有权力的人们使用权力一直遇到有界限的地方才休止。”侦查机关的权力过大,犯罪嫌疑人权利的实现造成阻力,正是由于控辩双方这种权力的悬殊,犯罪嫌疑人面对侦查讯问“只有如实回答”没有任何预防。犯罪嫌疑人的诉讼权和人身权何以能够得到保障。

(二)控辩双方取证权、讯问权、会见权不平衡。、控辩双方取证权的不平衡。无证据即无刑事诉讼。刑事诉讼法第45条第款规定:“人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。”同时,刑事诉讼法第7条对律师自行收集证据作了规定:“辩护律师经证人或去他有关单位和个人同意,可以向他们收集与本案有关的材料,也可以申请人民法院、人民检察院收集证据,或申请人民法院通知证人出庭作证。辩护律师经人民检察院许可,并且经被害人或其近亲属、被害人提供的证人同意,可以向他们收集与本案有关的材料。”从以上控辩双方取证的规定,我们不难看出,控方收集证据时享有强制性的权力,而辩方律师取证权的规定和保障显得软弱无力。控方权力与辩方权利的不平衡造成辩方取证难。、控辩双方讯问权、会见权不平衡。刑事诉讼法第96条规定将犯罪嫌疑人聘请律师提供法律帮助的时间提前到侦查阶段。但是侦查人员往往不告知犯罪嫌疑人聘请律师的权利,或者以案件在侦查阶段“涉及国家秘密”为理由不批准律师会见犯罪嫌疑人。这种会见权不仅难以实现,而且对犯罪嫌疑人的帮助几乎微不足道,无异于立法上开出的一张“空头支票”。同时法律规定,律师会见犯罪嫌疑人,侦查机关可以派员在场。而法律没有规定,侦查人员讯问时,律师可以在场。侦查人员认为律师到场“使发现事实真相”努力受到了阻碍。辩方享有的权利与作为控方享有的权力完全不能相提并论,更加加剧了这种不平衡性。

(三)容易产生有罪推定的观念倾向。控诉方在立案的时候,首先接触到的均是被害人或举报人的有罪控告,而接下来的侦查、调查似乎都是为了证明被告人有罪而进行的补充性活动。由于这种先入为主的观念的影响,侦查人员为寻找犯罪嫌疑人的有罪证据,可谓是不惜一切代价。如刑讯逼供、诱供也就在所难免了。这对于犯罪嫌疑人来说,是极大的不公平。因为从法律的角度来说,在没有经过法院宣告有罪判决以前被视为无罪。既然视为无罪,就应该享有一般公民所享有的权利。这种有罪推定的原始性倾向加深了犯罪嫌疑人诉讼地位的先天不足。

(四)没有获得律师辩护的权利。在侦查阶段,犯罪嫌疑人不能委托辩护人或者说在侦查阶段只允许自我辩护。允许律师辩护,只允许律师提供法律帮助,其提供法律帮助的权利也局限于提供法律咨询、代理申诉控告、申请取保候审等。我国侦查结构实行超职权主义的模式,除公安机关逮捕犯罪嫌疑人需要经检察机关批准外,其他侦查机关所享有的强制性措施和专门性调查手段。几乎不受任何限制。而辩方所享有的权利与其相比,其权利可谓九牛之一毛,可以说法律对侦查阶段辩方所享有的权利形同虚设。因为其对辩护根本没有起到任何保障作用。

(五)不享有沉默权或拒绝回答权。刑事诉讼法第9条规定:“犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有拒绝回答的权利。”这一规定主要体现的是查明犯罪嫌疑人、证实犯罪的犯罪控制理念,而没有体现对犯罪嫌疑人的权利保障,从而使犯罪嫌疑人处于一种自证其罪的地位,而与无罪推定原则形成明显的价值冲突。如果犯罪嫌疑人拒绝回答,会与刑事政策“坦白从宽、抗拒从严”相冲突。至此,犯罪嫌疑人没有选择的余地,只能承担“自证其罪”的义务。

(六)律师执业缺乏有利的保障。刑事诉讼法第8条规定:“辩护律师不得帮助犯罪嫌疑人、被告人隐藏、毁灭、伪造证据或者串供,不得威胁、引诱证人改变证言或者作伪证,以及进行其他干扰司法机关诉讼活动的行为,违反这些规定的,应当依法追究法律责任。”在司法实践中,究竟如何认定律师是正常的形式调查取证权,法律没有划出一条清晰的界线。一些律师在谈起新刑事诉讼法实施后办理刑事案件的心情苦涩地说:“二月份兴奋,二三月份茫然,四五月份失望,六七月份绝望,九月份不干。”辩护律师本来是利用自身的法律知识为身陷刑事诉讼的公民提供帮助的,但我国的律师极易被司法机关以违法犯罪为由予以关押、逮捕。特别是我国刑法第06条专门针对辩护人、诉讼代理人这一特殊主体作出规定。有的律师感慨的说:“律师提前介入刑事诉讼,是一个铺满鲜花的陷阱。”

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646