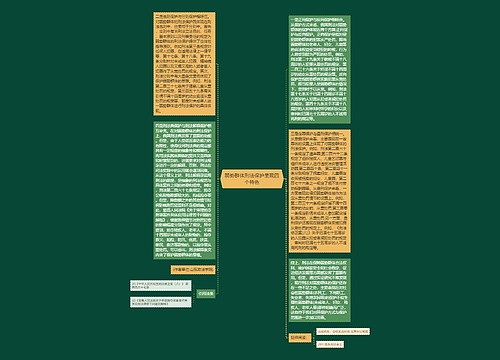

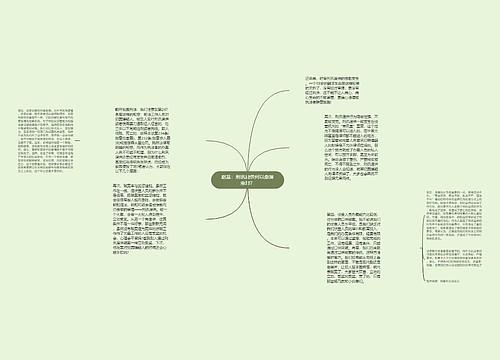

刑事诉讼法修改的重要性是由刑事诉讼法本身的特殊性所决定的,正如德国法学家拉德布鲁赫所言:“程序法如同桅杆顶尖,对船身最轻微的运动也会作出强烈的摆动。刑事诉讼的历史清楚地反映出国家观念从封建国家经过专制国家,直到宪政国家的发展转变过程。”作为“国家基本法之测震器”(德国刑诉法学家克劳斯?罗科信语),刑事诉讼法修改对贯彻落实《宪法》“尊重与保障人权条款”、进一步加强社会主义法治国家建设等方面都具有重大意义。

刑事诉讼法修正案草案在增加了技术侦察等有利打击犯罪的措施的同时,更加关注了犯罪嫌疑人、被告人的人权保障问题。草案完善了辩护制度,明确律师在侦查阶段系辩护人;明确侦察阶段律师会见犯罪嫌疑人的条件,有望化解目前普遍存在的会见难、阅卷难、调查取证难等问题。修正草案特别规定了犯罪嫌疑人、被告人不被强迫自证其罪的权利:在原有“严禁刑讯逼供”规定的基础上,增加“不得强迫任何人证实自己有罪”的规定,实际上赋予了犯罪嫌疑人、被告人沉默权,并以非法证据排除规则作为沉默权的保障性机制。为了保障庭审的实质性和被告人的对质权,修正案草案规定了强制证人出庭作证制度:证人没有正当理由不按人民法院通知出庭作证的,人民法院可以强制其到庭作证,但是被告人的配偶、父母、子女除外(只是不强制被告人近亲属到庭作证,与所谓的“大义灭亲”关系不大)。这些规定都是刑事诉讼制度的重大进步,有利于在国际人权公约基本原则的基础上更好地协调惩罚犯罪与保障人权之间的关系。

诚如很多学者指出的,我国现行刑事诉讼法在犯罪嫌疑人、被告人权利保障领域存在一些不足。为了使我国的刑事诉讼立法与联合国国际刑事司法准则一致、使其更加符合国际人权公约的要求,刑事诉讼法的修改毫无疑问应当重点加强对犯罪嫌疑人、被告人的人权保障,进一步完善辩护制度,确立非法证据排除、反对自证其罪规则等国际通行的刑事诉讼制度。但是,我们应当认识到,刑事诉讼法中的人权保障并不仅仅是对犯罪嫌疑人、被告人权利的保障,还应当是对包括犯罪嫌疑人、被告人和被害人、证人在内的所有诉讼参与人的人权保障。在加强犯罪嫌疑人权利保障的同时,刑事诉讼法修改不应当忽视或无视证人、被害人的权利保障问题。

从总体上看,刑事诉讼法修正案草案并没有太多加强被害人权利保障的内容,特别是没有赋予被害人以知情权、刑罚执行阶段的参与权(即监外执行、减刑、假释决定的参与权)、被害人获得国家补偿权等重要诉讼参与权。实际上,进一步加强对被害人的权利保障在我国刑事诉讼中同样具有必要性、紧迫性,刑诉法修改应兼顾对被告人与被害人两方的权利保障问题。而且,被害人权利保障与被告人权利保障之间并不是此消彼长的零和关系,加强被害人的权利保障并不会侵害犯罪嫌疑人、被告人的基本权利。实践中,因被害人权益得不到有效保障引发的涉诉信访活动高发的现实,凸显出加强被害人权利保障(特别刑罚执行阶段参与权、获得国家补偿权)同样具有重要意义。

应当说,我国刑事诉讼法1996年修改时充分体现了加强被害人权利保障的精神,把被害人的诉讼地位提升到了诉讼当事人的高度充分反映了立法机关对被害人权利保障问题的重视。只是,这种立法模式在刑事诉讼基本原理上的科学性、合理性是存在疑问的(由于被害人无独立的上诉权和完整的刑事程序启动权,被害人为当事人的规定也名不副实)。而且,由于对被害人特殊诉讼参与权之重要性认识不足,刑事诉讼法并未赋予被害人知情权、获得司法机关保护的权利、刑罚执行阶段参与权、获得国家补偿权等国际上普遍承认的诉讼参与权。立法上的不足使得司法实践中的被害人权利难以得到有效保障,不可避免地出现影响化解社会矛盾的因素(据有关统计,2004年到2006年,全国各级检察机关受理的不服法院生效刑事裁判申诉案件中,属于被害人申诉的比例均在30%以上,2006年这个比例达到了 37.38%)。以被害人获得国家补偿权为例,实践中很多刑事犯罪被害人因犯罪行为致死、致残,家庭失去主要经济来源,又无法获得有效的赔偿(实践中的刑事附带民事诉讼判决往往难以执行),境遇悲惨、生活困难,长期申诉上访。因此,无论是从更好为被害人提供保护、帮助的角度考虑,还是从更有效地化解社会矛盾的角度出发,都迫切需要赋予被害人知情权、刑罚执行阶段的参与权和获得国家补偿权等权利。

司法实践的迫切需要及国际上的立法发展趋势表明,加强被害人权利保障具有与加强犯罪嫌疑人、被告人权利保障同样重要的意义。新的刑事诉讼法应当是在惩罚犯罪与保障人权之间取得完美平衡的刑事诉讼法,也应当是被告人权利保障与被害人权利保障共同进步的刑事诉讼法。