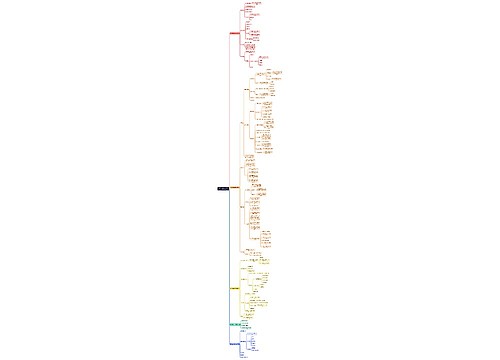

男子背负杀人恶名16年 获道歉未获赔偿(组图)思维导图

青烟

2023-03-08

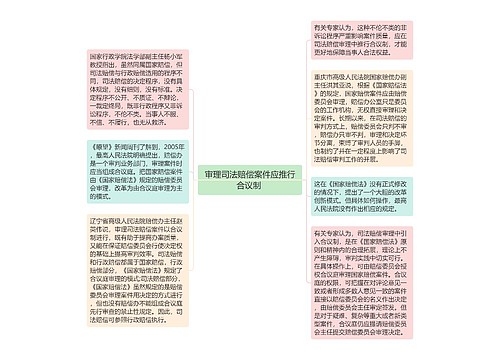

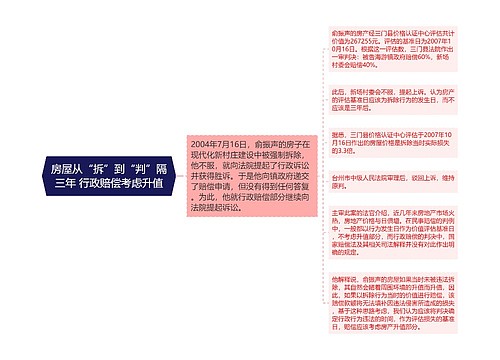

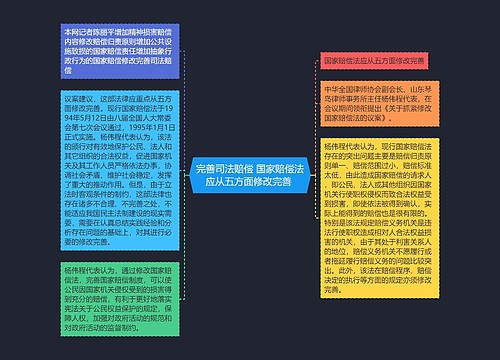

2007年4月3日,这一天对新疆米泉市居民祝军来说,具有非同寻常的意义。就在这一天,新疆昌吉回族自治州公安局副局长甘旭杰、米泉市公安局局长张粤代表当地公安机关,为16年前错误地将其列为“重大强奸杀人嫌疑人”并将其错误羁押4年的行为,向祝军正式公开致歉。

树图思维导图提供《男子背负杀人恶名16年 获道歉未获赔偿(组图)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《男子背负杀人恶名16年 获道歉未获赔偿(组图)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5f250aa39da69d73c1e49466842aa15a

思维导图大纲

相关思维导图模版

如何做一张高点击的主图思维导图

U280312619

U280312619树图思维导图提供《如何做一张高点击的主图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何做一张高点击的主图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:177c7fd3d6ba65a47f2c4d767d85b22e

店铺后台助力新店快速起步功能设置思维导图

U280312619

U280312619树图思维导图提供《店铺后台助力新店快速起步功能设置》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《店铺后台助力新店快速起步功能设置》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:93cff086f87c8eaa939e0346b4774a67