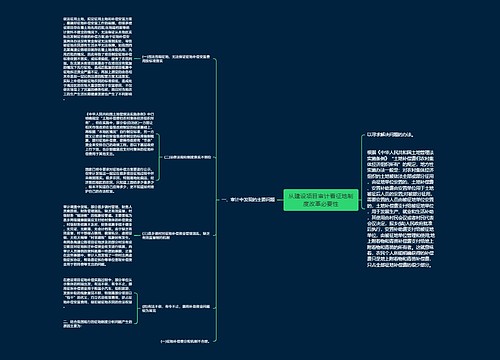

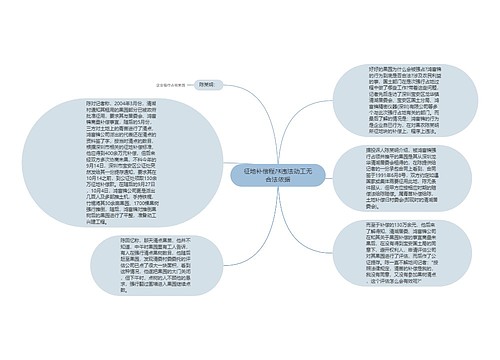

首先,规范征地制度标准,科学界定“公共利益”的范围。在实际征地过程中,之所以出现损害农民权益和农地非农化失控的现象,就是征地的指导思想有偏差,目的动机不纯,往往是出于利用土地做无本买卖,以求尽快实现资本原始积累,加快建设,或者为了体现个人政绩。其实,规范征地制度应具备两项基本功能:一是具备保障农民权益的功能,以确保农民在失地的同时获得与城市居民同等的居住、就业、医疗和养老的条件;二是具备控制农地非农化趋势的功能,将农地占用纳入合理利用和保护有限土地资源、实现生态经济持续协调发展的轨道。这是衡量征地制度是否科学、合理、规范的唯一标准。在此思想指导下,才能确保在推进城市化过程的同时,最大限度地保障农民权益和有效地实现耕地资源的动态平衡。由于“公共利益”概念兼具抽象性与动态性,为了避免解释权的滥用,可对“公共利益”的范围做出限定,主要包括:(1)、国防、军事需要;(2)、国家和地方政府需要修建的铁路、公路、河川、港湾、供水排水、供电、供汽需要;(3)、国家和地方政府需要修建的铁路、公路、河川、港湾、供水排水、供电、供汽及环境保护等建设事业;(4)、国家和地方政府需要修建的机关,以及非营利性为目的的研究机关、医院、学校等事业单位。“公共利益”具有动态性,为如何把握“公共利益”带来了一定难度。所以,应倡导、重视社会民众的参与权、选择权。对于社会普遍承认的、独立于社会和国家现行政策之外的公共利益用地项目,如有关国民健康、市政基础设施等,政府应严格按有关土地征收法规办事;而对那些在社会发展不同阶段实施的符合社会、国家急需的相对公共利益项目,尤其是有争议的项目,则应建立特定的制度,通过采用公开、透明的方式,向社会说明其“公共利益”之所在,由政府和全体民众讨论、认同。

其次,规范政府征地行为,建立征地协商机制。在对农民集体土地的征收、征用过程中,政府始终处于强势地位,它既是征收、征用的主体,又是补偿的主体。虽然,新修改的《宪法》对有关土地征收、征用的条款作了重大修改,突出了对农民利益的保护,但政府在征地过程中的强势地位并没有多大的改变,对“公共利益”的解释权仍在政府,是否征地、对征地如何补偿的决定权还是在政府。因此,如何规范政府、主要是地方政府的行为,构成了规范征地制度,保障农民权益的关键。一要严格控制政府的征地权力,建立健全失地农民平等协商和监督机制,增强对失地农民的权利保护意识。政府因“公共利益”需要征收集体土地时,必须尊重土地所有者和使用者的权利,尤其是在对集体土地征收的决策做出之前,采取各种有效形式,充分了解农民的意愿,让农民平等参与和协商,保障农民对涉及自身切身利益问题的知情权、活语权,取得多数人的理解和支持,强化政府的科学发展意识。二要弱化政府的征地冲动。当前我国正处于工业化和城市化进程中,各级政府发展的责任很大,压力很大。在现行征地制度下,在征地和供地之间有一个很大的利益空间,在地方财力不足的支撑发展急需大量资金的情况下,事实上构成了发展资金的重要来源,发展的压力往往导致征地冲动,进而导致盲目圈地,降低补偿标准,损害农民合法权益等行为乃至违法征地行为的发生。因此,强化科学发展意识,科学制定和严格执行土地利用计划,使征地行为与地方的经济社会发展水平和资金的承载能力相适应,确保可持续发展,弱化乃至剥离政府与征地行为之间的直接利益关系,更多地强化政府的科学发展责任。

再次,探索新的补偿方式,建立多元化补偿机制。政府在采取以货币补偿为主的征地补偿方式同时,可以探索建立多元化补偿机制,以满足农民多样性的需求。此外,政府在工商、税务等方面,可以出台相应的优惠政策,鼓励失地农民兴办城乡第三产业和自主创业。在征地时按照一定面积比例留土地给集体使用,由村集体用这部分土地发展二、三产业,安置被征地农民,以解决农民的后顾之忧。劳动保障部门也可开展多形式就业和教育培训,提高失地农民的劳动技能和再就业能力。

最后,建立合理的征地纠纷调解机制。在制定征地法律法规时,可考虑对征地程序和征地补偿纠纷调处机制分别予以规定,明确行政部门、独立机构和司法机关在解决各类征地纠纷中的地位和作用。除行政复议外,由政府任命的独立机构可以就征地合法性问题举行听证会;政府也可以建立独立的土地价格评估委员会或者土地仲裁庭,对征地补偿价格进行核定和裁决;也可考虑将人民法院最终审理征地行为合法性和征地补偿合理性的权力予以法律上的承认。

当然,以上征地制度改革涉及面广、操作性强,难以在《土地管理法》中作为一个章节来规定,建议将上述内容单独立法,由国务院制定农村集体土地征收拆迁补偿条例。