土地承包经营权的物权化使承包人获得了对承包地占有、使用、收益和根据需要将土地承包经营权流转的权利;在承包期内,农户可以稳定地、自主地支配土地承包经营权,并获得相关收益。这种变化使农户成为独立于集体土地所有权主体外的土地承包经营权主体,独立地享有土地承包经营权的财产收益。土地承包经营权主体独立于土地所有权主体,使征地时对土地承包经营权主体进行单独被偿显得非常必要。

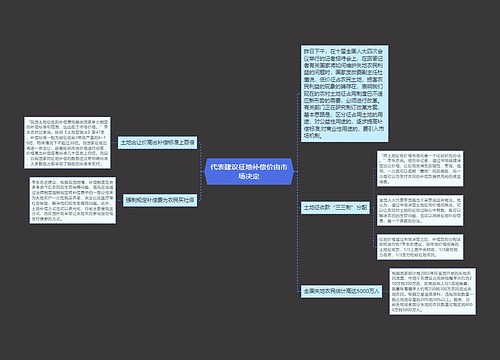

再从农地纯收益的分配情况看,农民在获得其承包土地收益的同时,由于集体有权行使该组织的土地的受托管权,使其也享有一定的收益份额,也就是说农民与农村集体经济组织对集体土地分别享有一定的所有权份额。集体经济组织对于集体土地所有权享有的份额表现在其作为发包方,每年要向承包方收取一定数额的承包费,而剩余的农地收益则完全归承包方自己支配。国家征收集体土地给予一次性补偿的实质是对集体土地所有权的补偿,按照产权经济理论的观点,这个价格相当于该宗地所有权的交易价格,只是这里所有权的变更具有一定的强制性和公益性,其交换价格与市场上讨价还价确定的价格相比更加理性,同时这个价格不同于该宗地农用地属性的所有权价格,也不同于其建设用地属性的所有权价格,而是依据前面提到的“统一年产值标准” 或“区片综合地价”而确定的。按照上面的分析,集体只能从这个征地价格中获得相当于其每年向农民收取的承包费的资本化部分,剩余的部分应完全归农地承包者使用,这个剩余的部分分配给农地承包者的实质就是征地过程中对于农民土地承包经营权的补偿,在一定程度上体现了农地承包经营权的货币价值。当然这里的补偿并不是单纯地指货币安置,而是指这部分的受益者为农地的承包者,它可以包括农业生产安置、重新择业安置、入股分红安置、异地移民安置等多种途径。

应该明确的是,这里的土地征收价格是国家征收集体土地时给予的所有补偿之和,至于怎样确定合理的土地征收价格,这也是一个讨论的焦点,但属于另外的命题,在这里我们姑且不去讨论,总之这个补偿价格要保障以下两个条件:“不降低被征地农民的生活水平”和“同地同价”。

对于集体内的未承包土地,由于这些地块由集体经济组织直接经营,因此该集体经济组织应获得与其过去每年的纯收益额资本化相当的征地补偿费,同时,农民获得的部分应为总的土地征收价格减掉该集体经济组织应得的补偿费的剩余部分。按照农民等额占有集体土地的原则,再将这个剩余的部分平均的分配给该集体经济组织的所有成员。

当然,这里提到的农地纯收益并不是其实际的收益,而是农地的客观收益,它排除了由于经营水平、种植品种选择等人为因素的影响,同时还要剔除工农业“剪刀差”等的负面影响,使这个纯收益的确定能够真正体现农地的收益价值。

这里的分配方法除了以上的理论依据外,还有相应的法律支持。我国《土地管理法实施条例》第26条规定:“土地补偿费归农村集体经济组织所有;地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。征用土地的安置补助费必须专款专用,不得挪作他用。需要安置的人员由农村集体经济组织安置的,安置补助费支付给农村集体经济组织,由农村集体经济组织管理和使用;由其他单位安置的,安置补助费支付给安置单位;不需要统一安置的,安置补助费发放给被安置的人员个人或者征得被安置人员同意后用于支付被安置人员的保险费用。市、县和乡(镇)人民政府应当加强对安置补助费使用情况的监督。”同时,由于农村承包地征收补偿费用分配纠纷问题的增多,维护农民土地权益成为焦点问题,最高人民法院于2005年7月29日发布并于同年9月1日起实施的《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》针对不同性质的补偿费用做出了具体规定,同时指出集体经济组织成员请求支付土地补偿费应予支持。

根据土地管理法及其实施条例的规定,结合土地征收补偿费用的不同性质,《解释》第二十二条至第二十四条规定:

1、承包地被依法征收的承包方请求发包方给付已经收到的地上附着物和青苗补偿费用的,应予支持;

2、放弃统一安置的家庭承包方,请求发包方给付已经收到的安置补助费的,应予支持,但需要统一安置的承包方,请求发包方给付安置补助费的,不予支持;

3、农村集体经济组织或者村民委员会、村民小组经民主议定程序决定在本集体经济组织内部分配已经收到的土地补偿费,征地补偿安置方案确定时已经具有本集体经济组织成员资格的人,请求支付相应份额的,应予支持。

U182637395

U182637395

U381614141

U381614141