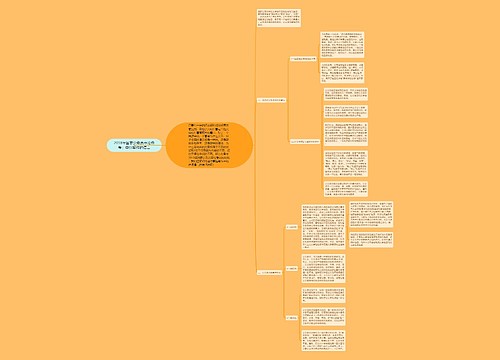

与其他地方略有不同的是,浙江从1953年开始就一直是财政省直管县。如今他们推行的,则是经济和社会职能方面的放权。而放权力度最大的正是义乌。义乌也被称为“中国权力最大县”。

县级政府权力扩大的同时,也必然会带来市、县之间的一些博弈。

义乌的一位公务员认为,浙江的扩权强县改革已经到了一个瓶颈。“该放的权都已经放了,以后怎么办?再改就涉及太多地方了。”

他跟记者探讨时提出一个问题:如果行政省管县,到底是地级市降一级,还是县(市)升一级?

“能放的权都已经放了,用一句俗话说就是,‘改革将进入深水区’。”7月12日,浙江义乌市委宣传部一位官员幽默地说。

摆在他桌子上的一份文件可以看出义乌在浙江地位的特殊性:一份省政府下放给各地级市的文件中,11个地级市后面,再加了一个义乌市。

“这就是浙江的‘11+1’模式,省级计划中将义乌与地级市并列。”

关于义乌扩权的背景,记者在多个文本中发现这样的词语:“脚大鞋子小”,“馒头比蒸笼大”。

这是形容义乌的发展太快,而相应的管理体制已经束缚了义乌的发展。

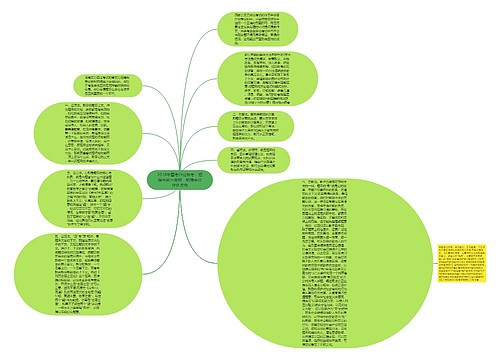

据义乌市外侨办主任冯美兰介绍,义乌常驻外商就有一万多名,原来来华签证必须去金华市、杭州市办,来来往往很花费时间。

另一名曾经担任义乌工业开发区常务副主任的官员金开新介绍说,按照规划,作为县级市的义乌开发区的道路只能做到15米宽,而跟义乌对接的省级道路是50米宽。除此之外,用电指标、用地指标、信贷指标都无法跟上义乌的经济发展形势。

当地一位不愿透露姓名的官员告诉记者,由于义乌国内、国外的客流量都非常大,因此一直想建个机场,但报告打上去,被一直压着不批,因为不符合县级市的规划。最后在一位省领导的干预下,义乌机场才被批建。义乌的国际展览中心也遭遇同样的麻烦。

中国的轻工小商品有很大一部分都是从义乌销往国外的,比如海关,每年都有40万个集装箱出口,但却只有一个海关办事处。如果有了地级市这个权限,那么设立海关就比较顺利了。还有,进出口检验检疫、外汇管理等机构的设置都与义乌的经济发展不配套。

再比如金融,义乌去年金融机构存款余额达到了586.2亿元,但按照扩权前的金融制度,义乌不能设立银行分行。很多商业银行要先在金华设立金华支行才能踏进义乌金融界,这个“拦路虎”总让银行老总们对进驻义乌面有难色,而且这也不方便义乌企业的融资。

这样类似的麻烦,在经济发达的浙江随处可见。高度发达的民营经济和县域经济,使得浙江一些县或者镇的经济甚至远远超出一个市的经济总量。

正是在这个大背景下,浙江很早就启动了强县扩权的改革。

不过,与当下很多省市从财政支付转移省管县开始不同,在财政体制上,浙江自1953年以来就一直有省管县的传统,市级财政不与所辖县产生结算关系。这一财权处理的历史传统,为浙江推行包括财权、事权、人权在内的省管县改革奠定了基石。

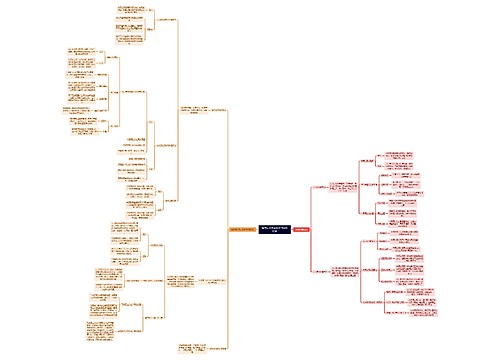

从1992年至今,浙江省已经进行了五轮强县扩权改革。

扩权主要采取三种方式进行:一是减少管理层级,原来县报市再报省,改为县直接上报审批和管理;二是由省以交办的方式下放,直接由县审批和管理;三是市通过交办的方式将权限下放给县审批和管理。

1992年到2002年的十年间,省、市向县下放了若干管理权限。仅2002年的一次,浙江就将313项原属地级市的经济管理权限下放给20个县(市、区)。

2007年,浙江的县域经济GDP已占到浙江的70%,是中国县域经济最发达的省份。有专家评论说,这与浙江进行的下放权限的改革不无关系。

2006年11月,浙江启动第四轮强县扩权试点。这一次,义乌成为主角,因为这次扩权只针对义乌。

文件这么描述:“赋予义乌市与设区市同等的经济社会管理权限;推动义乌优化机构设置和人员配置。”

义乌市委宣传部一位官员告诉记者,在行政体制不改变由金华市领导的情况下,除了规划管理、重要资源配置、重大社会事务管理等经济、社会管理权限以外,义乌与地级市有同等的经济社会管理权限。

这位官员说,浙江一个地级市大大小小的审批权力大约有1000多项,义乌拥有618项。

不仅如此,义乌在浙江省还获得了“11+1”的待遇:浙江省在11个地级市外,将义乌列为计划单列县,浙江一些重要经济计划指标的分配,如土地、金融指标等都是作为地级市的待遇单列。即便是浙江召开地级市的经济工作会议,身为县级市的义乌也要参加。

浙江省省直管县政策的主要参与者、省委研究室副主任沈建明说,通过扩权,义乌已基本上具备了地级市政府所具有的权限,现在义乌的书记和市长也是副厅级,属于省直管干部。

义乌市委办公室副主任施文臻认为:“扩权带来最直接的好处,就是审批环节的减少,办事效率的提高。”C

7月中旬,记者在义乌国际商贸城看到,大批来自中东、欧洲的商人在商贸城到处转悠。

“以前办签证要到杭州,现在在义乌就可以办了,方便多了。”一名会讲中文的中东商人告诉记者,他经常来义乌采购商品,因为经常要带不同的助手,经常要到杭州办理有关手续,很麻烦。现在在义乌就可以办理外国人签证和居留许可等多项涉外权力。

这些权力并非浙江省所有,而是2006年浙江单独给义乌扩权后,外交部和公安部先后授予的权力。2008年,义乌共签发居留许可证和签证1.9万人次。直接带来的结果是:境外企业驻义乌办事处从2006年的不足600家猛增到2300多家。

扩权后义乌市设立了海关、出入境检验检疫、外汇管理、股份制商业银行等相关分支机构,并赋予这些分支机构设区市或相当于设区市的职能。

2007年和2008年,义乌出口标箱分别增长30.5%、24%。

对于大多数县(市)来说,以上这些权力并不那么重要,也不那么容易获得。

义乌人陈明林买了一台二手车,他在义乌行政办事大厅很快办好了过户手续。这项权力就是从金华市下放下来的。以前,他就得去金华跑一趟。

经过几轮放权,义乌已获得了更多的自主权,比如公务员考试、汽车换牌、卫生系统考试、班车票价核定等,这些以前必须在金华市审批的权限,都已下放到义乌。

当地政府部门提供的材料说,单是机动车驾驶考试权限下放一项,就给义乌人每年节约2000余万元;下放的公务员考试、相关职称考试权限,两年就为义乌市1.5万多人省去舟车劳顿和相关费用至少150万元;公安交警下放的机动车变更登记这一管理事项,一年就可为群众节省500万元。

“其实是管理事项太多了,有很多管理权限完全是多余的。”义乌市政府一位公务员告诉记者,他看到近千项具体的管理事项时,吃惊地发现很多琐碎的事情都是需要去市里或者省里办理的:“比如汽车变更手续,在县里登记就完全可以了,没必要全部跑到市里去排队。”

对于企业而言,审批手续的繁杂是不可避免的痛苦。比如,一个地方企业若想申请出口经营权,需要跑遍工商、海关等多个部门,一般到拿到证得6个月之久。

相比当下其他地方繁杂的审批环节,义乌显然比其他地方更有竞争力。

上述那位官员介绍说,扩权主要是减少了管理层次,简化了审批程序,使群众办事成本更低、效率更高。“与扩权前相比,项目办理时间平均减少4-5个工作日。”

义乌市建设局法规科负责人告诉记者,现在义乌建设系统向上申报的项目,比如建筑企业资质的年检等,几乎全部不需要经过金华市建设局,而直接可以向省建设厅申报。

“以前要先送到市建设局,市建设局要等全市其他县、区的送齐了再向省里送,你想想多耽搁时间?”

据他介绍,义乌的工程量占到金华地区的一半,但是申报浙江省的“钱江杯”优质工程指标,以前必须先要获得市里的“双龙杯”才能再上报。“市里要平衡,也不可能给我们一半的指标啊。”而现在,省建设厅已直接放权,将指标直接落实到义乌。

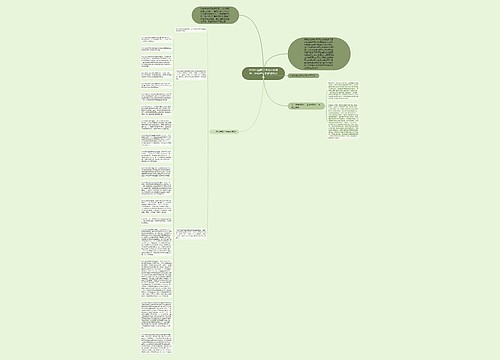

“全国百强县”排行榜上,浙江的上榜县数量一直位居全国第一,这或许是浙江18年来不断推进省直管县举措的硕果。

2009年7月9日,财政部一纸《关于推进省直接管理县财政改革的意见》,明确提出省管县财政改革将在2012年底前在中国大部分地区推行的实施目标。包括湖南在内的大多数省份启动这一改革。

2009年年初,浙江省开始了第五轮强县扩权改革。

与以往不同的是,当年8月该省还配套出台了《浙江省加强县级人民政府行政管理职能若干规定》,这是全国范围内首部关于“扩权强县”的省级政府规章。

这个规章规定,凡是法律、法规、规章明确以外的省和设区市的管理权限,除规划建设、重要资源配置、重大社会事务管理职能外,其他社会经济管理职能原则上应当交由县(市)政府或其相关主管部门行使。

不过,这次推广并没有把义乌所获得的权限全部放出去,也就是说浙江其他县并没有获得义乌试点时全部的权力。

沈建明认为,省管县的核心不是谁来管,不全部是权力转移,而是一个松绑的概念。他介绍说,浙江下放权限的同时,也在进行省级审批事项的削减。

浙江从1999年开始,省级审批权限从3200多项减少到600多项。“我们的改革就是调动积极性,多给县一些积极性、发展权,理论上它会发展得快一些。”

县级政府权力扩大的同时,也必然会带来市、县之间的一些博弈。

在义乌,很多政府工作人员都愿意谈扩权好,但不愿跟过去对比。“老是说来说去,你说市里会怎么想?现在毕竟还属于他们管啊。”一位公务员说。

在目前,省管县有两种模式,一种是浙江的财政体制的省管县模式,一种是海南的行政省管县模式。

海南由于面积小具有省直管县的天然优势,而面积大的省份则会面临很多麻烦。

而义乌的一位公务员认为,浙江的扩权强县改革已经到了一个瓶颈。“该放的权都已经放了,以后怎么办?再改就涉及太多地方了。”

他跟记者探讨时提出一个问题:如果行政省管县,到底是地级市降一级,还是县(市)升一级?

不仅是级别问题,也有人担心,如果省直管县,每个县都有做大的冲动,会不会带来重复建设的问题?市与市之间的行政壁垒消失后,会不会变成更多的县与县之间的行政壁垒?

在一些专家看来,这些都只是技术问题,还不是深层次的障碍。

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林认为,我国是一个城乡区域发展不平衡的大国,没有“县域”的现代化,就不可能有全国的现代化。“省直管县”对于壮大县域经济、促进城乡一体化新格局的形成、加快城市化进程都具有重大意义。

浙江省委党校教授、政治学研究所所长何显明认为:“在中国,县一级政权非常关键,县级政府的行政自主性是最强的,省直管县最能调动的就是县级政权的主动性。”

湖南省委党校经济部主任易可君认为,“市管县”体制下过多的行政层级造成管理效率低下。

在迟福林看来,不管是浙江模式,还是海南模式,都代表了一种方向,即从财政的省管县逐步过渡到行政的省管县。

U633687664

U633687664

海沙

海沙