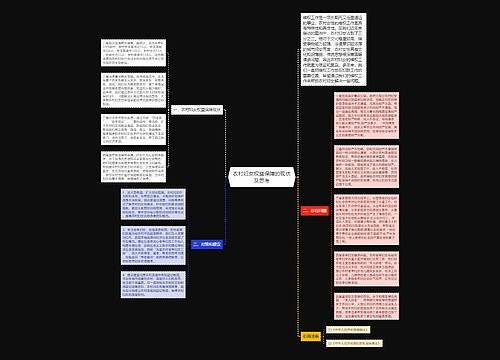

王玉流说,村里滞留的年轻小伙子很多,自己的父母、亲戚都加起来,站队时与代表“不同意”一方的人数比还是相差甚远。于是,这种看似民主公平的表态与讨论,轻易地就剥夺了“外嫁女”的土地权益。

从法律层面看,水蛟村小组的董小丽甚至都不算“外嫁女”。父母早早去世,董小丽留在村里,照顾年幼的弟弟妹妹。按照黎族的风俗,女方吃一口男方的槟榔,双方就算正式“定亲”。董小丽并未办理结婚登记,但自从“吃槟榔”的定亲仪式后,村委会就认定她是嫁人了。本村土地补偿款的分配、集体收益分红以及其他福利的分配,从此都没她的份。

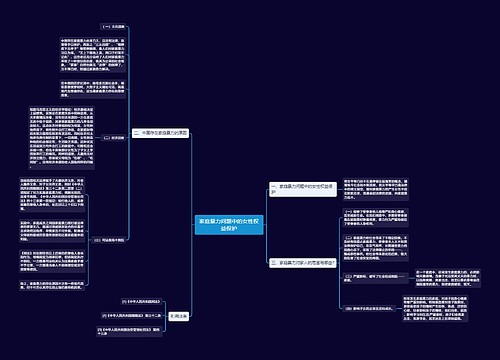

在三亚市妇联主席杜丽银看来,此问题的实质是农村集体成员权的权利主体问题,“外嫁女”极力要争取的是一份“农村集体经济组织成员资格”,或者说,自己的“村民资格”。

另一方面,村民为了保护自己的最大利益,对所有涉及出嫁女的维权行为表现出强烈的排斥。董小丽因为多次讨要自己的分配权利,已经倍受村人的冷眼与嫌恶。“见了面骂脏话的也有,吐口水的也有,我就是抢了他们东西的贼。”

王彦梅的感受更为强烈,“对村里人来说,嫁出去的女儿就好像死了一样。”

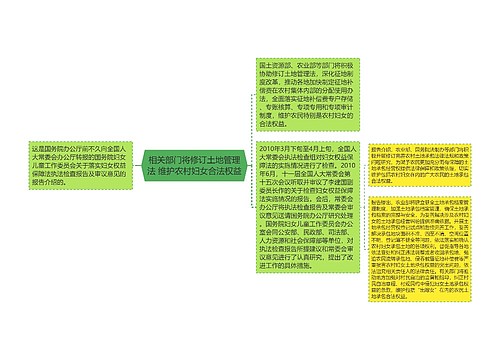

我国《村民委员会组织法》颁布后,赋予了村民以高度的自治权。各村根据本村的实际情况,制定了村规民约,村集体经济所得收益分配等重大事项也需要经村民代表会议过半数通过。在处理“外嫁女”参加集体土地补偿款分配问题时,部分村委会干部及村民代表忽视了《宪法》《妇女权益保障法》和《农村土地承包法》等维护妇女权益的精神,过分强调村民的事情由村民自己决定。这样一来,村民代表会议过半数通过的决定,可能限制或剥夺“外嫁女”的村集体经济所得收益分配权等权益。

三亚市人大曾作过一份调研,三亚市所有区镇现有集体土地补偿款分配的村委会共56个。在接受问询的村民中,同意“外嫁女”参加集体土地补偿款分配的有463人,不同意“外嫁女”参与集体土地补偿分配的高达2370人。

目前,法院受理涉及“外嫁女”权益纠纷的案件也逐年增多,2008年三亚两级法院受理“外嫁女”案件46件,2010年达到412件。一个普遍事实是:部分“外嫁女”过去履行了沉重的村民义务,但后来村里有了利益,却得不到同等待遇。

在原三亚市人大常委会法工委主任吴景训看来,这是中国几千年来“男尊女卑”的乡土社会与现代工商文明之间的碰撞。吴景训打了一个很“现实”的比喻:一家兄妹俩,哥哥常年在外,娶媳妇也在外,没为村里做出贡献,无人怀疑他的经济组织成员的地位。而外嫁女在本村与父母生活,为村里做出贡献,结果嫁出去却没有任何产权。

吴景训指出,部分村干部和村民过多考虑个人的利益。“集体土地被国家征用搞经济建设是件好事,但今后人口将逐年增多,生产生活资源减少,考虑到今后的生活,他们总想多分多得一些。”

特别是近年来,集体土地被征用的农村,部分妇女出嫁后不想迁走,嫁入本村的妇女不断增多,甚至出嫁并迁出本村多年的“外嫁女”也回村提出参加土地补偿款分配的要求。有些村干部“言之凿凿”,“你们都来这么分,我们以后吃什么?”

海南省惠海律师事务所律师王利东近年来代理了不少“外嫁女”的诉讼案。一些案例显示,有的村委会经法院传唤后根本不到庭参加诉讼,而对于法院的判决,村委会、村民小组依然拒绝执行。很多村民表示,如果村干部同意“外嫁女”的分红请求,下次村民选举就肯定不选他们了。村组长也表示了对“多数人”信任的依赖,“法院怎么判我们管不着,可村民们捏着我们选票呢,法院不可能每次分配时都来强制执行吧?”

王利东表示,审理单一案件时,法院只能判决村委会的决议决定无效,现有法律法规却不能对其采取提前明确的可操作性的监督审查和违法撤销。

日前,三亚市委组织相关人员到凤凰镇开展“送科技、送法律、送卫生”三下乡活动。三亚市城郊人民法院法官颜梅刚一坐定,就围上来一圈“诉苦”的“外嫁女”。桶井村委会大兵村小组的董琼慧手里捏着一张单子,上面详细记录了从2007年到2012年村里发放的每一笔春节补助款的数额,她想问问怎么讨要这些钱。

颜梅鼓励“外嫁女”通过法律途径维护自己的合法权益。虽然理论上还有一个“诉前调解”的程序可以走,但颜梅说,通过协调解决“外嫁女”问题的成功率不高。“调解的一个基本原则是双方自愿达成一致,如果大多数村民坚持不同意,就很难靠看不见的道理扳过实实在在的利益。”

U982199398

U982199398

U282195478

U282195478