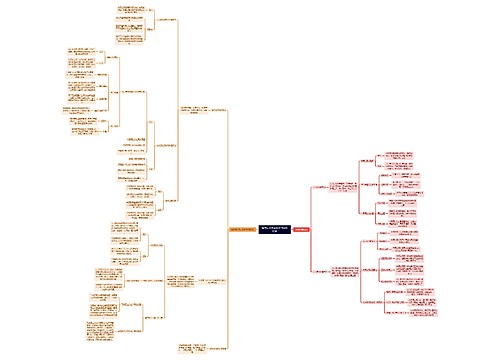

讲座一开始,刘岩老师就开宗明义地点明了讲座所要阐释的四个部分。一、女性话语的缘起;二、一些女性主义者如何定义女性主义话语;三、以电影《枕边禁书》为例,看影片中的女性话语是如何表现的。四、探讨女性话语产生的问题。

就第一个问题,刘岩老师谈到,女性主义者认为女性没有话语权,因为话语、意义、秩序都是由弗洛伊德为代表的男性界定和规范的。在弗氏的理论中,他定义的男性性征(male sexuality)是以菲勒斯为标志的,而女性性征的标志是缺失(lack),即女性缺乏性征上的标志物,也就缺乏话语的权力。那么女性主义者如何用男性规范的话语来表达自己的欲望和需要?由此,女性主义者提出女性话语的概念。

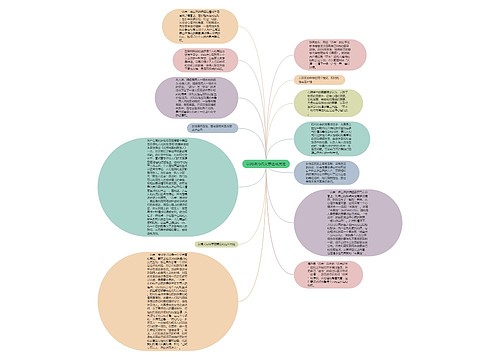

何为女性话语?刘岩老师从三位法国女性主义学家的表述中各引用了一句话,表明她们不同的看法。西苏认为女性要把她的思想通过身体来外在化,也就是女性要用身体来书写。与传统的钢笔、墨水书写(隐喻女性接受男性文化而学会书写)方式不同的是,女性书写用白色的乳汁,书写的营养来自于母亲。克里斯蒂瓦则认为母亲终究是没有话语权力的,她质疑从母亲那里获得的营养,发展成女性话语的可行性。伊莉格瑞则为克里斯蒂瓦的质疑给出了答案。她认为,身为一个女儿,追随母亲是没有未来的。伊莉格瑞意识到母亲处于的从属、地下的地位,而父亲在很大程度上拥有话语权力,作为女人,要想在社会上赢得主体性、形成属于自己的女性话语,先得追随父亲,而不是母亲。

接下来,刘岩老师以英国导演彼德·格林那威的电影《枕边禁书》为例,阐释女人如何学会诉说、获得话语权。

主人公日本姑娘诺子,在儿时就生活在文学与书法的艺术气氛中。每逢她生日,同性恋的父亲就会在她的脸上用毛笔蘸上红颜料写下祝福。身体和书法的结合,是父亲给诺子的启蒙教育。诺子长大后,因痴迷文学而和第一个丈夫离婚,移居香港。她认识了两个情人,且鼓励情人在她的裸体上写字。但男人拙劣的书法总让诺子感到失望,诺子从被动转为主动,她第一次尝试在一个丝毫不谙东方语言的外国男人的身体上写字。学会书写的诺子将文字变为一种有力的武器,用它来向曾有他父亲身体和男朋友身体的出版商复仇。影片最后,出版商在强烈的罪孽感下自杀身亡;28岁的诺子,生下了和情人的孩子,像父亲给自己在脸上写字一样,也在孩子的脸上写下名字。

刘岩老师认为,影片一开始,书写就是由父亲在掌握。父亲在影片中是一个命名者,整个电影描述了诺子怎样学会去书写。她更多继承父亲的东西,而母亲在影片中的镜头不多,对她的获得话语权的影响是较小的,

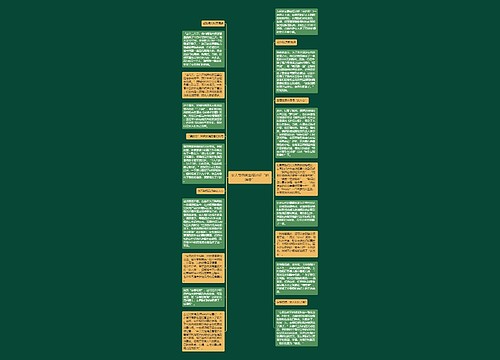

最后,关于女性话语的建立,刘老师提出了自己的看法。她认为,超越现有的体系建立一个全新的女性话语是不可能,因为现有文化是性别不平等的文化,女性在这种文化下成长起来,所谓的颠覆也只是把现有的有性别歧视的语言替换成比较中立的语言,但这种替换仍在男性主导的逻辑中运作,真正的女性话语无法产生。另外,在后现代状况下,去中心和意义的多元化在某种程度上导致了意义的丧失,因为一旦意义变得多样,也就无所谓真实的意义了,女性主义者致力用解构方式来寻求意义是徒劳无功的。所以说,女性主义者们如何建立女性话语,是一个复杂和尚无定论的问题。但有一点可以肯定的是,女性在试图获得话语的过程中,父亲的作用不可低估,可是这必然会导致母女关系的疏离和父女关系的加强,如何解决,对女性主义者来说至今都是个棘手的问题。

在提问部分,同学就女性主义的各个方面与刘岩老师探讨,持续了两个小时的讲座在轻松的气氛下结束。