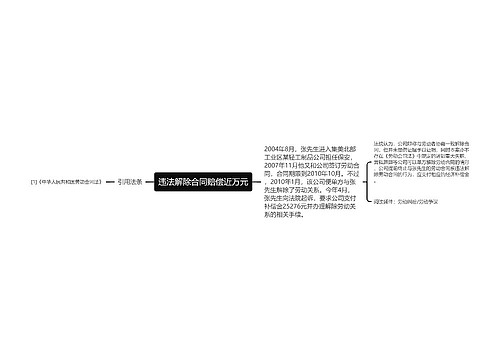

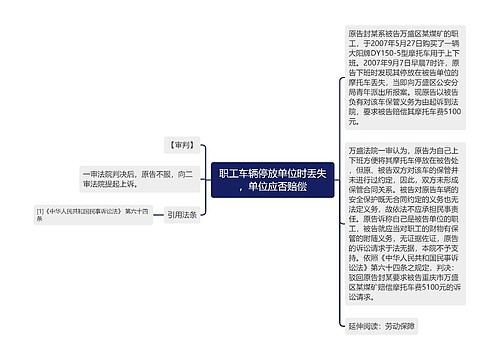

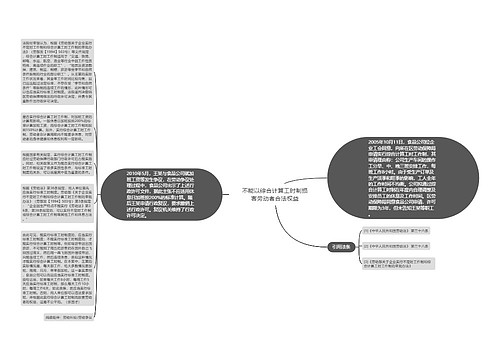

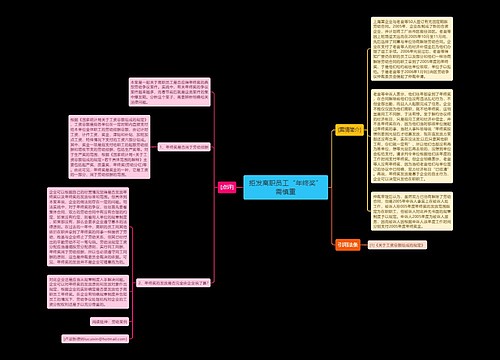

上海劳动争议追索加班工资最多思维导图

凉笙微凉

2023-03-05

谁来证明加班了 以考勤卡还是打的报销单为准

树图思维导图提供《上海劳动争议追索加班工资最多》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《上海劳动争议追索加班工资最多》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a3083005e9506f17087ff17879e1ec34

思维导图大纲

相关思维导图模版

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9

劳动就业概论思维导图

U381093924

U381093924树图思维导图提供《劳动就业概论》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《劳动就业概论》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1f76901440de70cc97cf9bb8c69206a1