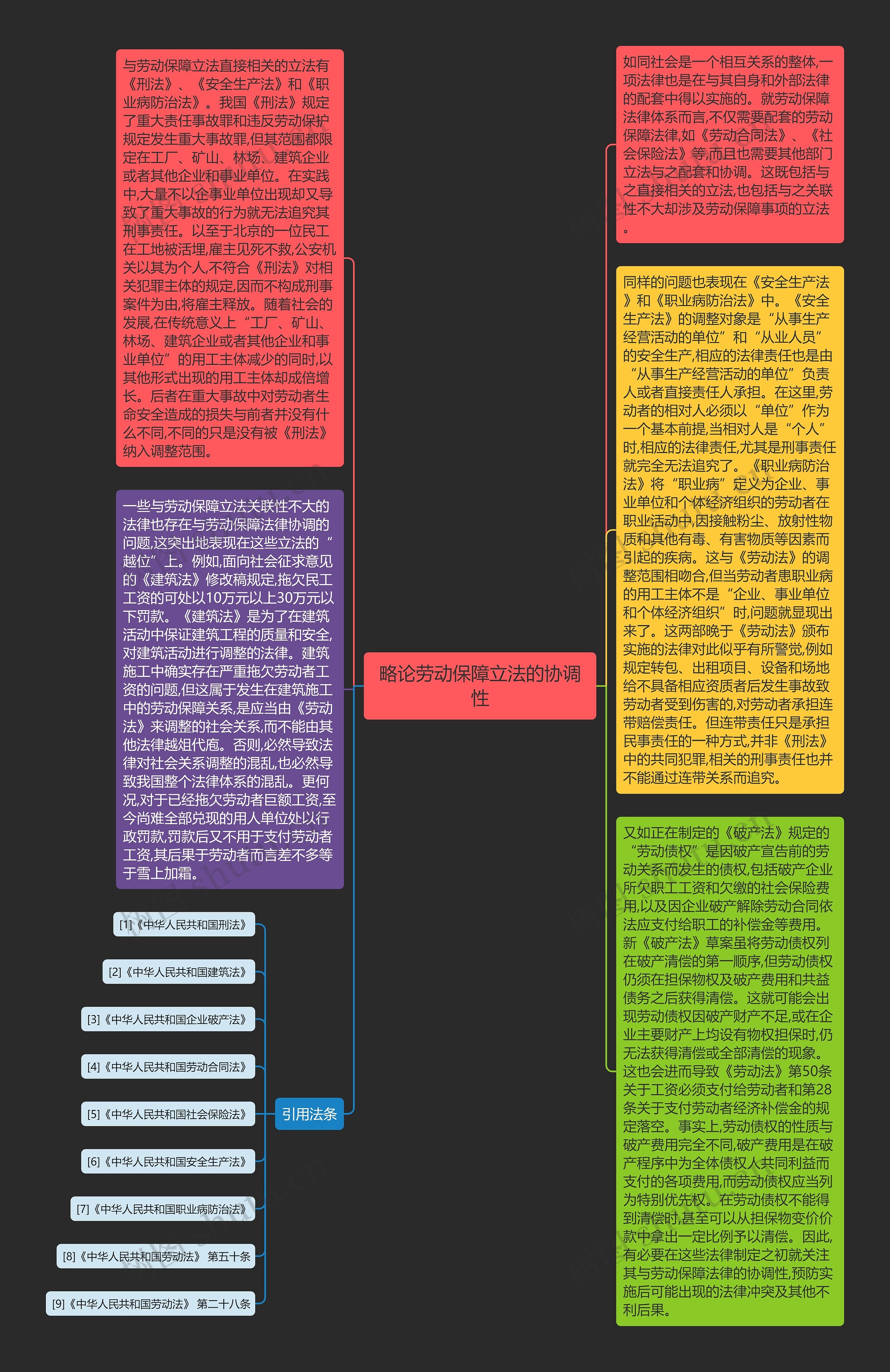

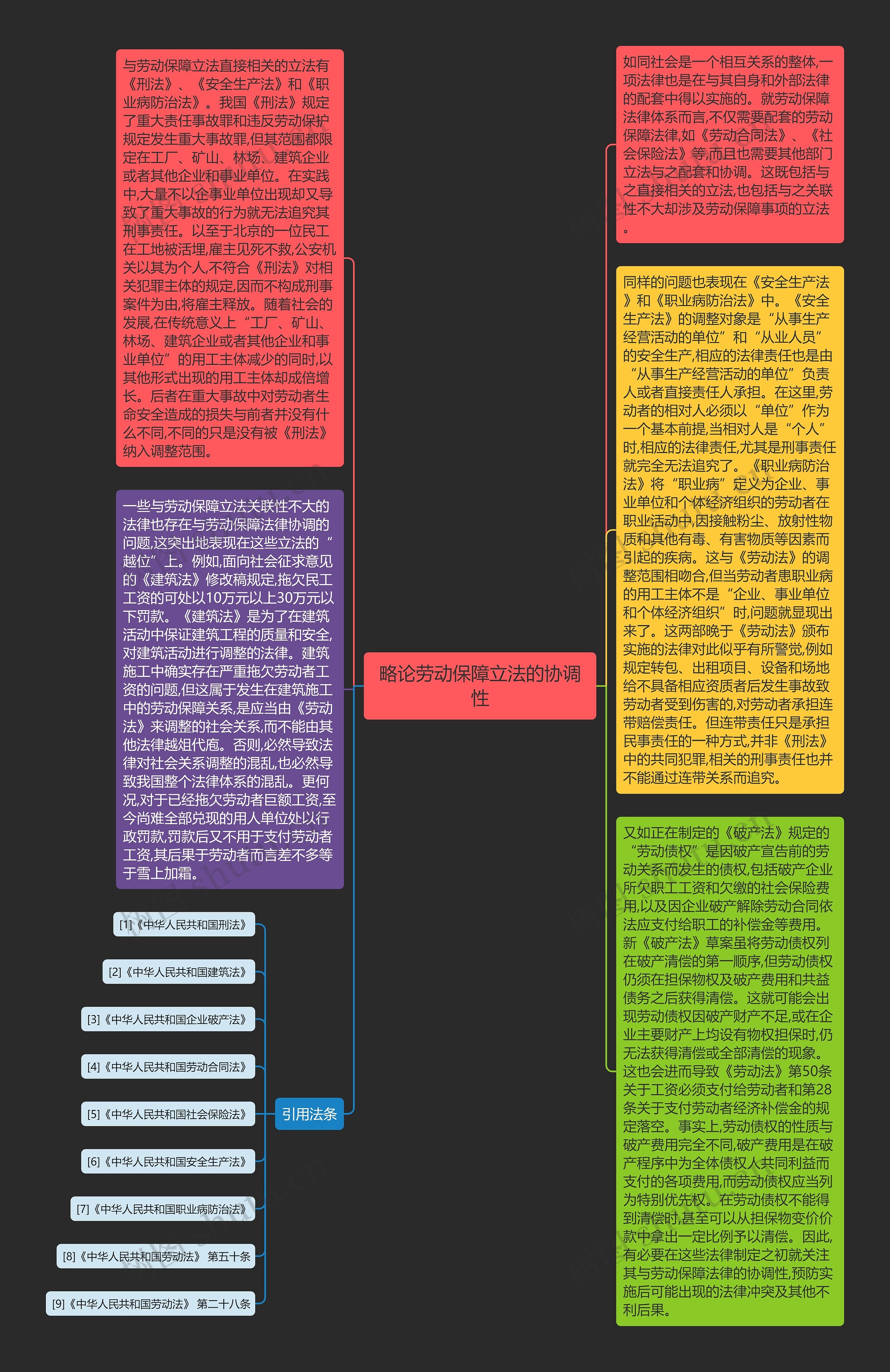

如同社会是一个相互关系的整体,一项法律也是在与其自身和外部法律的配套中得以实施的。就劳动保障法律体系而言,不仅需要配套的劳动保障法律,如《劳动合同法》、《社会保险法》等,而且也需要其他部门立法与之配套和协调。这既包括与之直接相关的立法,也包括与之关联性不大却涉及劳动保障事项的立法。

与劳动保障立法直接相关的立法有《刑法》、《安全生产法》和《职业病防治法》。我国《刑法》规定了重大责任事故罪和违反劳动保护规定发生重大事故罪,但其范围都限定在工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业和事业单位。在实践中,大量不以企事业单位出现却又导致了重大事故的行为就无法追究其刑事责任。以至于北京的一位民工在工地被活埋,雇主见死不救,公安机关以其为个人,不符合《刑法》对相关犯罪主体的规定,因而不构成刑事案件为由,将雇主释放。随着社会的发展,在传统意义上“工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业和事业单位”的用工主体减少的同时,以其他形式出现的用工主体却成倍增长。后者在重大事故中对劳动者生命安全造成的损失与前者并没有什么不同,不同的只是没有被《刑法》纳入调整范围。

同样的问题也表现在《安全生产法》和《职业病防治法》中。《安全生产法》的调整对象是“从事生产经营活动的单位”和“从业人员”的安全生产,相应的法律责任也是由“从事生产经营活动的单位”负责人或者直接责任人承担。在这里,劳动者的相对人必须以“单位”作为一个基本前提,当相对人是“个人”时,相应的法律责任,尤其是刑事责任就完全无法追究了。《职业病防治法》将“职业病”定义为企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。这与《劳动法》的调整范围相吻合,但当劳动者患职业病的用工主体不是“企业、事业单位和个体经济组织”时,问题就显现出来了。这两部晚于《劳动法》颁布实施的法律对此似乎有所警觉,例如规定转包、出租项目、设备和场地给不具备相应资质者后发生事故致劳动者受到伤害的,对劳动者承担连带赔偿责任。但连带责任只是承担民事责任的一种方式,并非《刑法》中的共同犯罪,相关的刑事责任也并不能通过连带关系而追究。

一些与劳动保障立法关联性不大的法律也存在与劳动保障法律协调的问题,这突出地表现在这些立法的“越位”上。例如,面向社会征求意见的《建筑法》修改稿规定,拖欠民工工资的可处以10万元以上30万元以下罚款。《建筑法》是为了在建筑活动中保证建筑工程的质量和安全,对建筑活动进行调整的法律。建筑施工中确实存在严重拖欠劳动者工资的问题,但这属于发生在建筑施工中的劳动保障关系,是应当由《劳动法》来调整的社会关系,而不能由其他法律越俎代庖。否则,必然导致法律对社会关系调整的混乱,也必然导致我国整个法律体系的混乱。更何况,对于已经拖欠劳动者巨额工资,至今尚难全部兑现的用人单位处以行政罚款,罚款后又不用于支付劳动者工资,其后果于劳动者而言差不多等于雪上加霜。

又如正在制定的《破产法》规定的“劳动债权”是因破产宣告前的劳动关系而发生的债权,包括破产企业所欠职工工资和欠缴的社会保险费用,以及因企业破产解除劳动合同依法应支付给职工的补偿金等费用。新《破产法》草案虽将劳动债权列在破产清偿的第一顺序,但劳动债权仍须在担保物权及破产费用和共益债务之后获得清偿。这就可能会出现劳动债权因破产财产不足,或在企业主要财产上均设有物权担保时,仍无法获得清偿或全部清偿的现象。这也会进而导致《劳动法》第50条关于工资必须支付给劳动者和第28条关于支付劳动者经济补偿金的规定落空。事实上,劳动债权的性质与破产费用完全不同,破产费用是在破产程序中为全体债权人共同利益而支付的各项费用,而劳动债权应当列为特别优先权。在劳动债权不能得到清偿时,甚至可以从担保物变价价款中拿出一定比例予以清偿。因此,有必要在这些法律制定之初就关注其与劳动保障法律的协调性,预防实施后可能出现的法律冲突及其他不利后果。