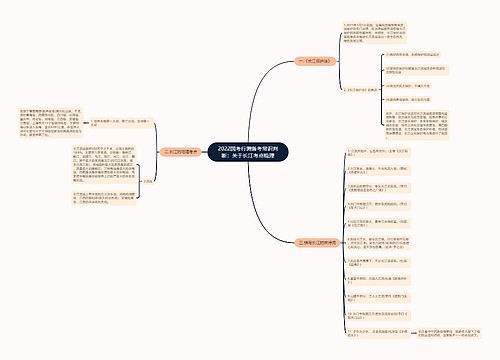

一审法院经审理后,就有关同工同酬的诉讼请求认为,依据《中华人民共和国劳动法》第四十六条、四十七条规定,工资分配应当遵循按劳分配原则,实行同工同酬,某油气销售分公司作为用人单位可以根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。王某没有证据证明自己与其从事相同工作的人员付出等量劳动、取得相同的工作效果而工资报酬不同。故对王某要求补足工资差额的诉讼请求不予支持。该案经二审终审、再审均维持原判。

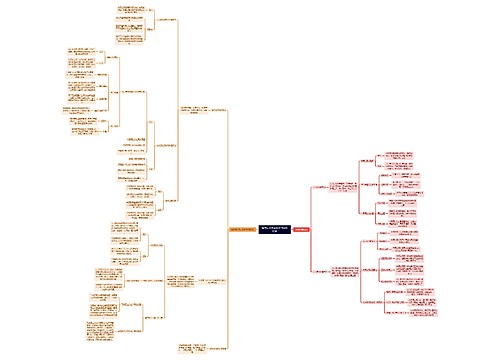

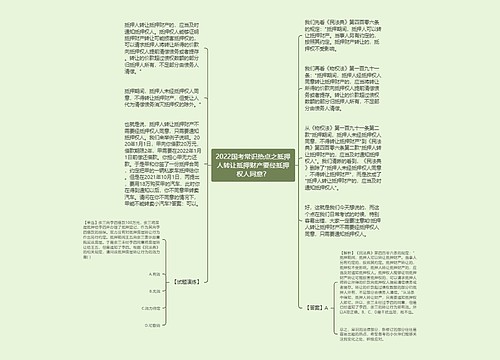

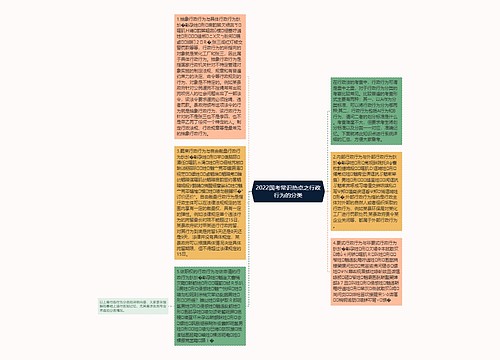

以上案例可见,目前劳动争议仲裁委员会及人民法院对有关涉及同工同酬问题的裁判持谨慎态度。虽然个案表现为区别不同情况作出处理,但主要表现在“确定同工同酬的认定标准,如何处理劳动合同、劳务派遣协议的工资约定与同工同酬原则的关系,以及相关的举证责任分配”这几个焦点问题上。

首先,就确定同工同酬的认定标准问题上,法院基本认同“同工同酬是指用人单位对于从事相同工作、付出等量劳动且取得相同劳动业绩的劳动者,应支付同等的劳动报酬。但立法强调的同工同酬只是相对的同工同酬而非绝对的同工同酬。劳动者存在个体差异,工作能力、水平、经验等不可能相同,因此绝对的同工同酬不公平也不现实。劳务派遣的用工单位可以对不同岗位上的被派遣劳动者的劳动报酬进行细化,确定级别实施区别对待,但也要根据经营状况建立正常的工资调整机制,保障劳动者的合法权益”的观点。

案例一审理时,一审法院法官要求被告方国有企业出具了与李某等7人同岗位的正式工的工资标准,但仍因每个人存在着工作年限、学历水平、职称级别、工作内容等的差异而无法一一类比。相信这一客观情形在每个案件中都存在。因此,《劳动合同法》第六十三条规定“用工单位应当按照同工同酬原则,对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法。”即,用工单位只要在劳动报酬分配办法上做到一视同仁了,就符合“同工同酬”的原则了。但也有用工单位以“劳务派遣工的工资分配办法应由劳务派遣公司制定,非自身职责所在。”的理由予以抗辩。对此,笔者认为,劳务派遣用工不同于劳务外包,用工单位制定对劳务派遣工的劳动报酬分配办法并不针对劳务派遣工个体,也与用工主体责任不矛盾。所以,用人单位是否实行了相同的劳动报酬分配办法应当是确定同工同酬的认定标准。

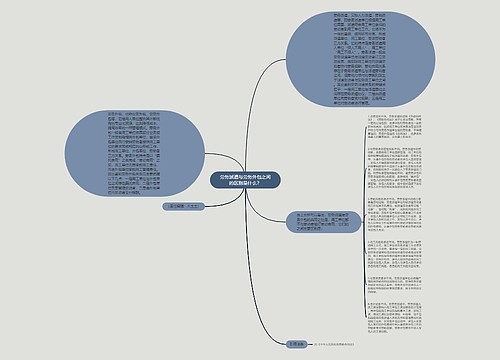

其次,如何处理劳动合同、劳务派遣协议的工资约定与同工同酬原则的关系问题。《劳动合同法》第十一条规定“用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。”同时,《劳动合同法》第六十三条第二款也规定“劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同和与用工单位订立的劳务派遣协议,载明或者约定的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合前款规定。”可见,只有在用人单位与劳动者的劳动合同或集体合同中都没有约定劳动报酬,或约定不明的情况下,才会用同工同酬的原则处理。当然,《劳动合同法》第六十三条第二款明确要求的约定工资不得突破“同工同酬”的底线,属于强行性效力规范,不得被劳动合同和劳务派遣协议所突破。如果突破了,劳动合同、劳务派遣协议载明或者约定的劳动报酬低于同工同酬标准的,是否应属无效条款,能否以同岗位非劳务派遣工的工资标准确定劳务派遣工的工资标准问题值得进一步探讨。

案例一、案例二中法院均以劳动合同约定工资标准作为定案的其中一个依据。既然“约定工资不得突破同工同酬的底线,属于强行性效力规范”,那么必然应当对“约定工资是否突破了同工同酬的底线”进行审查。但在笔者检索的此类案例中鲜有提及的。

再次,在同工同酬案件举证责任分配问题上,根据“谁主张谁举证”的民事诉讼举证规则,往往确定原告方劳动者承担举证责任。实践中,劳动者作为原告对“从事相同工作”比较好举证,而对于“等量的劳动”、“相同的业绩”进行举证几乎是不可能的。《劳动争议调解仲裁法》第六条规定,“发生劳动争议,当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的,用人单位应当提供;用人单位不提供的,应当承担不利后果。”可见,劳动者只须证明与从事相同工作的非劳务派遣工存在劳动报酬差异;继而应由用工单位、派遣公司承担证明被派遣劳动者工资报酬符合同类岗位相同的劳动报酬分配办法的举证责任。用工单位必须说明劳动定额、绩效考核等相关的管理方式,如不能举证证明工资差异属于相同劳动报酬分配办法下的正常合理差异,则应承担证明不能的不利后果。

案例三中的王某即因无法举证“与其从事相同工作的人员付出等量劳动、取得相同的工作效果而工资报酬不同”,而承担了举证不能的不利后果。而对用工单位某油气销售分公司,人民法院认为“作为用人单位可以根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平”,并未要求其承担证明被派遣劳动者工资报酬符合同类岗位相同的劳动报酬分配办法的举证责任。故该案的举证责任分配有失偏颇。

不能忽视的一点是,现如今大量使用劳务派遣工的往往是国有企业,劳务派遣工要求同工同酬的对象实际是企业的固定工。我们知道,虽然国有企业的固定工与企业签订了劳动合同转为合同工,但实践中,因为国有企业用工具有较强的政策因素,使得原固定工与劳务派遣职工的待遇客观上具有较大的差别。固定工的待遇具有政策优惠等因素,较之其他合同工或劳务派遣员工具有较好的福利待遇。而《劳务派遣暂行规定》强调的用工单位应当“向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇“,并未要求完全一样的福利待遇。所以,强调绝对的同工同酬也是不现实的,应允许合理差别的存在。

笔者通过威科先行法律信息库对有关同工同酬案例进行部分区域检索后发现,关于同工同酬的案件多数采用上述三案例的裁判模式,劳动者的同工同酬或补发工资差额等诉请大多被驳回。除了制度设计层面的问题外,员工应加强举证意识,避免因举证不能而败诉;用工单位不仅应依法在“临时性、辅助性、替代性”上合理使用劳务派遣工,还要在薪酬分配制度建设上,避免因人员身份不同而产生不同的待遇标准;劳动争议仲裁委员会和人民法院在审理该类案件时应当科学把握同工同酬的认定标准、合理分配举证责任,保证立法目的的实现,促进社会公平公正。只有如此,才能促进劳务派遣制度真正向正常轨道转变。

U882667602

U882667602

海沙

海沙