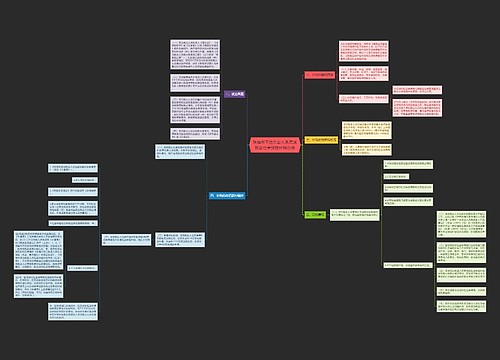

地震灾区百万受灾群众再就业 难在哪里思维导图

谎话最甜

2023-03-03

汶川大地震造成规模巨大的失业人群。再就业,成为灾后重建的当务之急。

树图思维导图提供《地震灾区百万受灾群众再就业 难在哪里》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《地震灾区百万受灾群众再就业 难在哪里》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:db460239ea3bc6ec19877bd82f0d8562

思维导图大纲

相关思维导图模版

职业生涯人物访谈思维导图

U381614141

U381614141树图思维导图提供《职业生涯人物访谈》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《职业生涯人物访谈》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c1f2e2bd2ea229fce3f9797aa82def65

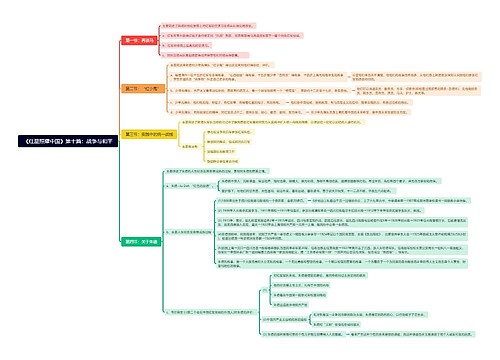

《红星照耀中国》第十篇:战争与和平思维导图

U279940135

U279940135树图思维导图提供《《红星照耀中国》第十篇:战争与和平思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《红星照耀中国》第十篇:战争与和平思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:29aaed1ec06a547207426b6c4dd49c3b

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

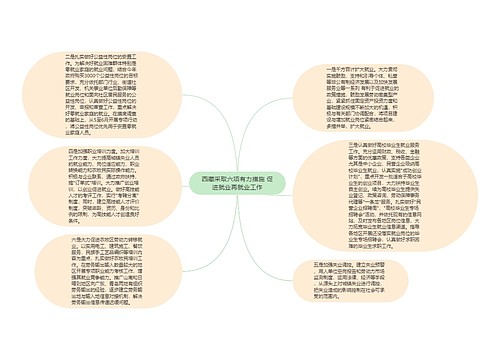

西藏采取六项有力措施 促进就业再就业工作思维导图

2023-03-03 16:49:20

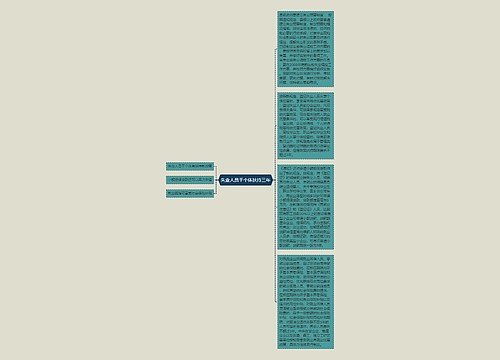

失业人员干个体扶持三年思维导图

2023-03-03 16:49:27

关于进一步做好受理国有企业下岗职工基本生活保障和离退休人员养老金发放举报案件工作的通知思维导图

2023-03-03 16:49:08

关于贯彻国发[2000]8号文件精神切实做好企业离退休人员基本养老金按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知思维导图

2023-03-03 16:49:04

![关于贯彻国发[2000]8号文件精神切实做好企业离退休人员基本养老金按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知 关于贯彻国发[2000]8号文件精神切实做好企业离退休人员基本养老金按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知](https://pic.shutu.cn/shutu/static/2023/03/03/da12b1/da12b11a596f9e208441b37604c90b65.jpeg!w500?v=36867628)

下岗职工的医疗保险问题如何解决?思维导图

2023-03-03 16:48:59

珠海市下岗失业人员灵活就业社会保险补贴办法思维导图

2023-03-03 16:49:34