记者:数目庞大的廉价劳动力是中国竞争的优势之一。从上世纪八十年代就提出农村剩余劳动力占农村总劳动人口的三分之一,有1.5亿农村剩余劳动力需要转移,直到现在还普遍采用这种说法,仿佛大量农村剩余劳动力会取之不尽、用之不竭。但你们的研究改变了这样的传统看法,认为中国劳动力“无限供给”的局面已不复存在,这是基于怎样的分析?

蔡昉:很少有人会想到中国的农业劳动力的剩余数量越来越小了,大家长期认同的还是农村剩余劳动力的无限供给,现在要破除这个神话。目前普遍的说法是中国农村大约有三分之一以上劳动力是剩余的,绝对数大约有1.5亿到2亿。但研究证明这个数字并不准确,目前40岁以下农村剩余劳动力,绝对数量只有5212万,这与剩余比例三分之一以上的说法差距甚大。

在其他国家需要上百年的人口转变,在我国只用了二三十年就完成了。这一方面是经济增长、社会发展比较快的结果,另一方面也是因为我们实行了计划生育政策的结果,使我们得以享受劳动力丰富和储蓄率高的人口红利。但是,这种人口红利来得快,去得也快。尽管我国劳动力基数庞大,但其增长速度在逐年下降,每年仍以正数增长,到2020年以后就成负增长了。

此外,过去我们高估了农业中实际就业人数,低估了农村中非农产业中的实际就业人数,一部分农业劳动力实际已经转移,或者进了乡镇企业,或者进城打工,我们却将这部分算作是剩余。注意到这一点,我们就会发现,农村劳动力不再无穷无尽。

记者:农村剩余劳动力并不像人们想象中那样多,进入一个劳动力市场的新时代,对我国经济社会还会有哪些新的影响?

蔡昉:破除了中国劳动力无限供给这个神话,还会改变一些传统观念和做法,过去很少通过提高农业技术节约劳动力,是因为那时农业剩余劳动力多,土地稀少,不需要节约劳动。但现在实际情况是,我们需要通过农业技术进步节约劳动力,只有提高劳动生产率,才可能再度产生大批可以转移的农业剩余劳动力。按照发达国家的情况,通常农业劳动力占总劳动力的比重要低于5%,有的国家像英国只有2%,高一点的日本也不到6%,而我国仍然有20%—30%。因此,随着劳动生产率提高,农业劳动力还可以大量转移出来。

所以我们的结论不是说中国农村没有劳动力可转移了,而是过去劳动力无限供给的情况会结束,不再是用低工资就可以促使农民进行转移。我们确实到了这么一个转折点,假如还要保持快速的城市化,就意味着要改善农民工的待遇,要在制度上清除各种人为障碍。这也是劳动力市场制度的转折点,要从过去的偏资本转向偏劳动。实际上,农村尚有5212万年龄在40岁以上的剩余劳动力,更好的制度环境可以促进他们的转移。

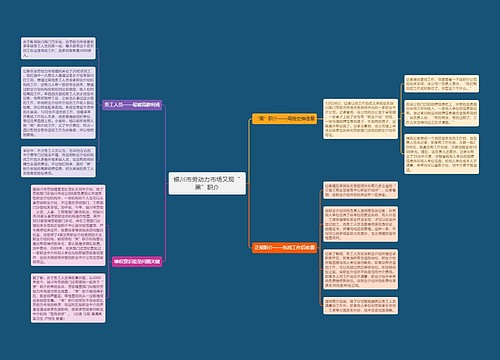

目前,国内劳动力供给高峰即将过去,劳动力市场上将经常出现各种短缺现象,特别是结构性短缺现象。主要表现为地区性短缺;部门性短缺;劳动力技能和年龄结构性短缺;工资趋于上涨;劳动关系和劳动力规制向有利于劳动者变化。

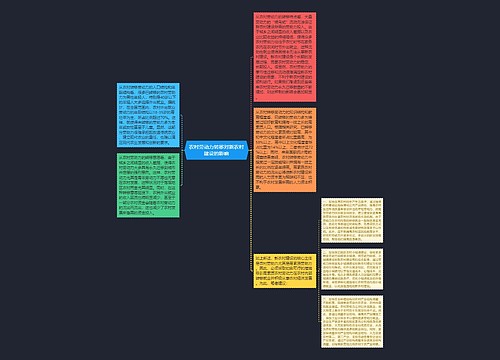

中国的劳动力成本优势能持续多久,取决于我们的政策应对。但在劳动力成本优势消失后,我担心会出现一个比较优势的真空。在绝大多数情况下,一个国家在发展早期都是劳动力丰富、资本稀缺,因此其比较优势集中在劳动力上;后来随着经济发展,人均收入水平逐渐提高,资本开始丰富,劳动力减少,可谓是“先富再老”,于是逐步提升产业结构,发展资本密集型、技术密集型产业顺理成章。但我国不同,人口结构的演变趋势是“未富先老”,老龄化速度很快;劳动力优势丧失的同时,资本优势的积累未必能及时跟上。这是此前其他国家都未曾出现过的情况,我们必须要有积极的应对准备。

记者:劳动力价格上升加上老龄化,是否意味着在或近或远的将来,劳动力资源将难以成为我们可资依赖的优势?

蔡昉:没有这么悲观。因为有庞大的基数,我想即使在2015年以后,我们仍然会在很长时间内保持拥有世界上最大规模的劳动力,以及比目前发达国家还高的劳动年龄人口比例。在数量上至少没有太大问题。而此外我们还有一个优势,就是相对高的人力资本。中国的劳动力素质并非如想象中那般低。可以毫不夸张地说,在同等水平国家乃至整个发展中国家中,我们的劳动力素质都是遥遥领先的。发展经济学发现,中学入学率作为经济增长的一个变量,能够特别显著地促进经济增长。我国20—30岁的农民工中,绝大部分是初中毕业生,也有相当数量的高中毕业生。因此,中国的劳动力比较优势,不只是低工资,更在于相对高的素质。

所以,现在既然数量上逐渐减少,从而劳动力价格上升是大势所趋,那么在劳动力素质上应该有进一步的提升。在相当程度上,外来投资者综合考虑的是劳动力的“性价比”。所以,我们的目光不要只盯着别人会进来什么,更要考虑我们能做什么。发达国家产业不断升级换代,如果生产水平差距太大,那么只能做很低端的东西,丧失先进产业转移的承接机会。我们应该通过教育培训提高劳动者素质,用质量来替代数量。现在该是我国劳动力竞争策略做出调整的时候了。毕竟,数量可以充裕,也可以不足;但质量不同,一旦提高就不会下降,而且不断累积不断提升,有着长久的收益。

U382062580

U382062580

U476844930

U476844930