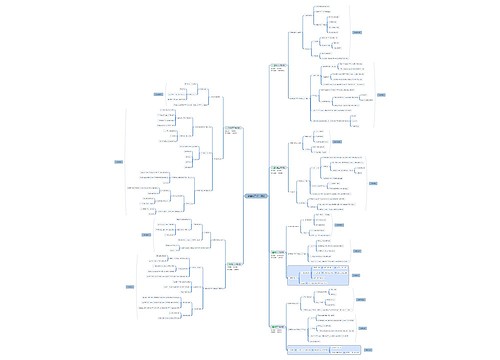

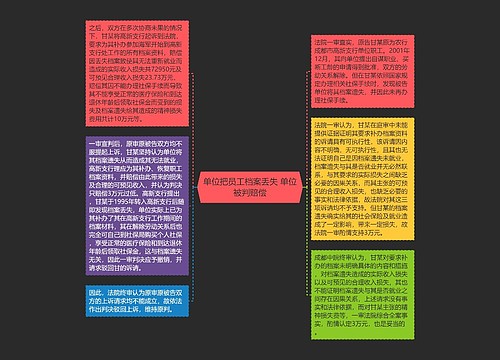

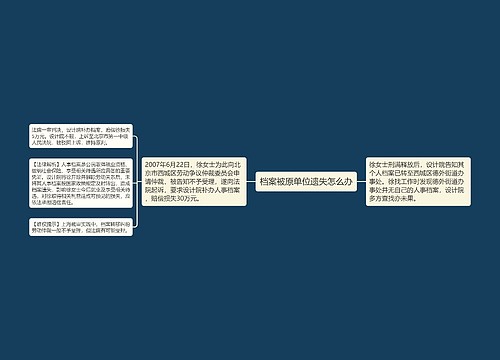

19年不转档案单位赔1.5万元思维导图

篱下浅笙歌

2023-03-03

一职工被单位解除劳动关系后,却始终得不到劳动手册,以致影响再就业——19年不转档案单位赔1.5万元

树图思维导图提供《19年不转档案单位赔1.5万元》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《19年不转档案单位赔1.5万元》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:00c590fc6376e146ad50873b5f126ac1

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1