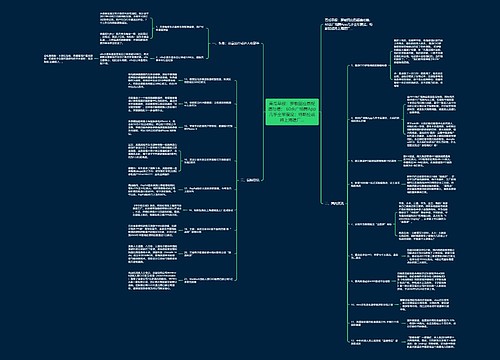

六个“病毒传播因子”,助你打造爆款活动思维导图

失落感

2023-03-02

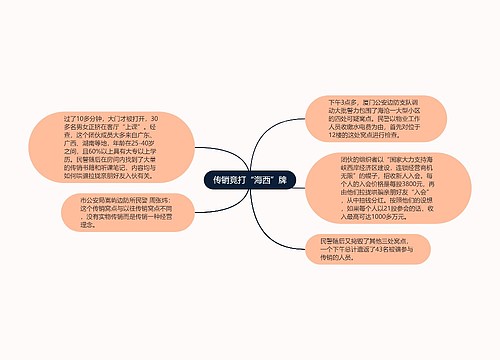

六个“病毒传播因子”,助你打造爆款活动之前我谈了用户留存的事情,很多人做产品运营都知道留住用户比什么都重要,但是我今天我们就来说说同样和用户留存一样重要的病毒传播因子。病毒传播因子是什么?就是当用户在使用一个产品的时候,有什么因素会促成用户主动帮你扩散传播这个活动。

树图思维导图提供《六个“病毒传播因子”,助你打造爆款活动》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《六个“病毒传播因子”,助你打造爆款活动》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:42e860f21b2be438b0d18ea7947b8620

思维导图大纲

相关思维导图模版

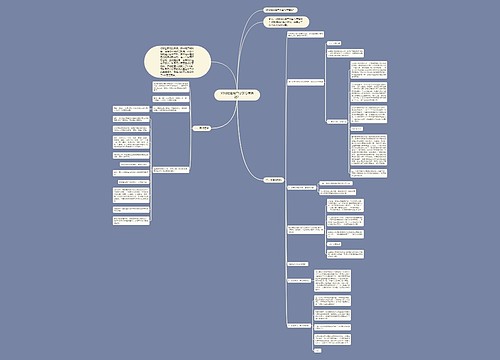

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49

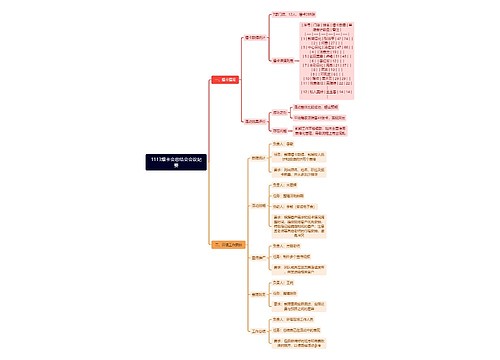

1113爆卡会总结会会议纪要思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1113爆卡会总结会会议纪要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1113爆卡会总结会会议纪要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aaf6c152a765d5821e8e1787f2b3226e