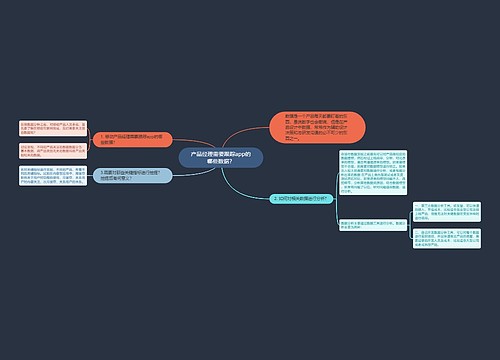

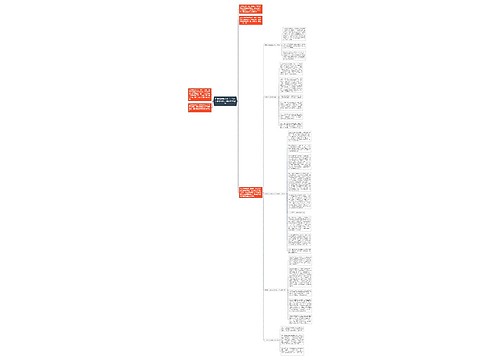

为什么要考虑用户场景?思维导图

我有一颗少女心耶

2023-03-02

这是个特别好的问题,因为我在还是新手的时候对这个问题也很疑惑。用户在哪个场景下用关我屁事啊?我只需要用户用得爽就行了嘛。

树图思维导图提供《为什么要考虑用户场景?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《为什么要考虑用户场景?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c8313a300c4b78d83785af62f5bf06f4

思维导图大纲

相关思维导图模版

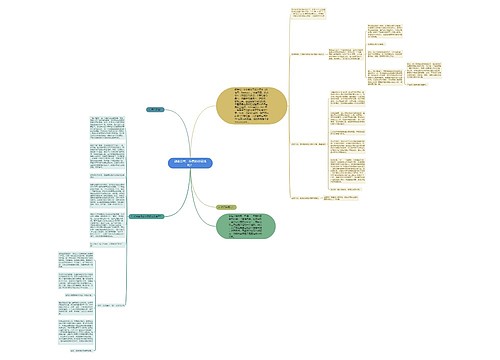

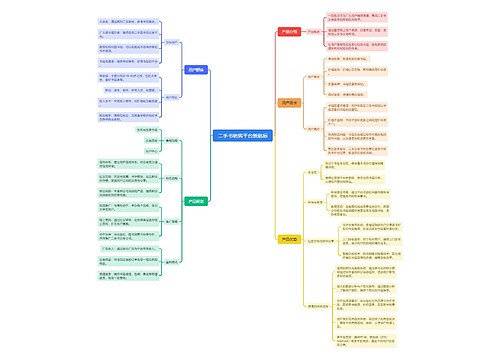

二手书销售平台新航标思维导图

U482683014

U482683014树图思维导图提供《二手书销售平台新航标》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《二手书销售平台新航标》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92403b70afada50cf4fa4f56e0981c9

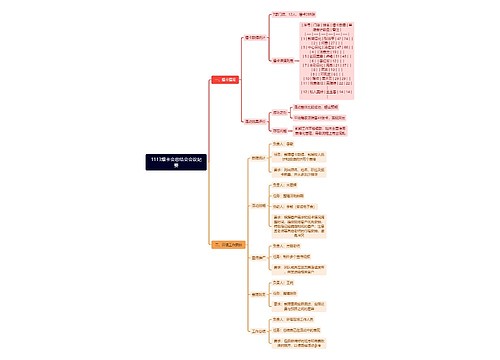

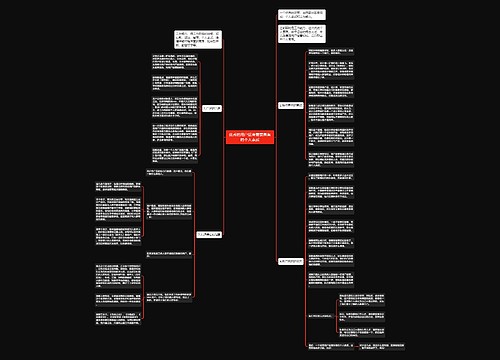

1113爆卡会总结会会议纪要思维导图

U245265618

U245265618树图思维导图提供《1113爆卡会总结会会议纪要》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《1113爆卡会总结会会议纪要》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:aaf6c152a765d5821e8e1787f2b3226e