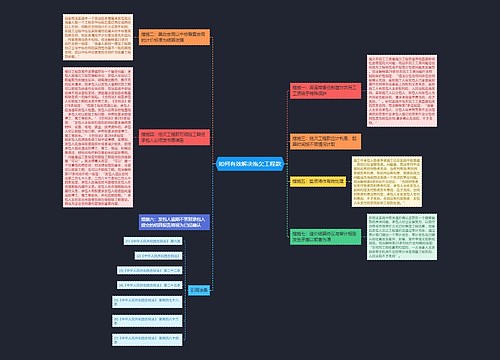

民事诉讼中的证据交换,是指开庭审理之前,双方当事人及其诉讼代理人在指定时间和地点互相交换各自持有的、证明各自诉讼主张的证据,以整理、固定争点和证据的诉讼活动。《证据规定》第三十七条中明确将证据交换作为一项制度加以规定:“经当事人申请,人民法院可以组织当事人在开庭审理前交换证据。人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件,应当组织当事人在答辩期届满后、开庭审理前交换证据。” 可见,证据交换的启动有两种情形:一是由当事人申请,人民法院决定;二是人民法院根据案件具体情况自行确定,其决定权在于法院。

笔者认为,鉴于工程造价鉴定具有资料多、争点多的特点,出于固定证据、明确争点、便于案件审理的目的,人民法院应以组织证据交换为原则。

问题在于,对证据交换的时间应作何要求?《证据规定》第三十八条规定:“人民法院组织当事人交换证据的,交换证据之日举证期限届满。”笔者认为,对上述规定不应作机械理解,在当事人已经提出鉴定申请的情况下,人民法院可以在举证期限届满前,组织双方当事人就鉴定资料进行证据交换。理由如下:

首先,虽然《证据规定》第三十二条规定“被告应当在答辩期届满前提出答辩”,但这仅是一种倡导性规定,强调了答辩人的答辩义务,但没有确立答辩失权制度。在实践中,作为被告的建设单位往往拒不履行这一义务,在此情况下,由于争点不明确,原告的举证缺乏针对性,经常是该提供的证据没有提供,对方不持异议的事实却提供了大量证据。如果证据交换时举证期限已经届满,当事人就无法补充鉴定资料,而这也将直接影响工程造价鉴定的正常进行。

其次,在答辩期限届满后、举证期限届满前对鉴定资料进行首次证据交换,在实践中具有可行性。

最后,在举证期限届满前,组织双方当事人就鉴定资料进行证据交换,可以保证人民法院更有效地行使释明权。

所谓释明权,是指法院为救济当事人在举证和质证过程中存在的能力上的不足或缺陷,通过发问、指导等方式以澄清或落实当事人所主张的某些事实,以引导和协助当事人对案件的主要事实和主要证据进行有效和积极辩论的权利,释明权现已演变为法院对当事人所承担的一种义务。

《证据规定》第三条规定:“人民法院应当向当事人说明举证的要求及法律后果,促使当事人在合理期限内积极、全面、正确、诚实地完成举证.”审判实践中,很多法院都是以送达格式化的举证通知书的形式履行这一义务,对于那些案情复杂、专业化较强的案件的当事人而言,这种原则性的举证指导作用甚微,释明权的行使流于形式。

鉴于工程造价鉴定的复杂性和专业性,为了实现释明权的设立宗旨,笔者认为,人民法院应该在举证期限届满前,在鉴定人的协助下,对双方当事人提供鉴定资料进行具体、详细的指导,使得当事人能够根据鉴定范围和鉴定人的要求有针对性地提供施工资料。而这无疑需要一定的场合,举证期限届满前的证据交换恰恰提供了一个合适的平台。

对于当事人在举证期限届满时才提出鉴定申请的,人民法院可以适当延长举证期限,然后通过上述方式保证当事人能够尽可能完整地提供鉴定资料。