大脑是混沌的,但对关联性的事物非常敏感。一开始记忆这十一钟仿佛无规律的事物很吃力,但是将其分类成水果、穿着、蔬菜。就方便很多。关联不仅能强化记忆和学习,也能加强认知能力。

[诶,这个怎么付钱啊,点击哪个按钮进去],[付了钱怎么确认收货啊],[条款是不是有点问题?],[快递这里能收到货吗,要多久?]

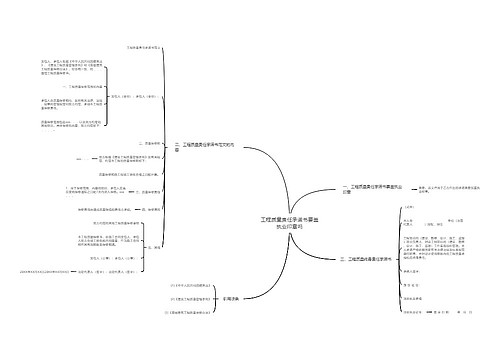

仔细研究就会发现,这些用户的情绪都是疑惑,是未解,互相之间是有迹可循可关联的。关联是抽象的基础,因为只有事物之间有关联,才能从更高层次解释。

从更高一层的抽象看,20%的立即购买的用户,情绪是冲动、非理性或狂热等等,20%的不购买用户,情绪是理性、冷静或者排斥。60%的中间用户,则是疑惑、担忧或者犹豫。

虽然用户心智不相同,作出的反应不同,但在购买商品这事上,都有情绪的外在体现。这就给了我们抽象的基础。

关联是找出事物之间的规律,并且归类。它和抽象的区别是,抽象是上下结构的总结,关联

将情绪分类和关联完成,则抽象具有了边界性。假如我们很难把一个知识点抽象,那么考虑从关联入手,找出事物之间的联系。这是一种快速抽象的方法。

在运营体系中,用户的行为、用户的心理、用户的逻辑等,都是有普适性的。可以作为抽象和关联的基础去思考。

关联也可以拓展抽象的边界,发散思维。比如我们有冲动、理性、疑惑的情绪。那么用户会不会有贪婪的情绪?当然可能,比如商品的优惠,商品的促销等,都有可能将60%的一部分转化到冲动。这是关联的另外一种用法。

抽象和关联都是一体的,是好基友。简而言之,你想掌握运营的知识理论,先看一下碎片的知识互相之间有没有联系、共通或者规律,然后尝试更高一层去总结它们。

上面的例子,可以粗略的理解为归纳,也就是许多个例总结成原理,我们从最开始的例子,演变成了一个结构化的知识。接下来做的则是演绎。

麻雀会飞,大雁会飞,海鸥会飞,它们都是鸟,所以鸟都飞。这是归纳。

鸟都会飞,因为麻雀、大雁、海鸥都是鸟,所以它们会飞,这是演绎。

当然我没有能力讲哲学,我这里的演绎是简化版的演绎。也就是你需要将抽象和关联的知识体系运用到实际中。

你有了理论,或者学会了粗浅的理论,其实并没有多大用处,你还不会应用,发挥不出知识的价值。老祖宗教我们举一反三就是这个道理。

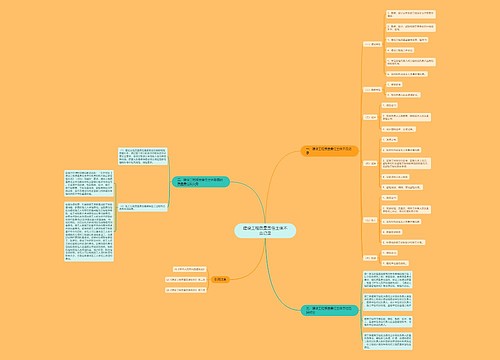

再来重复一遍理论:用户购买一样商品,20%会下定决心购买,20%不拖泥带水的关闭页面离开,60%处在犹豫的中间态。

[用户下载一款APP,是不是也按照20%,60%,20%区分?]

[用户投资理财,是不是也按照20%,60%,20%区分?]

多联系工作中的场景,你就会发现体系的影子。比如用户投资理财,20%愿意购买的肯定有贪婪、述求、期望等情绪。犹豫购买的用户,绝对会有安全性,合理性的疑虑。不购买,要么是太保守、要么是看不上。这个和商品的购买,逻辑是共通的。那么作为运营策划,你怎么去打消用户的疑虑?页面设计考虑了这些点吗?怎么能转化过多用户去购买?

随着应用的纯熟,自己的知识体系会愈发强大。好的理论都应该不断被使用。同样看一堆书本,学霸能考100分,普通人也就70分。是学霸发明了这些书本的知识定理?没有,他们只是会运用。

运营的知识也是这个道理,而且更难,因为没有书籍能真正透彻说明白运营,所以运营才是重实战重经验的一个工作。好运营不是工作了多少年看了多少书,而是在某个时刻,想起来应该用什么知识。

我强调演绎,就是将理论知识放到更广阔更实际的场景。

一是纵向观察,自己归纳出的运营体系是否正确,是否还能深入挖掘或者修正。

二是横向观察,去学习,看其他产品怎么应用的,其它产品怎么设计,书本上的知识我怎么消化成自己然后去用它,我能学到什么?

我们可以将学习想成一个输入和输出系统,演绎就是不断的输入,将现实遇到的问题放到自己的知识体系中,最后不断将案例检验。

经验决定了知识体系深度的下限,上限是由应用技巧和学习决定的。

抽象、关联和演绎是三位一体的技巧,我不敢说它有多少强大,但对知识的学习相信还是会有帮助的。如果说还有比此更优秀的技巧,那就是不断学习的心吧。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646