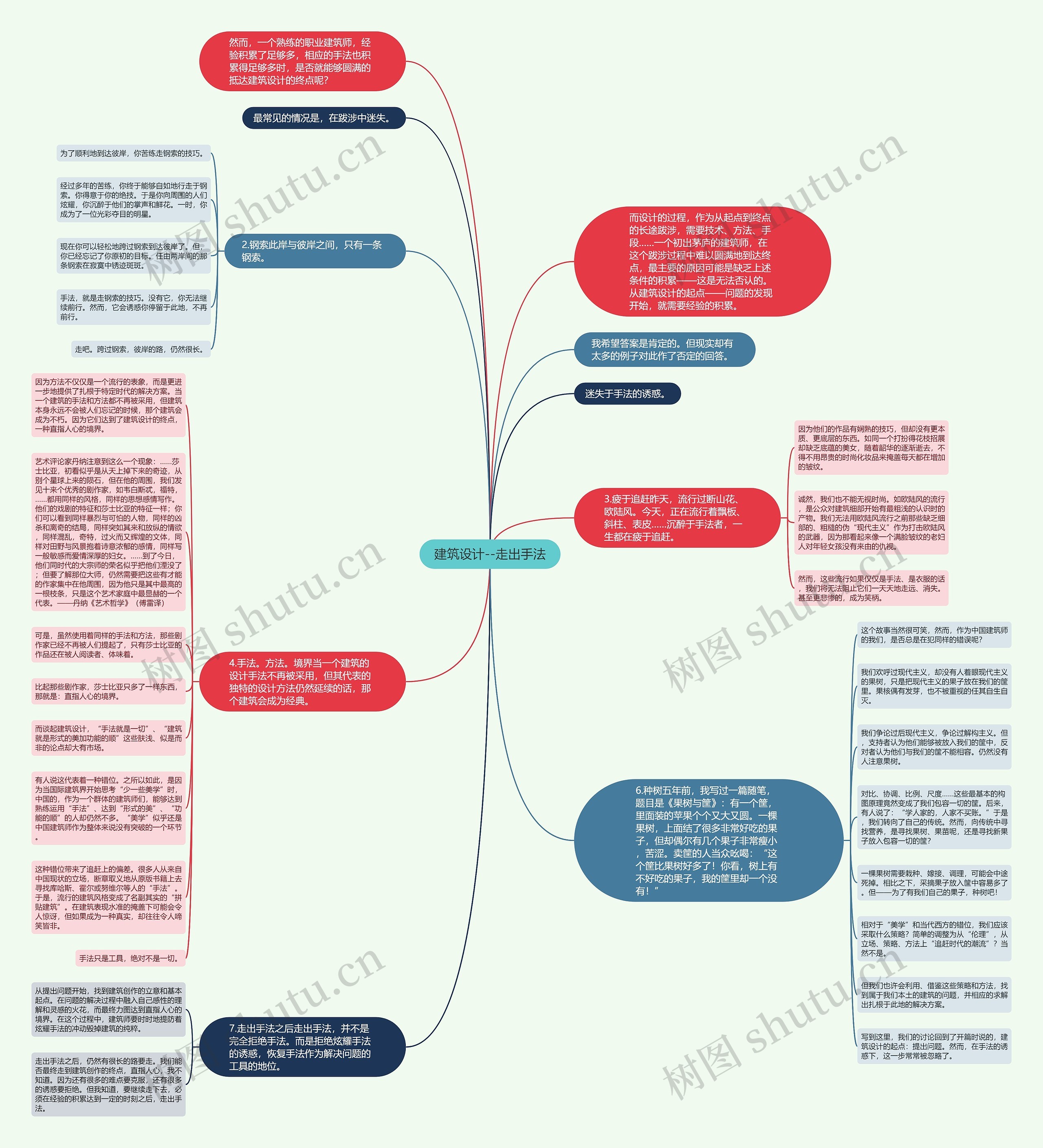

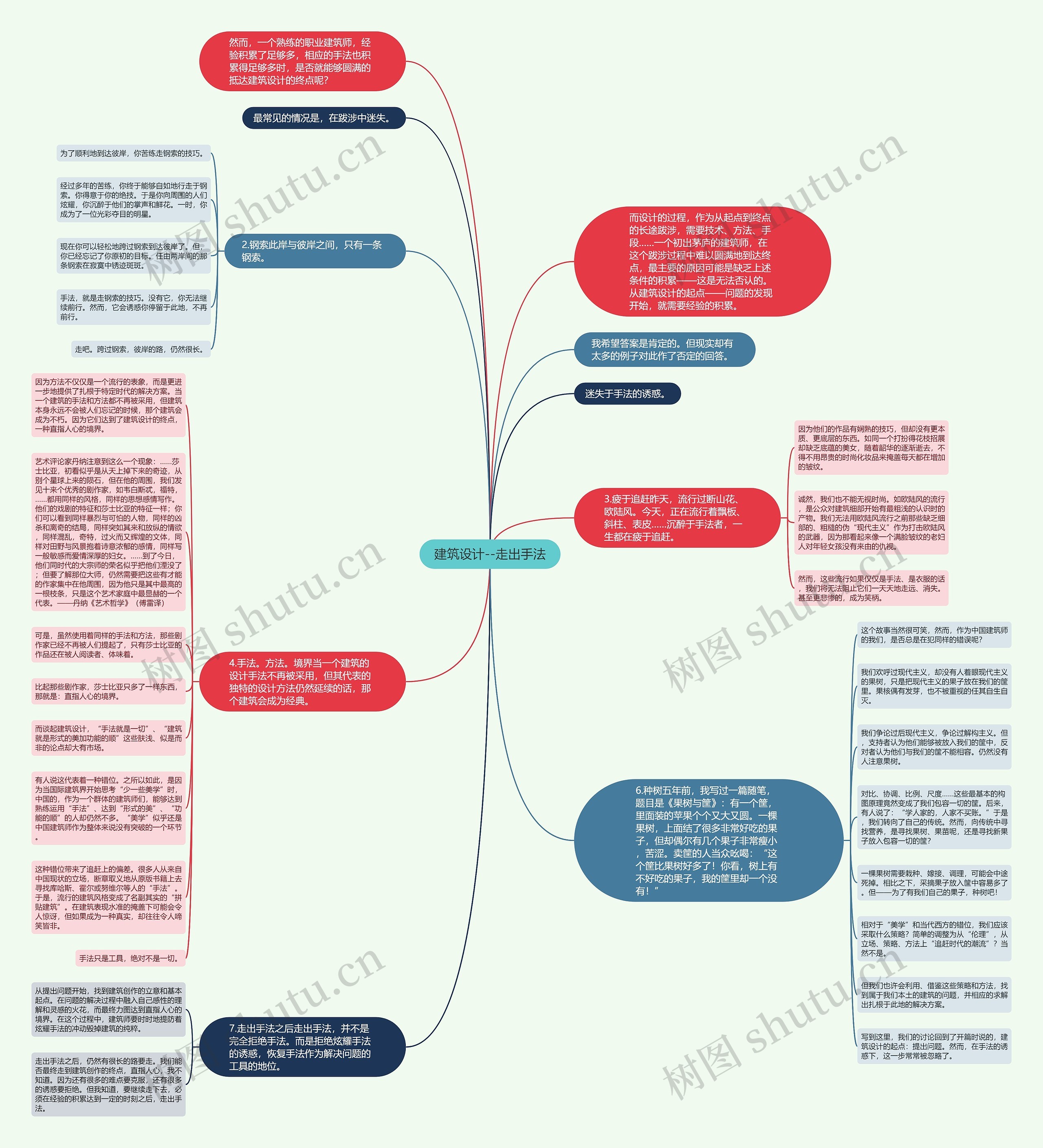

因为方法不仅仅是一个流行的表象,而是更进一步地提供了扎根于特定时代的解决方案。当一个建筑的手法和方法都不再被采用,但建筑本身永远不会被人们忘记的时候,那个建筑会成为不朽。因为它们达到了建筑设计的终点,一种直指人心的境界。

艺术评论家丹纳注意到这么一个现象:……莎士比亚,初看似乎是从天上掉下来的奇迹,从别个星球上来的陨石,但在他的周围,我们发见十来个优秀的剧作家,如韦白斯忒,福特,……都用同样的风格,同样的思想感情写作。他们的戏剧的特征和莎士比亚的特征一样;你们可以看到同样暴烈与可怕的人物,同样的凶杀和离奇的结局,同样突如其来和放纵的情欲,同样混乱,奇特,过火而又辉煌的文体,同样对田野与风景抱着诗意浓郁的感情,同样写一般敏感而爱情深厚的妇女。……到了今日,他们同时代的大宗师的荣名似乎把他们湮没了;但要了解那位大师,仍然需要把这些有才能的作家集中在他周围,因为他只是其中最高的一根枝条,只是这个艺术家庭中最显赫的一个代表。——丹纳《艺术哲学》(傅雷译)

可是,虽然使用着同样的手法和方法,那些剧作家已经不再被人们提起了,只有莎士比亚的作品还在被人阅读者、体味着。

比起那些剧作家,莎士比亚只多了一样东西,那就是:直指人心的境界。

而谈起建筑设计,“手法就是一切”、“建筑就是形式的美加功能的顺”这些肤浅、似是而非的论点却大有市场。

有人说这代表着一种错位。之所以如此,是因为当国际建筑界开始思考“少一些美学”时,中国的,作为一个群体的建筑师们,能够达到熟练运用“手法”、达到“形式的美”、“功能的顺”的人却仍然不多。“美学”似乎还是中国建筑师作为整体来说没有突破的一个环节。

这种错位带来了追赶上的偏差。很多人从来自中国现状的立场,断章取义地从原版书籍上去寻找库哈斯、霍尔或努维尔等人的“手法”。于是,流行的建筑风格变成了名副其实的“拼贴建筑”。在建筑表现水准的掩盖下可能会令人惊讶,但如果成为一种真实,却往往令人啼笑皆非。