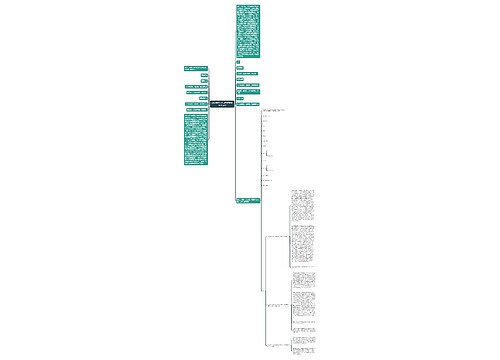

如果厂商Ⅰ进行税务筹划,直接的行为结果必然减少本单位的应纳税额(减少税额),那么使得厂商Ⅰ的投入价格下降,成本费用降低;间接的行为结果是促进了厂商Ⅰ的生产积极性,增加产品的供给量。因此,厂商Ⅰ的供给曲线由原来的SI位置将向右移动到SI'位置,移动的纵向距离为税务筹划的减少税额;而厂商bⅡ没有进行税务筹划,且其他情况也没有发生变化,则厂商bⅡ的供给曲线位置保持不变,此时的总供给曲线会由原来的S位置向右移到S’位置,E’点将成为新的均衡点,均衡价格下降到P’,均衡数量(市场量)增加到Q’。对于厂商bⅡ来说,不仅均衡价格降低了,而且产销量也减少了,其总收益必然减少;对于厂商Ⅰ则不然,由于采取税务筹划策略,它的产销量增加了,尽管市场上均衡价格有所下降,但只要均衡价格大于单位成本(包括税务筹划成本),其总收益必然增加;更何况我们的前提假设是完全竞争市场,厂商Ⅰ的产销量增加不会影响到原来的市场价格,因此厂商Ⅰ和厂商bⅡ总收益的变化额只取决于产销量的变动,会得出上述相同结论。下面给出一个实际的例子加以证明, 假设厂商Ⅰ的供给曲线、厂商bⅡ的供给曲线、社会总供给曲线、社会总需求曲线分别为:SI=-4+10p,SbⅡ=-8+15p,S=-12+25p,D= 68-15p。市场均衡状态时,S=D,即-12+25p=68-15p,求解得出p=2,Q=38;厂商Ⅰ的SI=QⅠ=-4+10×2=16,厂商bⅡ的SbⅡ=QbⅡ=-8+15×2=22。如果厂商Ⅰ进行税务筹划减少应纳税额,其成本将下降,从而加大私人产品供给,使SI移动到 S'Ⅰ,但不会影响社会总需求;再假设该供给曲线为S'Ⅰ= -2+10p,总供给曲线调整为S'= -10+25p,根据均衡条件公式S’=D 则-10+25p = 68-15p 求解得出P’=1.95,Q’=38.75,厂商Ⅰ的S’Ⅰ= Q’Ⅰ= -2+10×1.95=17.5, 厂商bⅡ的S’bⅡ=Q’bⅡ=-8+15×1.95 = 21.25。通过这种调整,并按照新的均衡价格P’=1.95计算,厂商Ⅰ的收益增加额为:17.5×1.95-16×2 =2.125;厂商bⅡ的收益减少额为:22×2-1.95×21.25 =2.5625;如果厂商Ⅰ因税务筹划所发生的成本小于收益的增加额2.125,那么他将获得更多的净收益,那么他将实施纳税筹划。由于我们前提假设是完全竞争市场,市场价格p=2不会因厂商Ⅰ的产销量增加而发生改变,因此厂商Ⅰ的收益增加额为:2×(17.5-16)=3;厂商bⅡ的收益减少额为:2×(22-21.25)=1.5,同样分析方法会得出上述相同结论。三、税务筹划的消费者剩余、生产者剩余分析将上述两个厂商进行整体反应(即把两个厂商的供给曲线合并成一条社会总供给曲线)来研究税务筹划问题能够得出更多的信息,利用消费者剩余和生产者剩余(Consumer Surplus - Producer Surplus)理论加以论证。

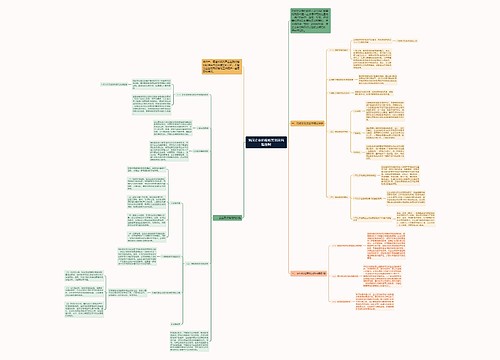

根据市场理论可知,消费者剩余是指买者愿意为一种物品支付的量减去为此实际支付的量,它是衡量买者对物品的评价,从几何图形上看,消费者剩余是需求曲线以下和价格线以上的面积。生产者剩余是指卖者得到的量减去生产成本,它是衡量卖者参与市场的利益,从几何图形上看,生产者剩余是价格线以下和供给曲线以上的面积。现在利用消费者剩余和生产者剩余进行分析,见图2。

若政府未对厂商进行征税,均衡价格为P0,均衡产量为Q0;消费者剩余总额为p0E0a的面积,生产者剩余总额为p0E0b的面积。

若政府对厂商进行征税,单位产品征税金额为mh(p1p4),则有税收时的均衡产量为Q时,消费者剩余为p1ma的面积,与未征税时的消费者剩余总额相比损失了p1p0E0m的面积;征税时的生产者剩余为p4hb,相对于未征税时的生产者剩余总额损失了p0p4hE0的面积;此时由税收引起的市场规模收缩而产生的无谓损失为mhE0,政府的税收收入为p1p4hm。

若政府对厂商征税,厂商采用税务筹划策略,单位产品减少应纳税额为mh-nk,使得厂商投入成本下降,促进生产,产销量增加到Q’。政府征税时,厂商进行税务筹划比未征税时的生产者剩余损失了p0p3kE0;消费者剩余损失了p2p0E0n。因此,在政府对厂商进行征税时,由于厂商进行税务筹划,使得消费者剩余增加了p1p2nm,生产者剩余增加了p3p4hk,同时也减少了税收带来的无谓损失mnkh。可见,纳税企业进行税务筹划对其本身和消费者来说是绝对有利的,也能减少不必要的社会损失(无谓损失),但对政府的税收收入不一定不利,这取决于p2p3kn 和 p1p4hm大小的比较。

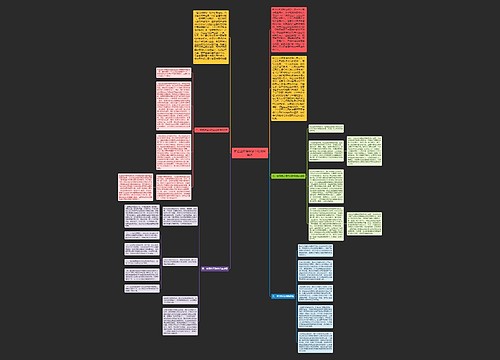

四、税务筹划的博弈分析博弈论(Game Theory)也称对策论,研究的是相互影响的多方主体按照博弈规则进行对策选择的行为,追求的理想境界是帕累托最优的纳什均衡状态,它是信息经济学的重要分析工具。纳税人在一定制度约束条件下进行税务筹划,完全可以借助博弈工具中的完全信息静态博弈对该问题进行分析。一个完整的博弈问题至少由三个基本要素构成:参与人、战略、支付。参与人是博弈过程中的决策主体,是一个独立决策、独立承担后果的组织或者个人,其目的是通过选择行动或者战略以实现自己最大化的支付或者效用水平;战略是指参与人在给定信息集下的行动规则,它是博弈各方可供选择的全部行为或策略的集合;支付是指特定的战略组合下参与人确定的效用水平或者期望效用水平。

在博弈均衡状态下,博弈各方都达到了最优,都会维系这种均衡状态,在没有外在动力的情况下,任何一方都不会破坏这种均衡,从而使之稳定的存在。[4]纳税人之间存在某种利益的争夺关系,一方的行为会影响到其他方,所以可以构成一种博弈关系。为了讨论问题的方便,我们对纳税人之间的博弈做如下假设:有两个纳税人——甲和乙,分别为博弈两方的参与人,双方在各自行动之前都知道对方行动的可能性及其特征,甲和乙的战略组合分别为:(筹划,筹划)、(筹划,不筹划)、(不筹划,筹划)和(不筹划,不筹划)。如果甲和乙都不进行税务筹划,得到收益都为a1,需要缴纳税金都为b1,得到的税后净利都为p1=a1-b1;如果甲和乙都进行税务筹划,因为成本降低使企业竞争能力增强,从而使收益增加到a2(a2>a1),又因税务筹划而使应纳税额降到b2(b2<b1),另外发生筹划成本为c,税后净利将变为p2=a2-b2-c,(鉴于成本—效益原则,p2必然大于p1,否则纳税人将不会进行税务筹划,讨论将没有意义);如果一方进行纳税筹划,另一方不进行纳税筹划,那么筹划的一方将增加收益,并且这种增幅大于双方都筹划的增幅,因为它可以从对方那里争夺部分市场,所以设筹划税务的一方的收益为a3(a3>a2),同理不筹划税务的一方的收益为a4(a4<a1),扣除各自的纳税额后,筹划的一方的税后净利为p3=a3-b2-c,不筹划的一方的税后净利为p4=a4-b1。在这种假设下,我们给出博弈矩阵:

通过对该博弈进行分析,求解纳什均衡。当纳税人甲的行动为“筹划”时,纳税人乙在a2-b2-c和a4-b1两者中选最大的一个净利润来决定采取什么行动,从前面假设可知a2-b2-c等于p2,又因为p2>p1,p1=a1-b1,由假设知a1>a4,从而a1-b1>a4-b1,最终得到a2-b2-c=p2>p1=a1-b1>a4-b1,乙会选取a2-b2-c,即采取相应的“筹划”行动;当纳税人甲的行动为“不筹划”时,纳税人乙在a3-b2-c和a1-b1两者中选最大的一个净利润来决定采取什么行动,从假设可知p2>p1,即a2-b2-c=p2>p1=a1-b1,又因为a3>a2,从而a3-b2-c>a2-b2-c,最终得到a3-b2-c>a2-b2-c=p2>p1=a1-b1,所以乙会选取a3-b2-c,即采取相应的“筹划”行动;同样道理,无论纳税人乙采取什么行动,甲的最优行动也为“筹划”。上述博弈矩阵只有一个纳什均衡解,即(筹划,筹划),而且纳税人进行税务筹划是他的占优战略。如果纳税人是理性的,他必将选择税务筹划来增加他的税后净利。

综上所述,从纳税人的理性角度、供求曲线角度、生产者剩余和消费者剩余角度以及博弈分析角度可以看出,纳税人进行税务筹划是一种必然的选择。参考文献:

[1]肖红叶. 高级微观经济学[M]. 中国金融出版社,2003.

[2]李广舜,伍文中. 企业税务筹划的理论假设、理性选择和实务解析[J]. 辽宁财专学报,2002,(6):7-10.

[3]李嘉明. 企业税务筹划地数理分析[J]. 重庆大学学报,2001,(9):48-54.

[4]张维迎. 博弈论与信息经济学[M]. 上海人民出版社,2001.

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646