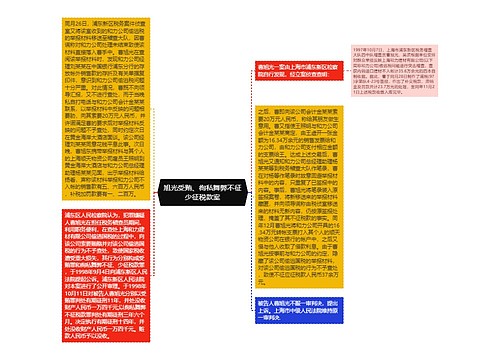

本案争议焦点在于虚开增值税专用发票罪部分姜启祥是否应对第一笔和第四笔中黄青荣、周鹤松未向其请示而虚开增值税专用发票的行为承担单位直接负责的主管人员的刑事责任。围绕这一焦点有三种不同意见。

第一种意见认为被告人姜启祥不仅自己直接请他人,还指使他人虚开增值税专用发票,从而导致该大厦有关人员大量地虚开增值税专用发票,实际上其言行已上升为单位意志,不难看出被告人姜启祥对本单位虚开增值税专用发票的行为是持放任态度的。因此不管黄青荣、周鹤松在虚开增值税专用发票前是否向其请示,被告人姜启祥均应被认为具有间接故意,承担单位直接负责的主管人员的刑事责任。

第二种意见认为被告人姜启祥与黄青荣、周鹤松不具有共同犯罪故意,其在主观上对黄青荣、周鹤松未经请示的犯罪行为至多存在疏忽大意的过失,而过失犯罪须有刑法特别规定方能构成,按刑法规定虚开增值税专用发票罪不存在过失犯罪,而且过失的罪过情形也不能构成共同犯罪。故被告人姜启祥对黄青荣、周鹤松未经请示的犯罪行为不应承担单位直接负责的主管人员的刑事责任。

第三种意见认为第一笔和第四笔情况不同,应区别对待。第一笔中被告人姜启祥曾于1995年8月指使黄青荣请周鹤松虚开增值税专用发票,此后黄青荣于1996年9月至1997年1月又请周鹤松虚开14份增值税专用发票虽未再向上诉人请示,但上诉人对此前的示意从未加以否定、纠正,明显持放任态度,所以不管黄青荣何时何地再为此行为,都在姜启祥的间接犯罪故意范围内,故其应承担相应的刑事责任。第四笔周鹤松虚开增值税专用发票从未向被告人姜启祥请示,姜不存在放任的间接故意因而不构成犯罪。

依一般观念,作为犯罪基础的行为之中有作为和不作为之分,与此相适应,犯罪也可分为作为犯和不作为犯。区分作为犯和不作为犯的评价标准应是一定的法律义务,这种法律义务的内容如果是要求行为人不为,而行为人有所为,则构成作为犯;如果要求行为人应为,而行为人不为,则构成不作为犯。而不作为犯之义务可基于法律规定、行为人职务、业务要求和行为人先前行为等而产生。不作为犯又可分为纯正不作为犯和不纯正不作为犯(又称真正不作为犯和不真正不作为犯)。纯正不作为犯一般指法律上规定以不作为方式作为其犯罪构成要件的犯罪行为,行为人以不作为的方式实施犯罪的情况。不纯正不作为犯则指法律上规定以作为方式作为其犯罪构成要件的犯罪行为,行为人以不作为的方式实施犯罪的情况。

依此理论,笔者将对本案中被告人姜启祥的行为性质进行分析。

首先,本案中被告人姜启祥对第一笔中黄青荣未向其请示而虚开14份增值税专用发票的行为具有间接的故意,对该笔应负刑事责任。虽然依刑法之规定,构成虚开增值税专用发票罪,行为人需有“虚开增值税专用发票”之行为,即为“作为犯罪”,但该罪亦可以不作为形式构成,成立“不纯正之不作为犯”。本案中被告人姜启祥未具体实施虚开增值税专用发票的行为,但被告人姜启祥先前有指使黄青荣虚开增值税专用发票的行为,作为单位领导人,其负有对错误授意及时改变、纠正的责任。也即此时,作为单位领导人,姜启祥负有对先前错误授意及时纠正之义务。依前述理论,该种义务即为因行为人先前行为而生之义务。但事实上被告人却一直未对这一授意予以纠正,未履行应为之义务,放任黄青荣继续从事虚开增值税专用发票行为,使国家税收秩序处于遭受严重损害的危险状态,其客观上实施了“不作为行为”。从主观上分析,此时被告人姜启祥系明知其负有对先前错误授意行为予以纠正之义务,若不及时纠正会产生危害国家税收征管秩序之法律后果,却不予纠正错误授意,放任危害后果发生。可见此时,姜启祥主观上具有放任危害后果发生之间接故意。从主客观要件上分析,对该笔虚开增值税专用发票行为,姜启祥应负刑事责任。

其次,对本案中第四笔虚开增值税专用发票行为,被告人姜启祥不具有放任之故意,对该起不负刑事责任。因为在这笔虚开增值税专用发票行为中,周鹤松从未就虚开增值税专用发票一事向作为单位负责人的姜启祥汇报或请示,而是暗中为之。对姜启祥而言其不仅没有对周虚开增值税专用发票的授意行为,对周之犯罪行为亦一无所知。此种情况下,姜对虚开增值税专用发票的行为,无主观上的认识,更谈不上希望或放任之故意。所以,姜启祥对该笔虚开增值税专用发票的行为不应承担刑事责任。

U633687664

U633687664

U678146910

U678146910