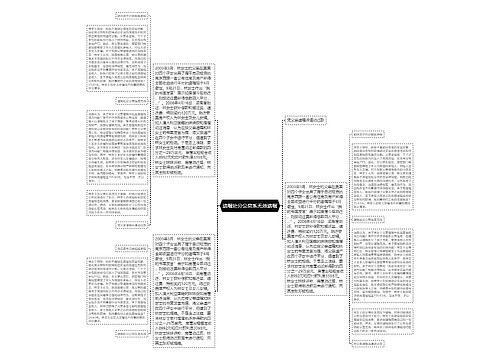

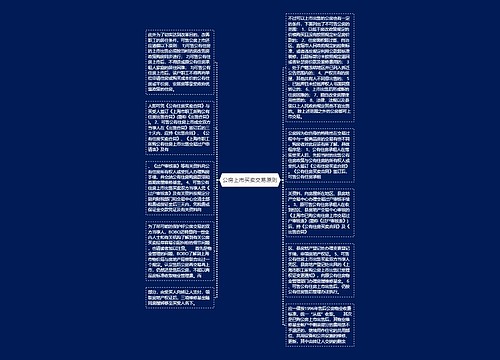

在公共房屋发展中,如何使公屋提供给真正有需求人士,也是香港政府面临的一个挑战。香港政府的总体房屋政策定位是,政府基于社会发展和社会公平而介入,满足那些市场不能为其提供基本住房的低收入人群的住房需要,中高等收入人群的住房需要,由市场供应。政府在房屋市场扮演的补漏者角色,决定了其必须建立一套有效的机制,筛选出有真正住屋需要的家庭作为资助对象,其实现途径就是:准入机制与退出机制。

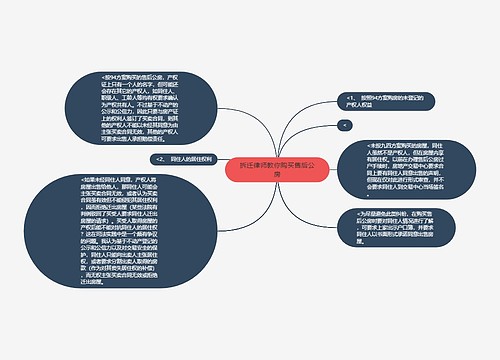

2?因体恤理由而需要房屋安置者。体恤安置个案由社会福利署署长推荐。此等个案的申请人一般都有个别困难,诸如严重疾病、弱能或社会问题;?

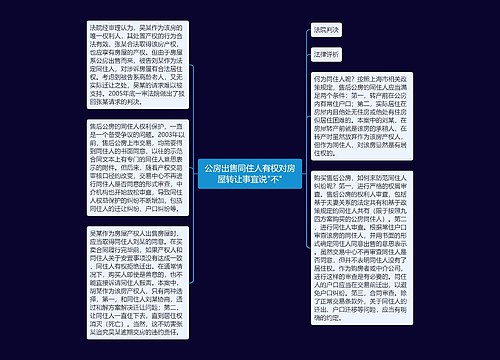

这类家庭是入住公屋数量最多的家庭,他们需要在公屋轮候册上登记,并要接受家庭收入和资产审查;房委会每年检讨轮候册收入及资产限额,以确保限额配合当前的经济和社会状况,并确保真正有需要的人才符合资格申请公屋。若住户虚报资料,房屋委员会可终止其租约,并可根据法律规定予以检控。香港房屋条例规定,任何人士如故意向房屋委员会虚报资料,即属违法,一经定罪,可判罚款20000港元及监禁6个月。

早期对于租住公屋的住户,并没有设定受资助者经济状况改善之后,是否要迁出公屋。自70年代中期开始,香港经济高速增长,居民收入普遍增加。许多公屋租户家庭经济状况得到明显改善,有些公屋住户甚至拥有私人住宅物业。不加区别地继续对那些经济状况已经大大改善的家庭提供公屋,对那些等候在公屋轮候册上和租住私人住宅的家庭来说,有失公平。

1987年4月起,房委会开始实施公屋租户资助政策,目的是减低对经济能力较佳的住户的资助,确保房屋资助能给予真正有需要的人。根据该政策,在公屋居住满十年的租户,须两年一次申报家庭收入。不申报收入或家庭收入超逾所定限额的租户须缴付额外租金。1996年6月进一步实施维护公屋资源合理分配政策,收入和净资产值超逾所定上限或不申报收入和净资产的租户,须缴交市值租金并于一年内迁出所住的公屋单位。

自从公屋租户资助政策和维护公屋资源合理分配政策实施以来,房屋署已成功收回约3.4万个公屋单位,重新编配给有需要的人士入住。同时,现有约1.6万个公屋住户需缴交额外租金,数额每年约达1.7亿港元。2004年2月,房屋署成立特遣队,专责调查滥用公屋单位的富户,2004年共约八百多间公屋单位被收回,分别属于被非法使用、丢空或转租的单位。

纵观那些政府直接提供公共房屋,但却没有取得预期效果的国家和地区,其问题主要在于政策定位失当、监控机制失灵、分配机制错位、财政压力、居住整体质素差而导致公共房屋社区标签化等。香港公屋计划之所以能够持续大规模发展,正是在不断克服这些难题的基础上取得的,为内地廉租房计划提供了很好的借鉴。

首先,香港公屋计划半个多世纪的成功发展,有赖于专门机构长期有效的执行政府房屋政策,通过多种途径为不断增加的庞大公屋单位提供资金及专业有效的运营和管理服务。

其次,香港政府为公屋的兴建和发展提供了坚强的后盾。政府不仅从土地政策和资金安排上提供大力支持,而且将公屋纳入到整体的城市规划和地政政策中去,使香港房委会能够有效率地以较低的成本大规模提供公屋,并避免公屋成为孤立和标签化的社区。

第四、房委会在政府总体房屋政策框架下,通过不断改进、完善公屋住户准入退出机制,促进有限的公屋单位得到公平合理分配,为有真正住屋需要的人提供房屋,保证了公屋住户具有一定的流动性和公屋计划的持续性。

(作者:王坤 王泽森,分别为香港城市大学经济及金融系研究员、副教授)

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646