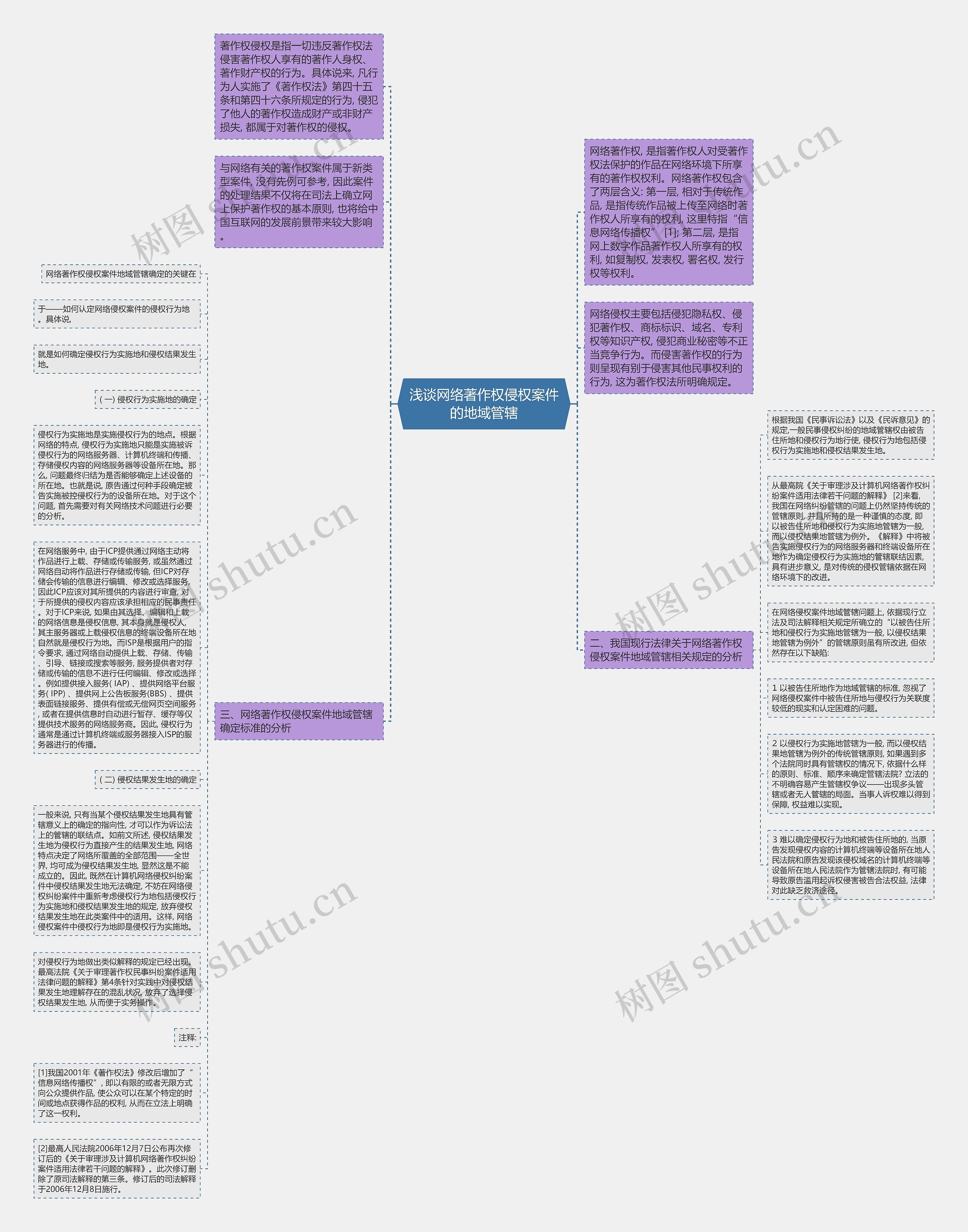

侵权行为实施地是实施侵权行为的地点。根据网络的特点, 侵权行为实施地只能是实施被诉侵权行为的网络服务器、计算机终端和传播、存储侵权内容的网络服务器等设备所在地。那么, 问题最终归结为是否能够确定上述设备的所在地。也就是说, 原告通过何种手段确定被告实施被控侵权行为的设备所在地。对于这个问题, 首先需要对有关网络技术问题进行必要的分析。

在网络服务中, 由于ICP提供通过网络主动将作品进行上载、存储或传输服务, 或虽然通过网络自动将作品进行存储或传输, 但ICP对存储会传输的信息进行编辑、修改或选择服务, 因此ICP应该对其所提供的内容进行审查, 对于所提供的侵权内容应该承担相应的民事责任。对于ICP来说, 如果由其选择、编辑和上载的网络信息是侵权信息, 其本身就是侵权人, 其主服务器或上载侵权信息的终端设备所在地自然就是侵权行为地。而ISP是根据用户的指令要求, 通过网络自动提供上载、存储、传输、引导、链接或搜索等服务, 服务提供者对存储或传输的信息不进行任何编辑、修改或选择。例如提供接入服务( IAP) 、提供网络平台服务( IPP) 、提供网上公告板服务(BBS) 、提供表面链接服务、提供有偿或无偿网页空间服务, 或者在提供信息时自动进行暂存、缓存等仅提供技术服务的网络服务商。因此, 侵权行为通常是通过计算机终端或服务器接入ISP的服务器进行的传播。

一般来说, 只有当某个侵权结果发生地具有管辖意义上的确定的指向性, 才可以作为诉讼法上的管辖的联结点。如前文所述, 侵权结果发生地为侵权行为直接产生的结果发生地, 网络特点决定了网络所覆盖的全部范围——全世界, 均可成为侵权结果发生地, 显然这是不能成立的。因此, 既然在计算机网络侵权纠纷案件中侵权结果发生地无法确定, 不妨在网络侵权纠纷案件中重新考虑侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地的规定, 放弃侵权结果发生地在此类案件中的适用。这样, 网络侵权案件中侵权行为地即是侵权行为实施地。

对侵权行为地做出类似解释的规定已经出现。最高法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律问题的解释》第4条针对实践中对侵权结果发生地理解存在的混乱状况, 放弃了选择侵权结果发生地, 从而便于实务操作。

[1]我国2001年《著作权法》修改后增加了“信息网络传播权”, 即以有限的或者无限方式向公众提供作品, 使公众可以在某个特定的时间或地点获得作品的权利, 从而在立法上明确了这一权利。

[2]最高人民法院2006年12月7日公布再次修订后的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》。此次修订删除了原司法解释的第三条。修订后的司法解释于2006年12月8日施行。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646