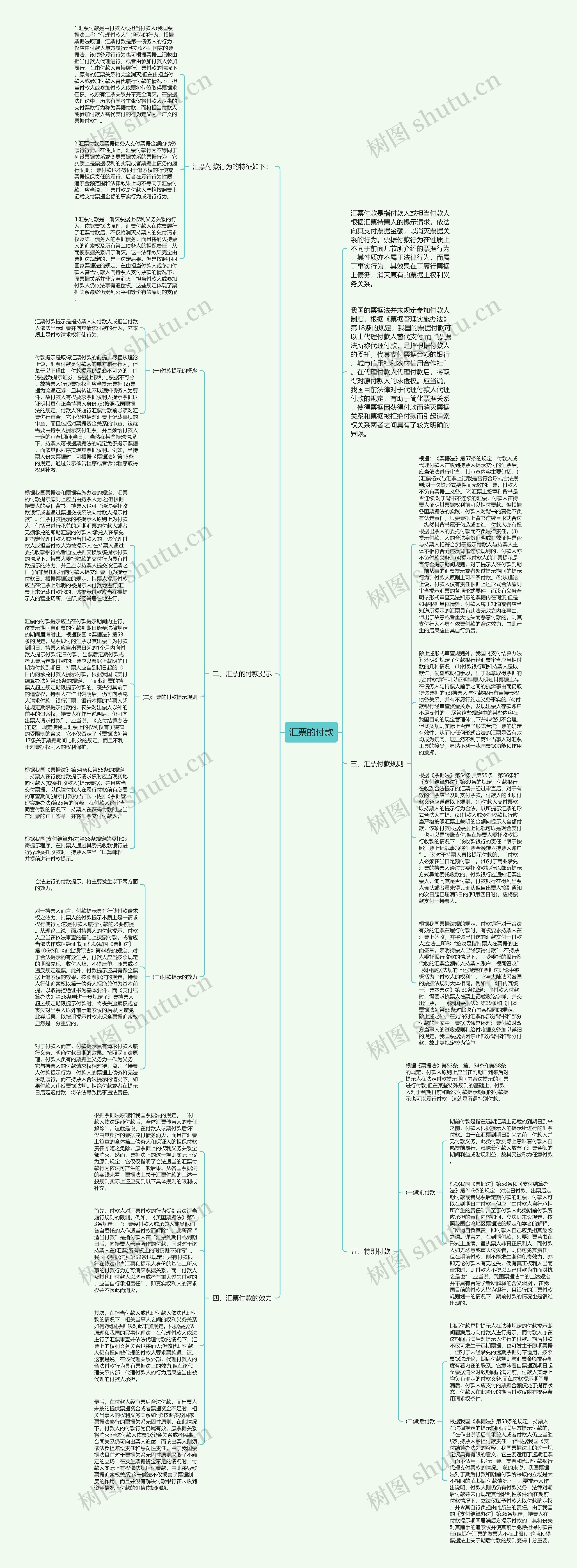

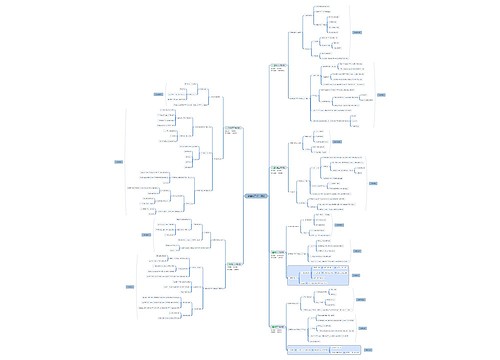

汇票的付款思维导图

茶饭无心

2023-02-25

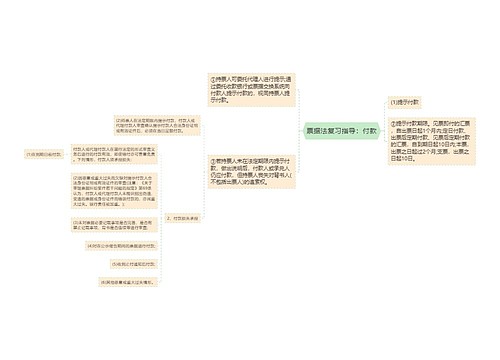

付款

汇票

提示

票据

规定

票据法

行为

我国

根据

关系

票据法

汇票

付款

一、汇票付款的概念与特征

树图思维导图提供《汇票的付款》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《汇票的付款》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8e99d9b9601fb98d0082bd2c6ecbb1d1

思维导图大纲

相关思维导图模版

汇票的付款思维导图模板大纲

汇票付款是指付款人或担当付款人根据汇票持票人的提示请求,依法向其支付票据金额,以消灭票据关系的行为。票据付款行为在性质上不同于前面几节所介绍的票据行为,其性质亦不属于法律行为,而属于事实行为,其效果在于履行票据上债务,消灭原有的票据上权利义务关系。

汇票付款行为的特征如下:

1.汇票付款是由付款人或担当付款人(我国票据法上称“代理付款人”)所为的行为。根据票据法原理,汇票付款是第一债务人的行为,仅应由付款人单方履行;但按照不同国家的票据法,该债务履行行为也可根据票据上记载由担当付款人代理进行,或者由参加付款人参加履行。在由付款人直接履行汇票付款的情况下,原有的汇票关系将完全消灭;但在由担当付款人或参加付款人替代履行付款的情况下,担当付款人或参加付款人依票将代位取得票据求偿权,故原有汇票关系并不完全消灭。在票据法理论中,历来有学者主张仅将付款人从事的支付票款行为称为票据付款,而将担当付款人或参加付款人替代支付的行为定义为“广义的票据付款”。

2.汇票付款是票据债务人支付票据金额的债务履行行为。在性质上,汇票付款行为不等同于创设票据关系或变更票据关系的票据行为,它实质上是票据权利的实现或者票据上债务的履行;同时汇票付款也不等同于追索权的行使或票据担保责任的履行,后者在履行行为性质、追索金额范围和法律效果上均不等同于汇票付款。应当说,汇票付款是付款人严格按照票上记载支付票据金额的事实行为或履行行为。

3.汇票付款是一消灭票据上权利义务关系的行为。依据票据法原理,汇票付款人在依票履行了汇票付款后,不仅将消灭持票人的兑付请求权及第一债务人的票据债务,而且将消灭持票人的追索权及所有第二债务人的担保责任,从而便票据关系归于消灭。这一法律效果完全由票据法规定的,是一法定后果。但是按照不同国家票据法的规定,在由担当付款人或参加付款人替代付款人向持票人支付票款的情况下,原票据关系并非完全消灭,担当付款人或参加付款人仍依法享有追偿权。这些规定体现了票据关系最终仍受到公平和等价有偿原则的支配。

我国的票据法并未规定参加付款人制度,根据《票据管理实施办法》第18条的规定,我国的票据付款可以由代理付款人替代支付;而“票据法所称代理付款,是指根据付款人的委托,代其支付票据金额的银行、城市信用社和农村信用合作社”。在代理付款人代理付款后,将取得对原付款人的求偿权。应当说,我国目前法律对于代理付款人代理付款的规定,有助于简化票据关系,使得票据因获得付款而消灭票据关系和票据被拒绝付款而引起追索权关系两者之间具有了较为明确的界限。

二、汇票的付款提示

(一)付款提示的概念

汇票付款提示是指持票人向付款人或担当付款人依法出示汇票并向其请求付款的行为,它本质上是付款请求权行使行为。

付款提示是取得汇票付款的前提。尽管从理论上说,汇票付款是付款人的单方履行行为,但基于以下理由,付款提示仍是必不可免的:(1)票据为提示证券,票据上权利与票据不可分,故持票人行使票据权利应当提示票据;(2)票据为流通证券,且其转让不以通知债务人为要件,故付款人有权要求票据权利人提示票据以证明其具有正当持票人身份;(3)按照我国票据法的规定,付款人在履行汇票付款前必须对汇票进行审查,它不仅包括对汇票上记载事项的审查,而且包括对票据资金关系的审查,这就需要由持票人提示交付汇票,并且须给付款人一定的审查期间(当日)。当然在某些特殊情况下,持票人可根据票据法的规定免予提示票据,而依其他程序实现其票据权利。例如,当持票人丧失票据时,可根据《票据法》第15条的规定,通过公示催告程序或者诉讼程序取得权利补救。

(二)汇票的付款提示规则

根据我国票据法和票据实施办法的规定,汇票的付款提示原则上应当由持票人为之;但根据持票人的委任背书,持票人也可“通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款”。汇票付款提示的被提示人原则上为付款人,包括已进行承兑的远期汇票的付款人或者无须承兑的即期汇票的付款人;承兑人在承兑时指定代理付款人或担当付款人的,该代理付款人或担当付款人为被提示人;在持票人通过委托收款银行或者通过票据交换系统提示付款的情况下,持票人委托收款的交付行为具有付款提示的效力,并且应以持票人提交该汇票之日 (而非受托银行向付款人提交汇票日)为提示付款日。根据票据法的规定,持票人提示付款应当在汇票上载明的被提示人付款地进行;汇票上未记载付款地的,该提示付款应当在被提示人的营业场所、住所或经常居住地进行。

汇票的付款提示应当在付款提示期间内进行,该提示期间自汇票的付款到期日始至法律规定的期间届满时止。根据我国《票据法》第53条的规定,见票即付的汇票以其出票日为付款到期日,持票人应自出票日起的1个月内向付款人提示付款;定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票应以票据上载明的日期为付款到期日,持票人应自到期日起的10日内向承兑付款人提示付款。根据我国《支付结算办法》第36条的规定,“商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对其前手的追索权,持票人在作出说明后,仍可向承兑人请求付款。银行汇票、银行本票的持票人超过规定期限提示付款的,丧失对出票人以外的前手的追索权,持票人在作出说明后,仍可向出票人请求付款”。应当说,《支付结算办法)的这一规定使我国汇票上的权利仅有了狭窄的受限制的含义,它不仅否定了《票据法》第17条关于票据期间与时效的规定,而且不利于对票据权利人的权利保护。

根据我国《票据法》第54条和第55条的规定,持票人在行使付款提示请求权时应当现实地向付款人(或委托收款人)提示票据,并且应当交付票据,以保障付款人在履行付款前有必要的审查期间(提示付款的当日)。根据《票据管理实施办法)第25条的解释,在付款人经审查同意付款的情况下,持票人在获得付款时应当在汇票的正面签章,并将汇票交付付款人。

根据我国(支付结算办法)第88条规定的委托邮寄提示程序,在持票人通过其委托收款银行进行异地委托收款时,持票人应当“匡算邮程”并提前进行付款提示。

(三)付款提示的效力

合法进行的付款提示,将主要发生以下两方面的效力。

对于持票人而言,付款提示具有行使付款请求权之效力,持票人的付款提示本质上是一请求权行使行为;它是付款人履行付款的必要前提。从理论上说,面对持票人的付款提示,付款人应当在依法审查的基础上按票付款,或者应当依法作成拒绝证书;而根据我国《票据法》第106条和《商业银行法》第44条的规定,对于合法提示的有效汇票,付款人应当按照规定的期限兑现,收付入账,不得压单、压票或者违反规定退票。此外,付款提示还具有保全票据上追索权的效果。按照票据法的规定,持票人行使追索权以第一债务人拒绝兑付为基本前提,以取得拒绝证书为基本要件,而《支付结算办法》第36条则进一步规定了汇票持票人超过规定期限提示付款时,将丧失追索权或者丧失对出票人以外前手追索权的后果;为避免此类后果,以按期提示付款来保全票据追索权显然是十分重要的。

对于付款人而言,付款提示具有请求付款人履行义务,明确付款日期的效果。按照民商法原理,付款人负有的票据上义务为一作为义务,它与持票人的付款请求权相对待,离开了持票人付款提示行为,付款人的票据上债务将无法主动履行。而在持票人合法提示的情况下,如果付款人违反票据法规则拒绝付款或者在提示日后延迟付款,将依法导致民事违法责任。

三、汇票付款规则

根据:《票据法》第57条的规定,付款人或代理付款人在收到持票人提示交付的汇票后,应当依法进行审查,其审查内容主要包括:(1)汇票格式与汇票上记载是否符合形式合法规则;对于欠缺形式要件而无效的汇票,付款人不负有票据上义务。(2)汇票上签章和背书是否连续;对于背书不连续的汇票,付款人在持票人证明其票据权利前可以拒付票款。但根据各国票据法的实践,付款人对背书的真伪不负有认定责任,只要票据上背书连续且形式合法,纵然其背书属于伪造或变造,付款人亦有权根据出票人的委托付款而不负法律责任。(3)提示付款、人的合法身份证明或有效证件是否与持票人相符合;对于提示付款人与持票人主体不相符合而违反背书连续规则的,付款人亦不负付款义务。(4)提示付款人的汇票提示是否符合提示期间规则,对于提示人在付款到期日前从事的汇票提示或者超过提示期间的提示行为,付款人原则上可不予付款。(5)从理论上说,付款人仅有责任根据上述形式合法原则审查提示汇票的各项形式要件,而没有义务查明依形式审查无法知悉的票据内在瑕疵;但是如果根据具体情势,付款人属于知道或者应当知道所提示的汇票具有违法无效之内在事由,但出于故意或者重大过失而恶意付款的,则其支付行为不具有依票付款的合法效力,由此产生的后果应由其自行负责。

除上述形式审查规则外,我国《支付结算办法》还明确规定了付款银行经汇票审查应当拒付款的几种情况:(1)付款银行明知持票人是以欺诈、偷盗或胁迫手段,出于恶意取得票据的;(2)付款银行可以证明持票人明知其票据上存在债务人与持票人前手之间的抗辩事由而仍取得该票据的;(3)持票人与付款银行有直接债权债务关系,并有不履行约定义务事实的; (4)付款银行经审查资金关系,发现出票人存款账户不足支付的。 尽管这些规定中的某些内容在我国目前的现金管理体制下并非绝对不合理,但此类规则实际上否定了形式合法汇票的确定有效性,从而使任何形式合法的汇票是否有效均成为疑问,这显然不利于商业当事人对汇票工具的接受,显然不利于我国票据功能和作用的发挥。

根据《票据法》第54条、第55条、第56条和《支付结算办法》第89条的规定,付款银行在收到合法提示的汇票并经过审查后,对于有效的汇票应当及时支付票款。付款人的此项付款义务应遵循以下规则:(1)付款人支付票款以持票人的提示行为合法,以所提示汇票的形式合法为前提。(2)付款人或受托收款银行应当严格按照汇票上载明的金额向提示人全额付款,该项付款根据票据上记载可以是现金支付,也可以是转账支付;但在持票人委托收款银行收款的情况下,该收款银行的责任“限于按照汇票上记载事项将汇票金额转入持票人账户”。(3)对于持票人直接提示付款的,“付款人必须在当日足额付款”。(4)对于商业承兑汇票的持票人通过其委托收款银行以邮寄提示方式异地委托收款的,付款银行应通知汇票出票人,询问其是否付款,付款银行在得到出票人确认或者虽未得其确认但自出票人接到通知的次日起已届满3日的(即第四日时),应将票款支付于持票人。

根据我国票据法规的规定,付款银行对于合法有效的汇票在履行付款时,有权要求持票人在汇票上签收,并将该已付讫的汇款交付于付款人;立法上所称“签收是指持票人在票据的正面签章,表明持票人已经获得付款” .在持票人委托银行收款的情况下,“受委托的银行将代收的汇票金额转入持票人账户,视同签收” .我国票据法规的上述规定在票据法理论中被概括为“付款人的权利”,它与大陆法系各国的票据法规则大体相同。例如, 《日内瓦统一汇票本票法》第 39条规定:“付款人付款时,得要求执票人在票上记载收讫字样,并交出汇票。”《德国票据法》第39条和《日本票据法》第39条对此也有内容相同的规定。除上述之外,在允许对汇票作部分背书和部分付款的国家中,票据法通常还对汇票付款时双方当事人的签收规则和给付收据义务加以详细的规定,我国票据法因禁止部分背书和部分付款,故此类规定较为简单。

四、汇票付款的效力

根据票据法原理和我国票据法的规定, “付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除”。这就是说,在付款人依票付款后;不仅由其负担的票据兑付债务消灭,而且在汇票上签章的全体第二债务人和保证人的担保付款责任亦随之免除,原票据上的权利义务关系全部消灭。然而,票据法上的这一规则实际上仅为原则规定,它仅仅指明了合法适当的汇票付款行为依法可产生的一般后果。从各国票据法的实践来看,票据法上关于汇票付款的上述一般规则实际上还应受到以下具体规则的限制或补充。

首先,付款人对汇票付款的行为受到合法适当履行规则的限制。例如,《英国票据法》第53条规定:“汇票经付款人或承兑人或受他们各自委托的人作适当付款而解除”。此所谓“适当付款”是指付款人在“汇票到期日或到期日后,向持票人善意所作的付款,同时对于该持票人在(汇票)所有权上的瑕疵概不知情”。我国《票据法》第59条也规定:只有付款银行在依法审查汇票和提示人身份的基础上所从事的付款行为方可消灭票据关系,而“付款人及其代理付款人以恶意或者有重大过失付款的,应当自行承担责任”,即真实权利人的请求权并不因此而消灭。

其次,在担当付款人或代理付款人依法代理付款的情况下,相关当事人之间的权利义务关系如何?我国票据法对此未加规定。根据票据法原理和我国的民事代理法,在代理付款人依法进行了汇票审查并依法代理付款的情况下,汇票上的权利义务关系也将消灭;但该代理付款人仍有权向被代理的付款人要求票款退,还。这就是说,在该代理关系外部,代理付款人的合法付款行为具有票据法上的效力;但在该代理关系内部,代理付款人的行为后果应当由被代理的付款人承担。

最后,在付款人经审票后合法付款,而出票人未按约提供票据资金或者票据资金不足时,相关当事人的权利义务关系如何?按照多数国家票据法奉行的票据关系无因性原则,在此情况下,付款人的付款行为仍属有效,原票据关系将消灭;但该付款人依票据资金关系或者民事合同关系仍可向出票人追偿,而该出票人则须依法负担赔偿责任和惩罚性责任。由于我国票据法目前对于票据关系无因性原则采取了不确定的立场,在发生票据资金不足的情况时,付款人实际上有权依法规拒付票款,由此将导致票据追索权关系;这一做法不仅损害了票据制度的作用,而且并没有解决付款银行在未收到资金情况下付款的追偿依据问题。

五、特别付款

根据《票据法》第53条、第。54条和第58条的规定,付款人原则上应当在到期日到来后对提示人在法定付款提示期间内合法提示的汇票进行付款;但在某些特殊规则的基础上,付款人对于到期日前和超过付款提示期间的付款提示也可以履行付款,这就是所谓特别付款。

(一)期前付款

期前付款是指在远期汇票上记载的到期日到来之前,付款人根据提示人的提示所进行的汇票付款。由于在汇票到期日到来之前,付款人并无付款义务,此类付款实际上意味着付款人自愿提前履行,意味着付款人放弃了汇票金额的期间利益或贴现利益,故其又被称为任意付款。

根据我国《票据法》第58条和《支付结算办法》第216条的规定,对定日付款、出票后定期付款或者见票后定期付款的汇票,付款人可以在到期日前付款,但应“由付款人自行承担所产生的责任”。至于付款人此类期前付款所应承担的责任内容如何,立法则未设规定。按照我国台湾地区票据法的规定和学者的解释,“所谓自负其责,即付款人自己应负担其危险之谓。详言之,在到期付款,只要汇票背书在形式上连续,虽执票人非真正权利人,而付款人如无恶意或重大过失者,则仍可免其责任;但在期前付款,则不能发生斯种免责效力,亦即无论付款人有无过失,倘有真正权利人出而请求时,则付款人不得以既已付款为由而对抗之是也” .应当说,我国票据法中的上述规定并不具有台湾学者所解释的含义;此外,在我国目前的付款人皆为银行,且银行的汇票付款规则划一的情况下,期前付款的情况也是很难出现的。

(二)期后付款

期后付款是指提示人在法律规定的付款提示期间届满后方向付款人进行提示,而付款人亦在该期间届满后对提示人进行的付款。期后付款不仅可发生于远期票据,也可发生于即期票据,但对于未经承兑的远期票据则不适用。按照票据法理论,期后付款规则与汇票金额提存制度有着内在的联系。它意味着自票据到期日起至票据消灭时效期间届满之前,付款人实际上均负有确定的付款义务;而在付款提示期间届满后,付款人应支付的票据金额仅处于提存状态,付款人在此阶段的期后付款仅附有提存费用请求权条件。

根据我国《票据法》第53条的规定,持票人在法律规定的提示期间届满后方提示付款的,“在作出说明后,承兑人或者付款人仍应当继续对持票人承担付款责任”;但根据我国《支付结算办法》的解释,我国票据法上的这一规定仅具有有限的意义,它主要适用于远期汇票,而不适用于银行汇票、支票和代理付款银行代理支付票款的情况。 总的来说,我国票据法对于期后付款和期前付款所采取的立场是大不相同的;在期后付款情况下,只要提示人作出说明,付款人则仍负有付款义务,法律对期后付款并未再规定其他限制性条件;而在期前付款情况下,立法仅赋予付款人以付款酌定权,并令其自行负担由此所生的责任。由于我国的《支付结算办法》第36条规定,持票人在付款提示期间届满后方提示付款的,其将丧失对其前手的追索权并使其前手免除担保付款责任(但银行汇票的发票人不在此限),这就使得票据法上关于期后付款的规则变得十分重要。

查看更多

销售经理半年规划思维导图

U582121265

U582121265树图思维导图提供《销售经理半年规划》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《销售经理半年规划》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e614d6bcf03e9318109240a18697c5d1

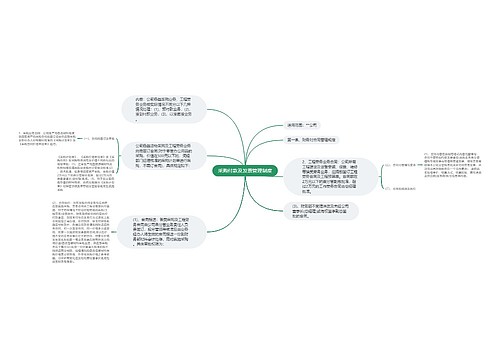

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心