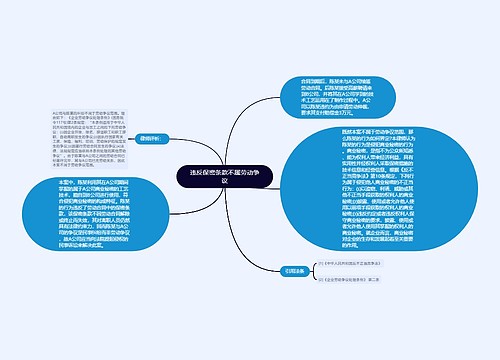

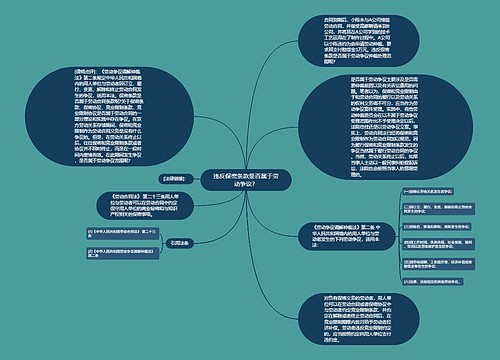

无论是《采购法》还是新近出台的三个“部长令”都在强调要确保采购活动的公开性、公平性和公正性,为实现这一目标,“新办法”特别是《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的字里行间折射着保密工作的重要性,这意味着在招投标活动中并不是所有的信息都是能够公开的,有的应公开的信息也并不是能在任何时段都可公开的。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(以下简称“办法”)第二十五条规定,“招标采购单位根据招标采购项目的具体情况,可以组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会,但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察”。这条规定的主要目的是将招标活动从一开始就置于“阳光”之下,最大程度地体现公开性,杜绝招标采购单位与供应商“私下幽会”。

“办法”第二十六条规定,“开标前,招标采购单位和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况”。本条将招标采购单位和有关工作人员这两类对象都置于规定约束之下,以前如招标文件发放登记簿随意供人翻阅、评标标准和标底的提前泄露等看起来是寻常小事,现在就得按违规操作论处。

“办法”第四十五条规定,“……评标委员会成员名单原则上应在开标前确定,并在招标结果确定前保密”。本文第一部分所述及的将评委名单在开标前向投标人公布,接受投标人质询,从本条规定来看无疑是不妥的,因为招标活动的保密性要求高,不同于财务检查或是行政申诉处理等事件可以要求人员回避。

“办法”第五十八条规定,“招标采购单位应当采取必要措施,保证评标在严格保密的情况下进行”。事实上由于办公条件的限制和习惯因素的影响,很多招标活动中评标工作并不能在严格保密的情况下操作,甚至处于一种半开放的状态,人员进出、手机使用比较随便,本条对此作出了硬性规定。

“办法”第六十九条对“与投标人恶意串通的”、“开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、标底或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的”这两种情形的法律责任作了明确,“构成犯罪的依法追究刑事责任,尚不构成犯罪的处以罚款、没收违法所得、处分、通报”。

“办法”第七十八条对“泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的”情形的法律责任亦作了明确,主要有警告、没收违法所得、罚款、取消评委资格、追究刑事责任。