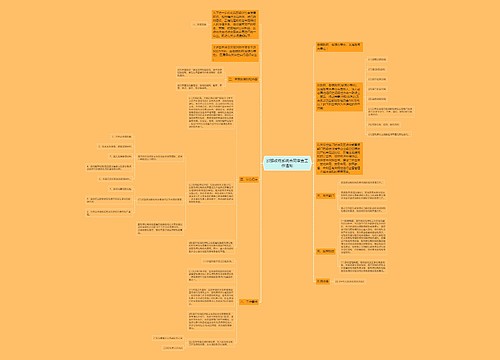

区分行政合同与具体行政行为,或许对后文将阐述的行政复议和

行政诉讼两项救济制度具有前置性的作用,并对完善我国行政合同救济制度有着非常之意义。

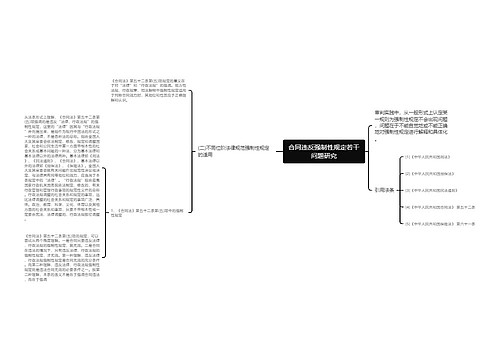

行政合同行为虽然与具体行政行为有着一些共同的特征:(1)

行政合同是行政主体以职权作出的行政行为:(2)行政合同的事实能引发此行政法上的法律效果即行政法律关系:(3)行政合同是行政主体和特定的行政相对人订立的以发生直接的法律效力。但行政合同与具体行政行为的区别也是很明显的。首先,缔结行政合同之行为并不是传统公共权利之措施,他不及具体行政行为那样建立在单方权威与服从的关系上,而是建立在双方合意的关系上。其次,二者法律效力发生的基础是不一样的,具体行政行为中行政机关不以单方意志施加到相对人身上,并产生权威性的拘束力,必要时可以以强制手段来实现行政所欲达到的目的,而行政合同法律效力,而行政合同法律效力的产生是基于双方意思表示一致,体现“双方性”的一面,而非具体行政行为的单方性、强制性。显然,行政合同并非具体行政行为,这也就理所当然地被拒之于行政复议、行政法诉讼之外,因为二项救济制度的前提都是公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益。

德国1976年《行政程序法》,1953年《行政执行法》和1960年的《行政法院法》,对行政合同的强制履行和申诉问题作出明文规定,根据《行政程序法》第61条规定,对于合同履行中争议解决的法律适用,应区别不同的对象予以区别对待,如果是针对相对人的,应准用《行政执行法》,如果是针对行政机关的,应准用《行政法院法》,和法国一样,德国也设有普通法院和行政法院,对于一般意义上的公法争议,由行政法院处理;而对于因不遵守公法合同,违法公法上责任而提出的损害赔偿请求,均有行政法院之外的普通法院处理。

日本的行政合同由于在广义上包括两部分:一部分是适用于民法、商法规则的私法合同,另一部分由行政法调整的关系到公共利益的公法合同,所以在解决纠纷程序上,亦因行政合同的不同类别而不同,其中公法合同的争议可依公法上的当事人诉讼,适用《行政案件诉讼法》。

在英国,行政机关的合同原则上适用一般合同原理,但因行政机关代表公共利益,由于公共利益的需要,不能不对一般原则规定一些例外,所以实际上行政机关在签订合同时受到很大的限制,其争议由普通法院审理,但法院审理案件时,使用王权诉讼法。

从西方国家的法律救济模式看,对于行政合同不同于民事合同的行政性都予以相当重视,对于行政合同纠纷解决主要通过行政法上的救济方式,反映在制度上表现为为协商、仲裁或行政机关内部裁决等私法外解决方法或诉诸司法途径进行救济”,这些制度在我国目前还没有完善的行政合同救济制度的情况下,理论上以及在实际运行方面时可以借鉴的。

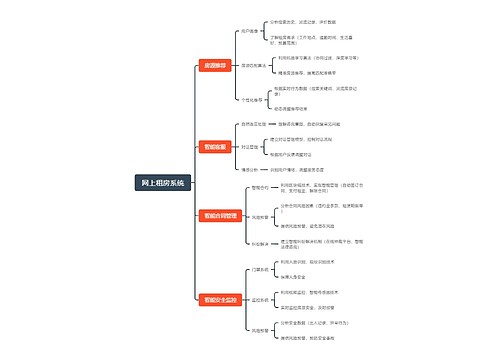

由于行政合同所涉及的是行政法上的权利义务关系,所以在我国理论对行政合同争议的救济大多倾向于通过行政复议和行政诉讼解决,但我们知道行政合同是一种双方法律行为,而目前的解决途径都是一种单向性的救济模式,这种救济时只是在命令行政中为保护相对人的合法权益而设。虽然行政机关在合同履行过程中享有行政优益权,但这种权利的行使并不是无限制的,只有在公共利益必需时才可行使。当行政机关基于行使行政优益权以外的原因如违约金、赔偿金、纠纷或当合同向对方违约需要制裁,而行政机关本身无强制执行权时,是否也可以通过行政复议或行政诉讼来维护自身合法权益,从而实现国家目的呢?再者,行政合同既然脱胎于民事合同,是否民事领域中的自力救济、调解、仲裁等方式也可应用于行政合同呢?可以说,行政合同制度在我国还处于相当不完善阶段,当然包括法律救济,笔者认为应从以下几个方面进行救济:

(1)行政合同订立和履行过程中的救济。由于行政合同的订立都由行政机关发起,在履行过程中行政机关享有行政优益权,因此,受损害一方也一般是相对方,对其救济主要有:

1、 合同不能缔结时相对人的质询权。缔结行政合同时由行政主体提出的,对于和谁缔结,如何缔结,行政主体都占据着主动地位,对那些能为相对人带来经济利益,相对人在订立合同过程中参加而未与行政机关订立合同的,可以向行政主体质询为什么选中该人而自己为什么不能被选中等。

2、对行政主体在行使监督指挥权时的抗辩权,在合同履行中,行政主体享有监督指挥相对人履行合同的权力,但这必须是基于公共利益的需要,如果行政机关不是基于公共利益的需要而行使监督指挥权,向对方就可以对其权力的行使进行抗辩。

3、行政主体单方面变更、解除合同和行使制裁权时,相对人可要求其进行听证。行政主体为了公共利益的需要或基于情势变更、政策上的变化,有单方面的变更、解除合同的权力,在相对人违约的情况下还可以行使一定的制裁权。这些权利通过合同的形式行使,可以说是比较严厉的,对相对人的影响也较大。对此,相对人应有要求召开听证会的权利,行政主体要说明理由,并听取相对人的陈述、申辩,使相对人能拥有充分表明自己意见的机会,并达到最大限度地保护相对人权益的目的。