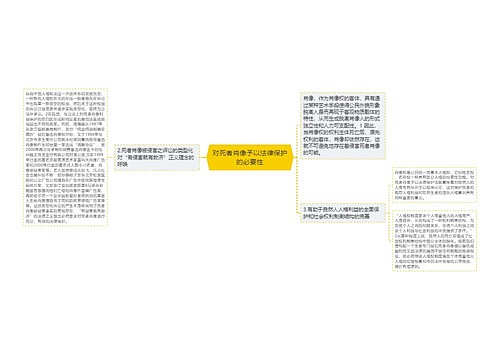

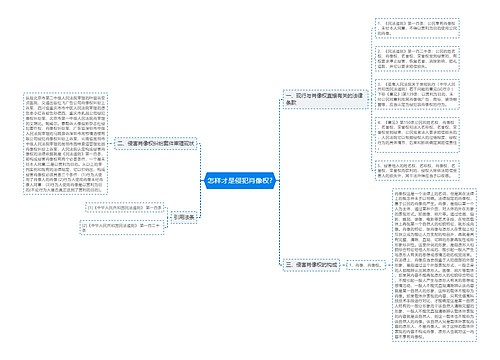

通过上文对最高人民法院精神损害赔偿司法解释的分析,我们明确了保护死者肖像的法律基础。那么死者的肖像利益与其生前的肖像权之间又是一种什么关系呢?持“人身权延伸保护”观点的学者为此提供了一个合理的解释:“当民事主体还未诞生以及消灭以后,作为权利主体是不存在的,但由于其已具备若干生命的条件,或者刚刚失去主体的资格,围绕人身权而存在的先期人身利益和延续人身利益是客观地存在于世的。”7因此,要研究死者肖像利益保护权的客体,首先要分析死者生前享有的肖像权的客体。

公民肖像权的客体是公民在自己的肖像上所体现的利益,既包括精神利益,也包括物质利益。法律保护公民的肖像权,最主要的就是保障公民的人格尊严,保护肖像权的基本利益-精神利益,赋予公民维护自己形象完整和禁止他人非法毁损、恶意玷污之的权利。但同时,由于公民肖像的美学价值在商品经济条件下可转化为经济价值,肖像权便不同于名誉权等评价型人格权而具有了由其精神利益所派生出的物质利益。在法律上,对肖像权的这两种利益都应当保护,不得有所偏废。8那么,如果按照死者人身利益是对其生前人身利益延续的逻辑进行推理,则死者肖像利益保护权的客体亦是对其生前肖像权客体的延续,即也应该既有精神利益又有物质利益。

然而在保护公民肖像权的现实立法和司法实践中,由于缺乏经验、认识不足和法律语言表述的不准确,本意在于授权的《民法通则》第100条被广泛地误解为侵害肖像权的责任构成,从而形成保护公民精神性肖像利益的真空。9巧合的是,不知是对现行法律偏颇保护公民物质性肖像利益的矫枉过正或是为了预防人格权商品化倾向,还是与当初立法保护公民肖像权时认识不充分的背景相雷同,最高人民法院的精神损害赔偿司法解释似乎仅仅涉及了对死者精神性肖像利益的保护,而对死者物质性肖像利益的具体保护只字未提。这就模糊了死者肖像利益保护权的客体:

如果死者的肖像遭到行为人以“侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式”以外的方式施加的侵害,而死者的近亲属也并没有因该侵权行为遭受任何精神痛苦,那么他们还能依法行使请求权得到有效救济吗?以1999年的盖叫天肖像广告案为例,让我们暂且对案中的表演权问题搁置不谈,仅就该鸡精广告商未经盖叫天先生近亲属同意、以营利为目的且无任何阻却违法事由使用老艺术家生前扮演武松的肖像的侵权方式而言,行为人既没有侵害死者的人格尊严,也没有明显违背“公序良俗”的原则,把死者近亲属因广告商未经其同意就利用死者物质性肖像利益盈利所产生的气愤理解为精神痛苦又多少勉为其难,那么实际上死者肖像利益保护权无疑是被剥夺了。

再退一步说,假设该司法解释规定抽象的“违反社会公共利益、社会公德的其他方式”的立意就在于涵盖侵害死者物质性肖像利益的方式或者司法实践中暂且如此理解,那么这种基于对法官业务素质和价值取向巨大依附性的保护机制在中国现有的司法水平上是否也意味着很强的偶然性和不稳定性?

再假设死者近亲属因为担心得不到救济,就把死者物质性肖像利益的损失硬转化为自己遭受的精神痛苦作为案由,或者是法官为了使受害者得到救济也勉强地如此理解,那么这是否也有悖于民事立法中设立精神损害赔偿的初衷?

与权利客体的混沌相似,死者肖像利益保护权的内容也很不明确。按照最高人民法院精神损害赔偿司法解释的有关规定,死者近亲属享有的似乎只是一种被动地维护死者精神性肖像利益、在其遭受非法侵害时请求司法救济的利益维护权,即诉权。然而依通说,公民肖像权的内容除了有精神性肖像利益维护权,还有物质性肖像利益维护权,而且还应该包括自我决定制作自己肖像和禁止他人未经允许制作其肖像的制作专有权和以任何方式使用自己肖像、禁止他人非法使用自己肖像和将自己的肖像使用权部分地转让他人的使用专用权。那么要想完整地保护死者的肖像利益,保护权的内容里应不应该包括死者的物质性肖像利益维护权、肖像制作专有权(尽管公民的肖像制作专有权至今并未被纳入现行法律的保护范围10)和肖像使用专用权呢?他人若想制作或使用死者的肖像,是否需要经过同意,需要经过谁的同意?同意人是否拥有通过制作死者肖像或授权给别人使用死者肖像而获利的权利?

现行法律保护死者肖像制度存在的这些局限有待及时克服。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646