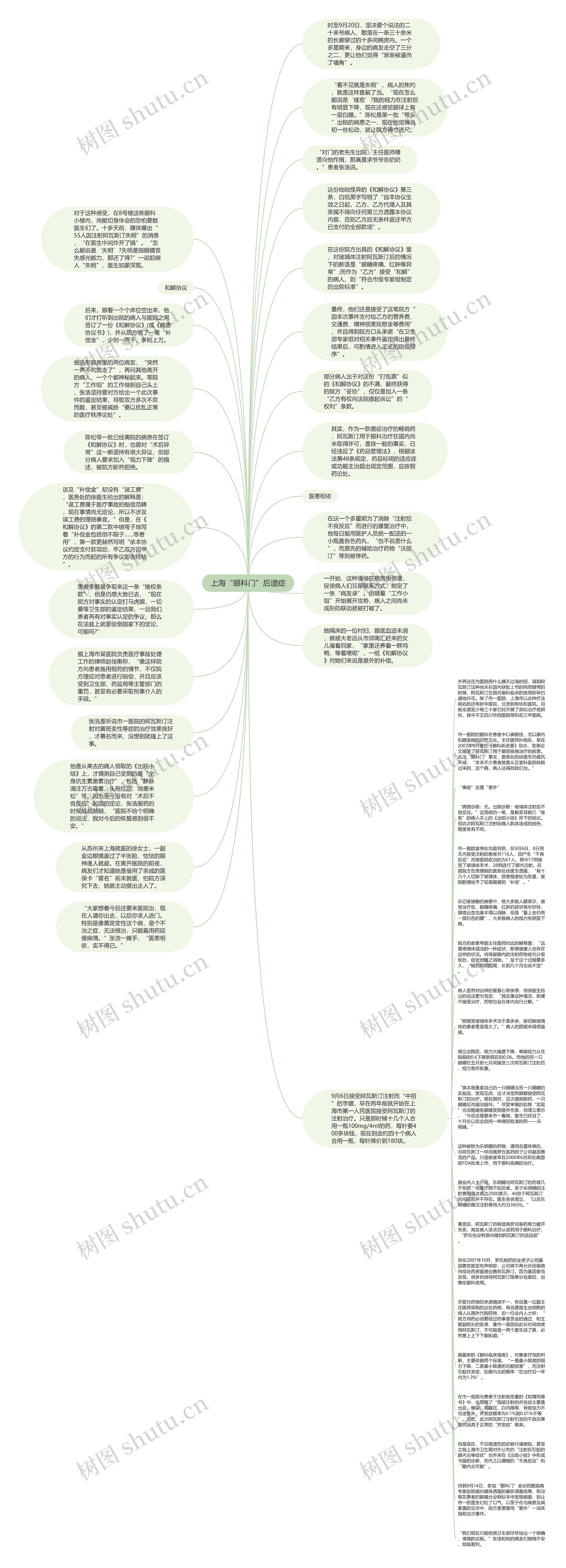

时至9月20日,坚决要个说法的二十来号病人,散落在一条三十余米的长廊穿过的十多间病房内。一个多星期来,身边的病友走空了三分之二,更让他们觉得“渐渐被逼向了墙角”。

对于这种感受,在8号楼这栋眼科小楼内,尚能切身体会的恐怕要数医生们了。十多天前,媒体爆出“55人因注射阿瓦斯汀失明”的消息,“在医生中间炸开了锅”。“怎么能说是‘失明’?失明是指眼睛丧失感光能力,那还了得?”一说起病人“失明”,医生如蒙深冤。

“看不见就是失明”,病人的焦灼,就是这样直截了当。“现在怎么能说是‘痊愈’?我的视力在注射后有明显下降,现在还感觉眼球上有一层白膜。”陈松是第一批“带头”出院的病患之一,现在他觉得当初一丝松动,就让院方得寸进尺。

“对门的老先生出院,主任医师横竖向他作揖,那真是求爷爷告奶奶。”患者张浩说。

后来,眼看一个个床位空出来,他们才打听到出院的病人与医院之间签订了一份《和解协议》(或《病患协议书》),并从院方领了一笔“补偿金”,少则一两千,多则上万。

这份咄咄怪异的《和解协议》第三条,白纸黑字写明了“自本协议生效之日起,乙方、乙方代理人及其亲属不得向任何第三方透露本协议内容,否则乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项”。

张浩形容房里的两位病友,“突然一声不吭就走了”,再问其他离开的病人,一个个都神秘起来。等院方“工作组”的工作做到自己头上,张浩坚持要对方给出一个此次事件的鉴定结果,导致双方多次不欢而散,甚至被威胁“要以扰乱正常的医疗秩序论处”。

在这份院方出具的《和解协议》里,对玻璃体注射阿瓦斯汀后的情况下的断语是“眼睛疼痛、红肿等异常”;而作为“乙方”接受“和解”的病人,则“符合市级专家组制定的出院标准”。

陈松等一批已经离院的病患在签订《和解协议》时,也曾对“术后异常”这一断语持有很大异议,但部分病人要求加入“视力下降”的描述,被院方断然拒绝。

最终,他们还是接受了这笔院方“因本次事件支付给乙方的营养费、交通费、精神损害抚慰金等费用”,并且得到院方口头承诺“在卫生部专家组对相关事件鉴定得出最终结果后,可酌情进入正式的赔偿程序”。

谈及“补偿金”却没有“误工费”,医务处的徐医生给出的解释是:“误工费属于医疗事故的赔偿范畴,现在事情尚无定论,所以不涉及误工费的理赔事宜。”但是,在《和解协议》的第二款中绕弯子地写着“补偿金包括但不限于……等费用”,第一款更赫然写明“依本协议约定支付款项后,甲乙双方因甲方的行为而起的所有争议即告终结”。

部分病人出于对这份“打包票”似的《和解协议》的不满,最终获得的院方“妥协”,仅仅是加入一条“乙方有权向法院提起诉讼”的“权利”条款。

患者李鹤虽争取来这一条“维权条款”,但是仍感大势已去,“现在院方对事实的认定打马虎眼,一切要等卫生部的鉴定结果,一旦我们患者再有对事实认定的争议,那么在法庭上就要驳倒国家下的定论,可能吗?”

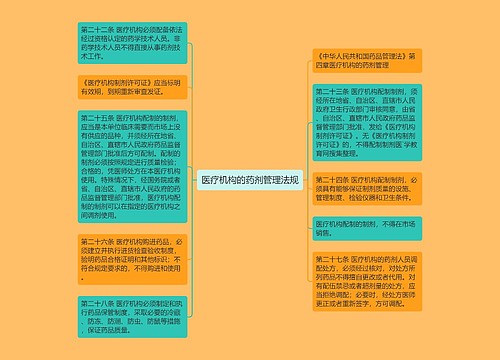

其实,作为一款癌症治疗的畅销药,阿瓦斯汀用于眼科治疗在国内尚未取得许可,是铁一般的事实,已经违反了《药品管理法》,根据该法第48条规定,药品标明的适应症或功能主治超出规定范围,应按假药论处。

据上海市某医院负责医疗事故处理工作的律师赵佳衡称,“像这样院方向患者施用假药的情节,不仅院方理应对患者进行赔偿,并且应该受到卫生部、药监局等主管部门的重罚,甚至有必要采取刑事介入的手段。”

张浩是听说市一医院的阿瓦斯汀注射对黄斑变性等症的治疗效果良好,才慕名而来,没想到就撞上了这事。

在这一个多星期为了消除“注射后不良反应”而进行的康复治疗中,他每日服用医护人员统一配送的一小瓶盖各色药丸,“也不说是什么”,而原先的辅助治疗药物“沃丽汀”等则被停药。

他是从离去的病人领取的《出院小结》上,才猜测自己受到的是“全身抗生素激素治疗”,包括“静脉滴注万古霉素、头孢拉定、地塞米松”等。因为至今没有对“术后不良反应”起因的定论,张浩服药的时候战战兢兢,“医院不给个明确的说法,我对今后的恢复感到很不安。”

一开始,这种情绪在病房里弥漫,促使病人们互留联系方式,制定了一张“病友录”。但随着“工作小组”开始展开攻势,病人之间尚未成形的联动就被打破了。

从苏州来上海就医的徐女士,一副金边眼镜盖过了半张脸,怯怯的眼神逢人就避。在离开医院的前夜,病友们才知道她是借用了亲戚的医保卡“冒名”前来就医,怕院方深究下去,她就主动提出走人了。

她隔床的一位村妇,眼底血迹未消,就被大老远从市郊南汇赶来的女儿催着回家,“家里还养着一群鸡鸭,等着喂呢”,一纸《和解协议》对她们来说是意外的补偿。

“大家想着今后还要来医院治,现在人请你出去,以后你求人进门。特别是像黄斑变性这个病,是个不治之症,无法根治,只能靠用药延缓病情。”张浩一摊手,“医患相依,实不得已。”

9月6日接受阿瓦斯汀注射而“中招”的李娜,早在两年前就开始在上海市第一人民医院接受阿瓦斯汀的注射治疗。只是那时候十几个人合用一瓶100mg/4ml的药,每针要400多块钱,现在则由约四十个病人合用一瓶,每针降价到180块。

外界还在为医院用什么瞒天过海的招,得到阿瓦斯汀这种尚未在国内获批上市的药而错愕的时候,阿瓦斯汀在国内眼科临床的使用却早已遍地开花。除了市一医院,上海市以此种疗法闻名的还有新华医院,北京则有协和医院。目前全国至少有三十家已经开展了类似治疗或研究,其中不乏四川华西医院等知名三甲医院。

市一医院的眼科在患者中口碑颇佳,尤以眼内和眼底病的治疗见长。主任医师孙晓东,早在2007年9月便在《眼科新进展》杂志,发表论文描述了阿瓦斯汀用于眼部疾病治疗的前景。此次“眼科门”事发,医务处的徐医生仍威风不减:“本来不少患者就是从五官科医院转院过来的,这个病,病人还得找我们治。”

“病理诊断:无。出院诊断:玻璃体注射后不良反应。”这笼统的一笔,是截至目前已“痊愈”的病人手上的《出院小结》所下的结论。但此次阿瓦斯汀注射给病人肌体造成的损伤,程度各有不同。

市一医院宣传处刘蓉芳称,在9月6日、8日两天内接受注射的患者共116人,因产生“不良反应”而被医院收治的为61人,其中17例接受了玻璃体手术,28例进行了眼内注射。另据院方负责理赔的医务处徐医生透露,“有十几个人切除了玻璃体,损害程度较为危重,医院酌情给予了较高额度的‘补偿’。”

在记者接触的病患中,绝大多数人都表示,接受治疗后,眼睛疼痛、红肿的症状有所好转,眼底出血也基本得以消除,但是“看上去仍有一层白色的膜”,大多数病人的视力有明显下降。

院方的俞素琴副主任医师对此的解释是:“这是玻璃体混浊的一种症状,即便健康人也存在这样的状况。待残留眼内的注射药物被充分吸收后,症状也随之消除。”至于这个过程要多久,“短则两到四周,长到几个月也说不定”。

病人显然对这样的答复心有余悸,但徐医生给出的说法更为笃定,“其实像这种情况,即便不接受治疗,药物也会在体内自行分解。”

“那接受玻璃体手术岂不是多余,被切除玻璃体的患者更是冤大了。”病人的质疑来得很直接。

周立出院后,视力大幅度下降,单眼视力从住院前的0.6下降到现在的0.06。而他的另一只眼睛在五月到七月间接受三次阿瓦斯汀注射后,视力有所恢复。

“原本我是拿自己的一只眼睛当另一只眼睛的实验品,发现见效,这才决定两眼都接受阿瓦斯汀的治疗。现在倒好,这次遇到假药,一只眼睛反而越治越坏。”尽管审慎的自我“实验”也没能避免眼睛受到意外伤害,但周立表示,“今后还是要来市一看病,医生已经说了,十月份以后会启用一种得到批准的药——乐明睛。”

这种被称为乐明睛的药物,通用名雷珠单抗,与阿瓦斯汀一样同属罗氏医药的子公司基因泰克的产品。只是前者早在2006年6月即在美国获FDA批准上市,用于眼科疾病的治疗。

据业内人士介绍,乐明睛与阿瓦斯汀的药理几乎相同,但是疗效不如后者。至于乐明睛的注射费用每次高达2000美元,40倍于阿瓦斯汀的问题则并不存在。医生告诉周立,“以后乐明睛的每次注射费用大约为360元。”

事发后,阿瓦斯汀的制造商罗氏制药努力撇开关系,其发言人坚决否认该药用于眼科治疗, “罗氏也没有意向增加阿瓦斯汀的适应症”。

早在2007年10月,罗氏制药的全资子公司基因泰克就发布声明称:公司将不再允许经销商向综合药房直接出售阿瓦斯汀。因为基因泰克发现,很多药房将阿瓦斯汀简单分包装后,出售给眼科使用。

尽管对药物的来源猜测不一,有说是一位副主任医师采购的这批药物,有说是医生由相熟的病人从国外代购药物,但一位业内人士称:“院方用药必须要经过药事委员会的通过,和主管副院长的批准,像市一医院如此长时间地使用阿瓦斯汀,不可能是一两个医生说了算,必然是上上下下都知道。”

据最新的《眼科临床指南》,对患者疗效的判断,主要依据两个标准,“一是最小限度的视力下降,二是最小限度的功能损害”,而注射引起并发症,如眼内炎的概率“在治疗后一年内为1.3%”。

在市一医院与患者于注射前签署的《知情同意书》中,也写明了“局部注射的并发症主要是出血、感染、高眼压、白内障等,导致视力不可逆丧失,并发症概率为0.1%到0.01%不等”。因此,此次阿瓦斯汀注射引发的不良后果显然远高于正常的“并发症”概率。

但是现在,不仅病理性的诊断付诸阙如,甚至之前上海市卫生局对外公布的“注射后引起的眼内炎等症状”也并未在《出院小结》中形成书面的诊断,而代之以模糊的“不良反应”和“眼内炎可能”。

待到9月14日,参加“眼科门”会诊的眼底病专家赵明威向媒体透露的最新调查结果,称没有在患者的眼睛分泌物标本中发现细菌,则让市一的医生们松了口气,以至于在与病患及其家属的交涉中,院方更愿意用“意外”一词来指称这次事件。

“我们现在只能相信卫生部尽早给出一个明确、准确的论断。”张浩和他的病友们惴惴不安,如临宣判。

U582643285

U582643285

U982199398

U982199398