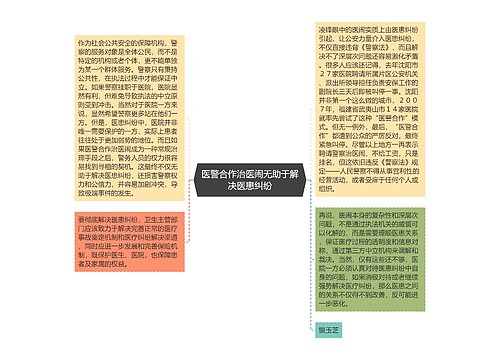

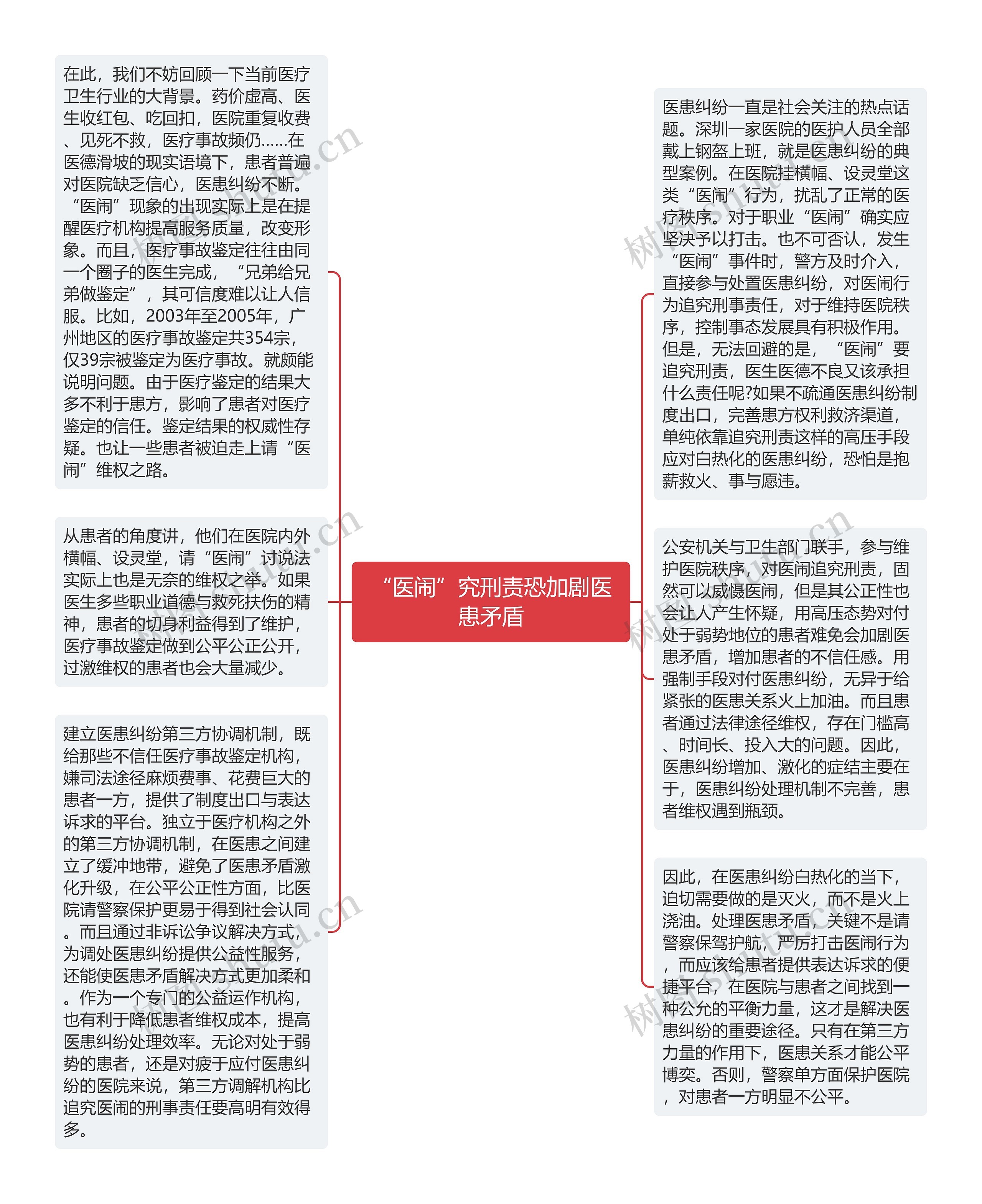

“医闹”究刑责恐加剧医患矛盾思维导图

定格苍凉

2023-02-20

“聚众占据医疗机构或办公场所”,“在医疗机构内()挂横幅、设灵堂、烧冥纸、摆花圈、贴标语、发传单”,“陈尸要挟医疗机构”等行为将被追究刑责。日前,昆明市公安局、卫生局联合出台了《处置由医疗纠纷引发的扰乱医疗机构正常医疗秩序的群体性治安事件的工作方案》,以遏制目前因医患纠纷而产生的“医闹”事件的不断发生。而部分医院和司法界人士认为:“打击‘医闹’是把双刃剑”。(10月28日《中国青年报》)

树图思维导图提供《“医闹”究刑责恐加剧医患矛盾》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《“医闹”究刑责恐加剧医患矛盾》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:69de123886c6e6f4cba6c9c1e7bc34c7

思维导图大纲

相关思维导图模版

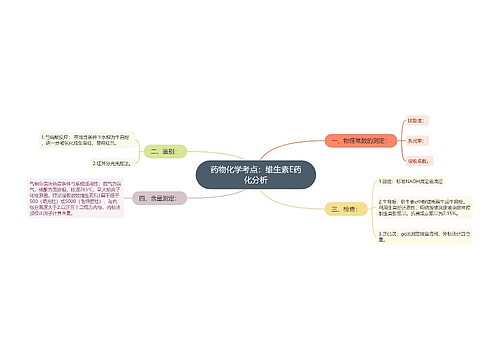

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

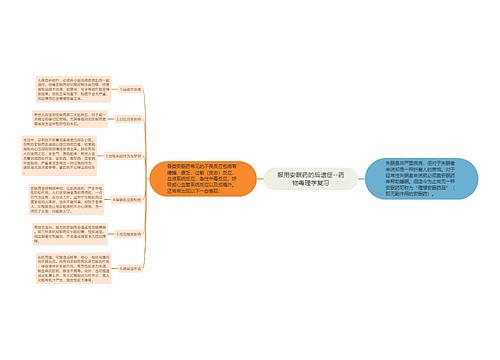

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9