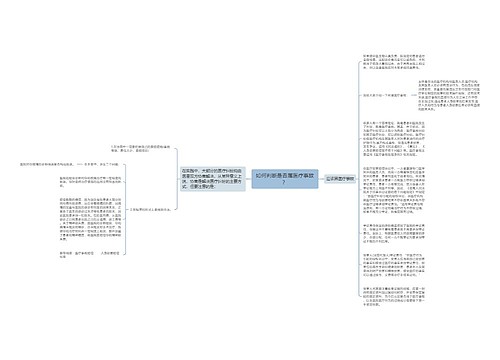

妇产科医疗纠纷产生的原因及防范思维导图

撩你成瘾

2023-02-18

【关键词】医患关系;医疗纠纷;安全防范

树图思维导图提供《妇产科医疗纠纷产生的原因及防范》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《妇产科医疗纠纷产生的原因及防范》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:81c169930b21df478beebcc3c9c70fa3

思维导图大纲

相关思维导图模版

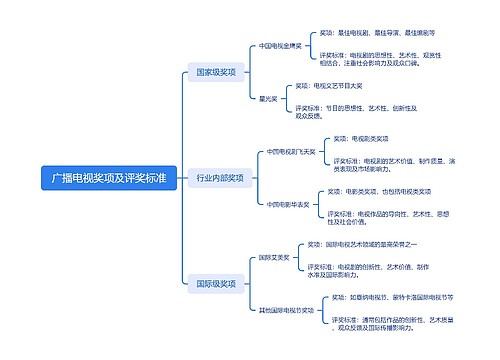

广播电视奖项及评奖标准思维导图

U782682106

U782682106树图思维导图提供《广播电视奖项及评奖标准》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《广播电视奖项及评奖标准》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a4210651fa3a78355ac9f5101bb2c616

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49