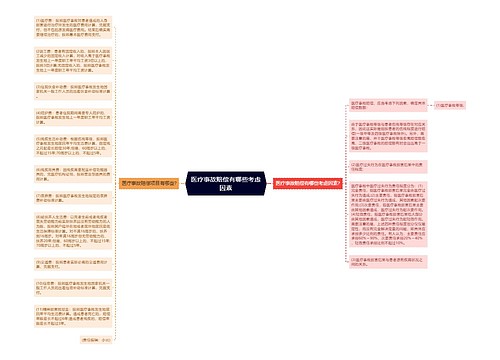

对于解决医疗纠纷,《通知》指出,责任未认定前,医疗机构不得赔钱息事,涉及死亡、重伤或引发群体性事件需在12小时内上报至国家卫生计生委等。

同时,《通知》指出,坚决打击涉医违法犯罪,维护医院良好秩序,依法惩处聚众滋事等扰序行为。特别是对暴力伤害医务人员或者非法限制医务人员人身自由等违法犯罪行为,必须坚决果断制止,依法追究刑事责任。滋事扰序人员违法行为未得到制止之前,公安机关不得进行案件调解。

《通知》强调,各医疗机构应全面提升医疗机构安全防范能力。特别是区县级医院、社区卫生院及乡镇卫生院等基层医疗机构,集中力量针对薄弱环节和重点科室做好人防、物防、技防建设,落实重点防范,进一步完善医院安全保卫制度,提高医院自身应对突发安全事件的能力。

《通知》还要求,进一步加强医疗服务与质量安全管理。加强号源、床位等医疗资源管理,维护公平就医秩序。及时做好信息发布及信息沟通工作,对于恶意炒作引起社会不良影响的,医疗机构应当向有关部门反映,依法维权。对于涉及死亡、重伤或引发群体性事件的,医疗机构应当立即报告属地卫生计生行政部门和当地综治组织,并在12小时内上报至国家卫生计生委。 医院 需要完善配套措施,简化医疗鉴定程序

谈及这个新出台的《通知》,省内某三甲医院医患办负责人称,在医院层面来说,目前还没有更细化的落实措施。此前,遇到医患纠纷时,院方多是按程序与医疗纠纷人民调解委员会(下称医调委)联系,并建议患方按程序解决纠纷。但在执行中,往往事与愿违。

由于多数患方不愿意尸体解剖、对医学鉴定的结果不确定,所以更愿意将精力花在扩大事件影响范围和找医院上级管理部门的投诉上。

该负责人坦承,医患纠纷中,院方受到更多的是外部压力,因为出现医疗纠纷时,患者家属本身容易情绪激动,加上部分情况下有社会人员介入,很容易造成难以控制的影响。而医院一方面要防止群体性事件发生,另一方面又要考虑对院内患者造成的影响,所以在考虑解决问题时,确实有息事宁人的因素。出现这种情况时,大部分医院不得不提前支付相当额度的精神抚慰金,至于抚慰金的多少,则由双方协商。

一位业内人士指出,越是大医院,遭遇医疗纠纷的问题会越多,这是因为大医院的门诊量和手术量基数大,同时急、危、重和疑难杂症的患者相对集中。这并不是说医院大就医疗事故多,按照比例来说,大医院的事故率反而更低。谈及《通知》中的措施,这位人士认为,措施的初衷是好的,既防范了医闹,又保护了患者,但还需要完善周边配套措施,比如进一步简化医疗鉴定程序等。

采访中,有医生称避免医疗纠纷的最便捷办法,就是尽可能多地检查,以及支走治疗有风险的患者。但这对绝大多数患者来说,又显得不公平。