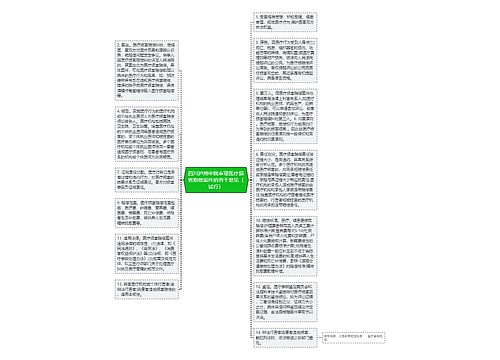

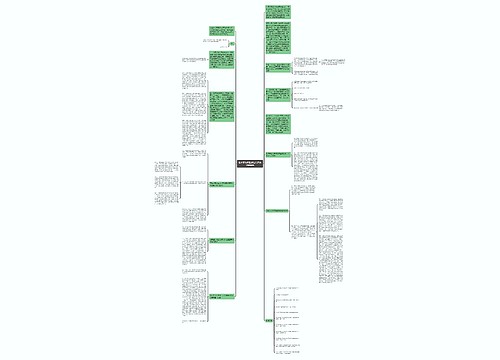

人民法院审理医疗纠纷案件的法律适用思维导图

旧街悲巷

2023-02-18

问题

全文

法律

案件

审理

人民法院

医疗事故

条例

损害赔偿

医疗事故损害赔偿

医疗事故处理

——兼谈对《关于参照〈医疗事故处理条例〉审理医疗纠纷民事案件的通知》的理解

树图思维导图提供《人民法院审理医疗纠纷案件的法律适用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《人民法院审理医疗纠纷案件的法律适用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:cd95956a71e4da274a3aadb8490712ff

思维导图大纲

相关思维导图模版

人民法院审理医疗纠纷案件的法律适用思维导图模板大纲

一、对医疗事故处理条例的总体评价

2002年9月1日国务院制定的《医疗事故处理条例》

(以下简称“条例”)正式施行,“医疗事故处理办法”被废止。

“条例”较之“办法”有较大的进步,这体现在以下几点:一是它完全摒了行政机关处理医疗纠纷的模式,实行医疗纠纷这一民事纠纷本应有的解决方式:当事人协商和民事诉讼,同时辅以行政调解。这一规定符合解决民事纠纷的法律原则和通行做法。二是“条例”明确了患者所应有的一些权利,例如“条例”规定患者有权获悉知其病情、医疗措施和医疗风险,有权按照规定复印或者复制病历资料等。三是“条例”所确定的赔偿数额与“办法”所确定的数额相比有很大的提高。

但是,“条例”自一出台,即受到不少批评。首先,“条例”作为行政法规,其内容具有浓厚的民事行为规范色彩,特别是有关医疗事故的赔偿及其他规范医患双方民事行为的内容。但在具体赔偿中,“条例”不仅从赔偿原则、项目和计算标准等进行了限制,还规定不是医疗事故医疗机构不予赔偿。这些与民法通则所确定的赔偿原则不完全相符。同时,“条例”似没有很好地体现生命的价值和人格尊严其次,保留了“医疗事故”的提法。这一提法源于“办法”的规定。尽管“条例”相比较于“办法”,扩大了“医疗事故”的内涵,但医疗事故的概念仍然与民事侵权法理不甚相符。依侵权法理,只有行为人的行为导致他人人身损害就应当承担相应的民事责任。依侵权法理,行为人是否承担民事责任取决于其主观是否存在过错、其行为与损害后果是否存在因果关系。也就是说,存在人身损害就存在“医疗事故”,只要医疗机构的行为与患者的人身损害后果间存在因果关系,医疗机构就应当依法承担民事责任。第三,医疗事故鉴定机制似仍未超越“自我鉴定”模式。各级医学会虽然是学术性团体,但隶属于各级卫生行政系统,而且医学会还具有强烈的行业色彩。

二、最高人民法院出台《关于参照〈医疗事故处理条例〉审理医疗纠纷民事案件的通知》的背景

“条例”是一部行政法规,除明确了患者在接受医疗服务中所应当享有的一些权利外,其立法思路仍然是以预防和减少医疗事故的发生为主线,围绕医疗事故的预防、医疗事故发生后的处置、卫生行政部门的介入、医疗事故技术鉴定机构参与等主题加以规范。也就是说,“条例”只是对通过行政途径解决医疗事故的有关问题作出规定。从“条例”第一条及其他相关条文中也可以看出,“条例”不是贯彻执行民法通则等民事法律的特别法。

因而,考虑到民法通则对民事损害赔偿制度已有原则规定以及立法法的实施,我认为,“条例”不是人民法院审理医疗损害赔偿案件所必须适用的法律规范,只是一部应当参照的法律规范。

医疗纠纷的处理涉及公民的生命健康权和财产权,除卫生部门应当对发生损害患者人身权、财产权的医疗机构和医务人员依追究行政责任外,更为重要的是公正处理对患者的民事赔偿问题。因而,按照立法法的规定,应由立法机关制定医疗纠纷或者医疗事故处理方面的立法。根据有关资料介绍,国家有关部门也曾将医疗事故处理法列入计划,但考虑到医疗纠纷或者医疗事故的处理问题相当复杂,目前尚未积累足够的经验,从实际出发和与实际需要考虑,由国务院制定行政法规,待条例成熟后再立法。

因而,“条例”的出台似是权宜之计,又是不得已之举。

制定“条例”的目的是为了建立一套处理医患纠纷的合理机制,以公平保护医患双方的合法权益,维护秩序,促进医学科学的发展。“条例”的核心内容是建立一个公正的鉴定模式并确定一个合理赔偿标准。鉴定的目的是从技术角度判断医疗行为与患者人身损害之间的因果关系及医疗机构或者医务人员的主观上是否存在过错。它是正确处理医患纠纷、进行民事赔偿的基础。鉴定的核心内容在于如何组织鉴定及选定鉴定专家。“条例”规定由非行政性的医学会组织鉴定并建立专家库。民事赔偿是妥善处理医患纠纷的核心,也是医患纠纷处理的难点。“办法”规定医疗事故技术鉴定结论或者卫生行政部门的处理决定是向人民法院提起诉讼的前提。“条例”废弃了“办法”的处理模式,规定了协商、行政调解和民事诉讼三种解决方式,而且民事诉讼是最终和最有效的解决方式。同时,“条例”规定了民事赔偿原则和具体的赔偿项目及计算标准。在“条例”施行之前,对医患纠纷的处理,由于人民法院和卫生行政部门没有统一的鉴定专家库和统一的损害赔偿标准,因而出现鉴定结论不一样,赔偿标准不一致。同样的医患纠纷因通过不同的处理途径,对是否赔偿和赔偿多少出现很大的差别。“条例”的出台就是试图通过改变这种做法而避免产生处理医患纠纷的混乱局面。

行政法规不宜规定人民法院职权范围内的事项,故“条例”未涉及人民法院对医患纠纷的审判工作。这符合宪法、立法法等相关法律所确立的原则。为了保证相同的医患纠纷经过不同的途径处理,结果能基本一致,保证适用法律的统一性,充分发挥多种途径解决纠纷的机制,最高人民法院于2003年2月21日印发了《关于参照〈医疗事故处理条例〉审理医疗纠纷民事案件的通知》。(法〔2003〕20号)(以下简称“20号通知”)。“20号通知”是经过最高人民法院审判委员会讨论通过的,因而是一项具有司法解释性质的文件。

三、对《关于参照〈医疗事故处理条例〉审理医疗纠纷民事案件的通知》若干问题的理解

“20号通知”第一条是本通知的核心,也是对正确理解其精神的关键。第一条的内容涉及两方面的内容:

第一,参照“条例”处理医疗赔偿纠纷的时间效力问题。“通知”明确,“条例施行后发生的医疗事故引起的医疗纠纷案件,诉到法院的,参照条例的有关规定办理”,“人民法院在条例施行前已经按照民法通则、原《医疗事故处理办法》等法律、法规审结的民事案件,依法进行再审的,不适用条例的规定”。“20号通知”是以医疗事故发生的时间而不是以纠纷发生的时间作为是否适用“条例”的判断标准。按照“条例”第二条的规定,医疗事故是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。所谓事故是指意外的变故或灾祸。因而事故是一种客观后果。虽然医疗行为或者医疗活动与医疗事故是因与果的关系,但考虑到法律是一种行为规范,而且法律不具有溯及既往的效力,故将“20号通知”第一条第一款中的“事故”理解为与医疗活动似更合理。也就是说,凡是“条例”施行后的医疗行为造成的医疗事故而产生的医疗赔偿纠纷适用“条例”的规定处理。“20号通知”未以医疗纠纷产生的时间作为适用“条例”的标准。这主要是考虑到医疗纠纷与医疗行为不是同时产生的,先有医疗行为而后有医疗事故,然后才有医疗纠纷。2002年9月1日前的医疗行为可能在9月1日后产生纠纷。对于“条例”实施前的医疗行为产生的医疗纠纷应当按照“条例”以前的规定处理,而不适用“条例”的相关规定。同时,“20号通过”在第一条第二款,根据法律不具有溯及既往的一般原则,明确了人民法院对在“条例”施行前已经按照民法通则、“办法”等法律、法规审理的民事案件再审时,只能依据原审时的有效的法律规定予以审理,而不能依据再审时有效的法律规定审理。

第二,应当参照“条例”处理医疗赔偿纠纷的范围问题。医疗纠纷是一个大的概念,医疗赔偿纠纷只是医疗纠纷的一部分。同时引起医疗赔偿纠纷的原因很多,医疗事故只是其中的一种。“条例”第二条对医疗事故作了立法式的定义,因而医疗事故是一个具有特定含义的概念,医疗事故引起的医疗纠纷只是全部医疗纠纷的一部分。

“20号通知”第一条第一款规定,因医疗事故引起的医疗赔偿纠纷参照“条例”的规定处理;因医疗事故以外的原因引起的其他医疗赔偿纠纷,适用民法通则的规定。

由于“20号通知”对“医疗事故以外的原因”没有作出具体说明,所以有不同的理解。

一种理解是:不构成医疗事故的损害应当属于较轻的损害,不具有可补偿性。

另一种理解是:如果不构成医疗事故,但医疗机构的行为与患者的人身损害后果之间存在因果关系或者医疗机构存在过错,医疗机构就应当承担民事责任。这种理解能够充分保护患者的合法权益。最高人民法院黄松有副院长对几类民事案件提出的指导性意见,涉及医疗纠纷案件时,他说:“近年来医患纠纷比较突出,如何处理医患纠纷一直是社会关注的焦点。已以于去年9月1日起施行的《医疗事故处理条例》是一部行政法规,人民法院在审理因医疗行为而发生的损害赔偿案件时,要正确理解上位法与下位法之间的关系,正确理解医疗事故与医疗过错之间的关系,正确理解《医疗事故处理条例》第49条第2款关于‘不属于医疗事故的,医疗机构不承担责任’的规定。对于鉴定机构认为不构成医疗事故,但经审理能够认定医疗机构确实存在民事过错、符合民事侵权构成要件的,人民法院应当根据民法通则第106条第2款等法律关于过错责任的规定,确定医疗机构应当承担的民事责任,以保护患方的合法权益。”

第二种理解实际上还注意到了“条例”对医疗事故界定的不科学性。

“20号通知”第二条和第三条实际上是对第一条的进一步补充规定。第二条明确了人民法院在民事审判中需要进行鉴定的程序及对鉴定进行审查的标准。医疗纠纷中涉及的医疗机构的过错及医疗活动与患者人身损害之间的因果关系无疑属于民事诉讼法第七十二条所规定的“专门性问题”。因而,应当由鉴定部门予以鉴定。民事诉讼法第72条规定,有“法定鉴定部门”的,人民法院应当交其鉴定;没有“法定鉴定部门”的,由人民法院指定。由于目前全国人大及其常委会的立法中未就司法鉴定部门作出专门规定,因而“条例”规定的医学会可以看作是法定鉴定部门。故“20号通知”规定人民法院“根据当事人的申请或者依职权决定进行医疗事故司法鉴定的,交由条例所规定的医学会组织鉴定”,但非因医疗事故引起的医疗赔偿纠纷需要进行司法鉴定的,按照《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》(法释〔2002〕8号)组织鉴定。该项司法解释对人民法院对委托司法鉴定的程序、鉴定人组成等问题作了专门规定。无论是由医学会组织鉴定还是由人民法院的司法鉴定机构组织鉴定,鉴定结论都是证据的一种。按照民事诉讼法的规定,鉴定结论“必须查证属实”,即经过质证,才能作为认定事实的根据。对鉴定结论的审查,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释〔2001〕33号)有具体规定。

人民法院在审理医疗纠纷案件涉及证据时有两点值得注意:第一,虽然依民事诉讼法和“20号通知”,人民法院可以依职权提交鉴定,但是人民法院在决定提交医学会或者人民法院的司法鉴定机构鉴定时,应当极其慎重。因为申请鉴定属于当事人举证责任范围,与当事人的实体民事权利密切相关。第二,正确理解医疗纠纷案件的举证责任分配问题。按照法释〔2001〕33号规定,“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任”。因而,“对医疗行为引起的侵权诉讼,司法解释规定的只是部分举证责任倒置,即涉及医方是否有医疗过错、医疗行为与损害结果之间是否存在因果关系负有举证责任。如果医方已尽到自己的职责,是能够通过正确行使举证权利而得到法律保护的。”

也就是说,患方作为原告在起诉时,应当承担其与医疗机构是否存在医患法律关系、是否存在损害事实等的举证责任。“经过审理,只有患方对其负有举证责任的‘正置’部分的事实提供了充分的证据,由医方实行举证责任倒置才有意义,否则,应当依法驳回患方的起诉或者诉讼请求。”

“20号通知”第三条明确了人民法院审理因医疗事故引起的医疗赔偿纠纷案件,在确定医疗事故赔偿责任时,参照“条例”所确定的赔偿原则、项目和计算标准办理。依“条例”规定,医疗事故赔偿采限额赔偿,未实行一般侵权损害赔偿中的“填补”原则。应当注意的是,如果被鉴定不是医疗事故但依过错原则确定医疗机构的民事赔偿责任时,还是应当参照“条例”所确定的赔偿项目和计算标准办理。否则,就可能出现不是医疗事故但其赔偿额高于医疗事故的赔偿额。

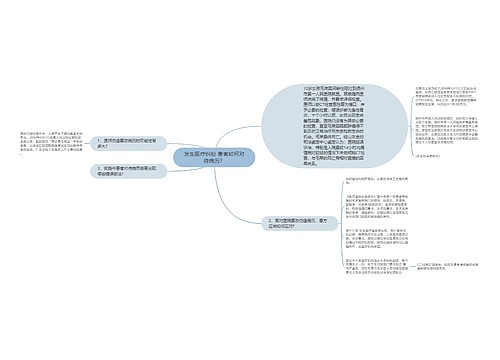

四、医疗纠纷应当区别不同类型分别适用法律

医疗纠纷确实是近年来社会各界关注的焦点,由于医患双方的利益冲突,对医疗纠纷的法律适用也有不同的主张。人民法院审理医疗纠纷案件,应当依据我国现有法律、行政法规的规定,依法平等保护医患双方的合法权益,以实现社会的公平与正义。正确适用法律,确保执法标准的统一,始终是人民法院审理医疗纠纷案件掌握的基本原则。对审判实践中处理医疗纠纷案件适用法律的“二元化”现象,应当如何理解?现从以下几方面予以说明:

第一,医疗纠纷案件,实际上是因医疗过失致人损害这一特殊领域的侵权行为引发的民事赔偿纠纷。目前,根据我国的法律和行政法规的规定,医疗纠纷可以分为两类:一类是医疗事故侵权引起的医疗赔偿纠纷案件;另一类是非医疗事故侵权行为或者医疗事故以外的其他原因而引起的医疗赔偿纠纷案件。虽然这两类案件都与医疗行为有关,但是发生的原因不同,前者致害的原因以构成医疗事故为前提,而后者致害的原因是不构成医疗事故的其他医疗过失行为。

第二,医疗赔偿纠纷应当区别情形分别适用民法通则和条例处理。在医疗服务过程中因过失致患者人身损害的赔偿纠纷,本质上属于民事侵权损害赔偿纠纷,原则上应当适用我国的民法通则处理。为了妥善处理医疗事故纠纷,国务院于2002年4月4日公布了医疗事故处理条例。条例属于行政法规,其法律位阶低于民法通则;但由于条例是专门处理医疗事故的行政法规,体现了国家对医疗事故及其损害赔偿的特殊立法政策,因此,人民法院在处理医疗事故引起的人身损害赔偿纠纷时应当以条例为依据。但是,对不构成医疗事故的其他医疗侵权纠纷应当按照民法通则第106条和第119条规定处理。

第三,受害人的损害必须给予救济。如果患者的生命或者身体健康因为医疗机构的过错行为受到了损害,致害人就应当对患者受到的损害承担赔偿责任。在有的情况下,虽然患者身体因医疗机构的过错行为受到了损害,但是经过鉴定,医疗机构的过错行为不构成医疗事故的,当然不能作为医疗事故进行处理。但医疗机构仍应当对患者的身体受到的损害承担医疗过失致人损害的民事赔偿责任。不能因为医疗机构的过错行为不构成医疗事故,就不对受害人受到的损害承担赔偿责任。公民的生命健康权是人的是最基本的权利,尊重保护人的权利是我国宪法和法律确定的基本原则。不论什么性质的侵权行为,只要损害了公民的生命、健康,就应当给予经济赔偿,这既是我国法律给受害人最基本的救济方式,也是宪法中关于保护人的基本权利的具体体现。

综上所述,条例只是从特别规定的意义上解决了医疗事故这一特殊侵权类型纠纷责任的承担问题,对不属于医疗事故的一般医疗侵权纠纷,还是应当按照民法通则的有关规定处理。这里体现的适用法律的“二元化”,不是法律适用依据不统一,而是法律、法规在适用范围上分工配合的体现。

推荐阅读:人身损害赔偿标准 医疗事故赔偿

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》 第二条

[2]《中华人民共和国民法通则》 第三条

[3]《中华人民共和国民法通则》 第一条

[4]《中华人民共和国民法通则》 第七十二条

[5]《中华人民共和国民法通则》 第一百零六条

[6]《医疗事故处理条例》 第二条

[7]《医疗事故处理条例》 第一条

[8]《医疗事故处理条例》 第四十九条

[9]《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》

[10]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第三条

[11]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第一百零六条

[12]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第一百一十九条

[13]《最高人民法院关于参照《医疗事故处理条例》审理医疗纠纷民事案件的通知》 第一条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心