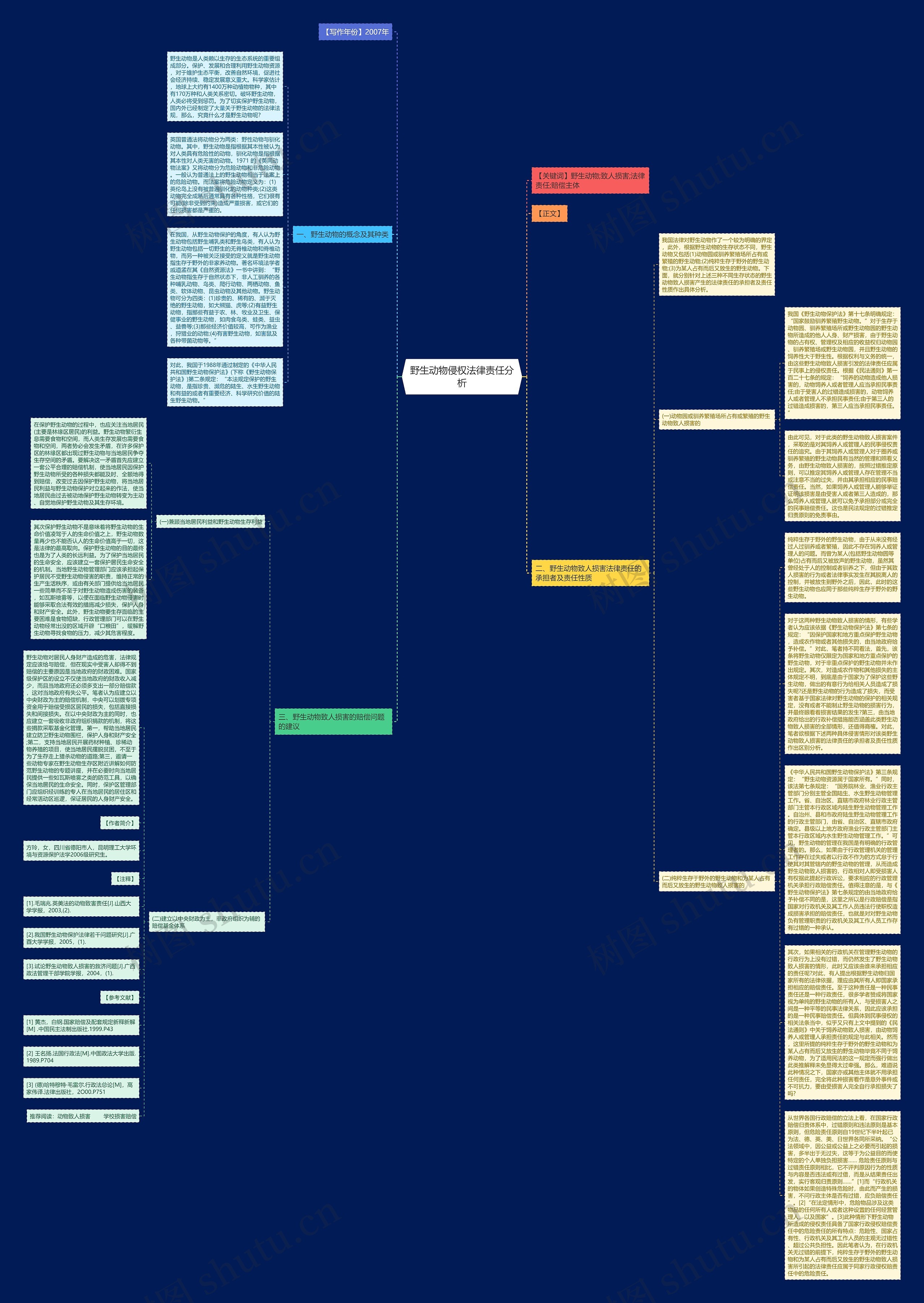

纯粹生存于野外的野生动物,由于从来没有经过人过驯养或者繁殖,因此不存在饲养人或管理人的问题。而曾为某人(包括野生动物园等单位)占有而后又被放声的野生动物,虽然其曾经处于人的控制或者驯养之下,但由于其致人损害的行为或者法律事实发生在其脱离人的控制,并被放生到野外之后,因此,此时的这些野生动物也应同于那些纯粹生存于野外的野生动物。

对于这两种野生动物致人损害的情形,有些学者认为应该依据《野生动物保护法》第七条的规定:“因保护国家和地方重点保护野生动物,造成农作物或者其他损失的,由当地政府给予补偿。”对此,笔者持不同看法,首先,该条将野生动物仅限定为国家和地方重点保护的野生动物,对于非重点保护的野生动物并未作出规定。其次,对造成农作物和其他损失的主体规定不明,到底是由于国家为了保护这些野生动物,做出的有意行为给相关人员造成了损失呢?还是野生动物的行为造成了损失,而受害者基于国家法律对野生动物的保护的相关规定,没有或者不能制止野生动物的损害行为,并最终眼看着损害结果的发生?第三,由当地政府给出的行政补偿措施能否涵盖此类野生动物致人损害的全部情形,还值得商榷。对此,笔者欲根据下述两种具体侵害情形对该类野生动物致人损害的法律责任的承担者及责任性质作出区别分析。

《中华人民共和国野生动物保护法》第三条规定:“野生动物资源属于国家所有。”同时,该法第七条规定:“国务院林业、渔业行政主管部门分别主管全国陆生、水生野生动物管理工作。省、自治区、直辖市政府林业行政主管部门主管本行政区域内陆生野生动物管理工作。自治州、县和市政府陆生野生动物管理工作的行政主管部门,由省、自治区、直辖市政府确定。县级以上地方政府渔业行政主管部门主管本行政区域内水生野生动物管理工作。”可见,野生动物的管理在我国是有明确的行政管理者的。那么,如果由于行政管理机关的管理工作存在过失或者以行政不作为的方式怠于行使其对其管辖内的野生动物的管理,从而造成野生动物致人损害的,行政相对人即受损害人有权据此提起行政诉讼,要求相应的行政管理机关承担行政赔偿责任。值得注意的是,与《野生动物保护法》第七条规定的由当地政府给予补偿不同的是,这里之所以是行政赔偿是指国家对行政机关及其工作人员违法行使职权造成损害承担的赔偿责任,也就是对对野生动物负有管理职责的行政机关及其工作人员工作存有过错的一种承认。

其次,如果相关的行政机关在管理野生动物的行政行为上没有过错,而仍然发生了野生动物致人损害的情形,此时又应该由谁来承担相应的责任呢?对此,有人提出根据野生动物归国家所有的法律依据,理应由其所有人即国家承担相应的赔偿责任。至于这种责任是一种民事责任还是一种行政责任,很多学者赞成将国家视为单纯的野生动物的所有人,与受损害人之间是一种平等的民事法律关系,因此应该承担的是一种民事赔偿责任。但具体到民事侵权的相关法条当中,似乎又只有上文中提到的《民法通则》中关于饲养动物致人损害,由动物饲养人或管理人承担责任的规定与此相关。然而,这里所提的纯粹生存于野外的野生动物和为某人占有而后又放生的野生动物毕竟不同于饲养动物,为了适用民法的这一规定而强行做出此类推解释未免显得太过牵强。那么,难道说此种情况之下,国家亦或其他主体就不用承担任何责任,完全将此种损害看作是意外事件或不可抗力,要由受损害人完全自行承担损失了吗?

从世界各国行政赔偿的立法上看,在国家行政赔偿归责体系中,过错原则和违法原则是基本原则,但危险责任原则自19世纪下半叶起已为法、德、英、美、日世界各同所采纳。“公法领域中,因公益或公益上之必要而引起的损害,多半出于无过失,这等于为公益目的而使特定的个人单独负担损害…… 危险责任原则与过错责任原则相比,它不评判原因行为的性质与内容是否违法或有过借,而是从结果责任出发,实行客观归责原则……”[1]而“行政机关的物体如果创造特殊危险时,由此而产生的损害,不问行政主体是否有过错,应负赔偿责任”。[2]“在法定情形中,危险物品涉及这类物品的任何所有人或者这种设置的任何经营管理人,以及国家”。[3]此种情形下野生动物所造成的侵权责任具备了国家行政侵权赔偿责任中的危险责任的所有特点:危险性、国家占有性、行政机关及其工作人员的主观无过错性、超过公共负担性。因此笔者认为,在行政机关无过错的前提下,纯粹生存于野外的野生动物和为某人占有而后又放生的野生动物致人损害所引起的法律责任应属于同家行政侵权赔责任中的危险责任。

U633687664

U633687664

U678146910

U678146910