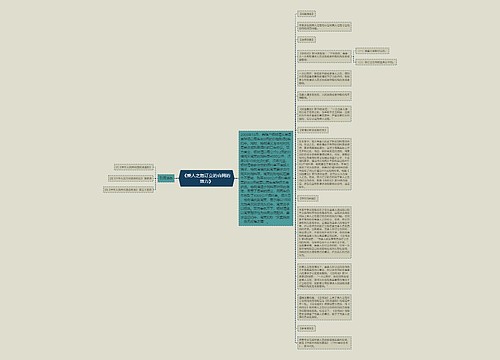

目前,国内理论界的主流观点倾向于在该项保留未被撤回的条件下,国际货物买卖合同仍必须以书面方式订立,口头合同依然无效。但笔者认为,根据目前国内立法的精神及《公约》的相关原则和规定,上述观点值得商榷。

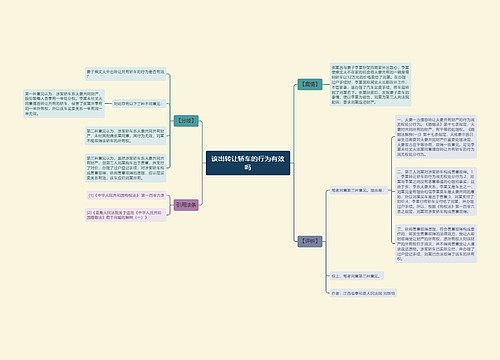

关于合同形式是否应当成为合同效力的要件,我国在《合同法》施行之前,一直采用合同形式要件主义,即合同应当为书面形式,口头合同没有法律效力。《中华人民共和国经济合同法》第三条规定:“经济合同,除即时清结者外,应当采用书面形式”,这意味着非即时清结的口头合同不具有法律效力。《中华人民共和国涉外经济合同法》(以下简称《涉外经济合同法》)规定,涉外经济合同以书面形式订立。《最高人民法院关于适用〈涉外经济合同法〉若干问题的解答》更明确了未用书面形式的涉外经济合同属无效合同。

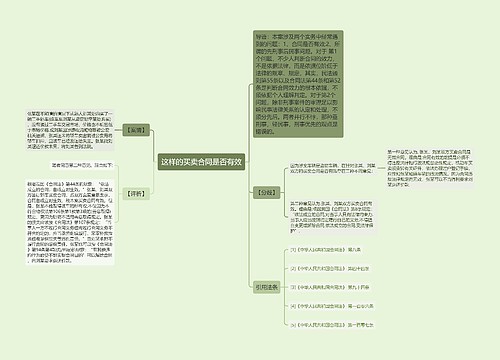

与之相反,《公约》对口头合同的法律效力持肯定的态度。《公约》第十一条规定:“销售合同无须以书面订立或书面证明,在形式方面也不受任何其它条件的限制。销售合同可以用包括人证在内的任何方法证明。”《公约》之所以这么规定,是基于大多数国家的法律并未规定合同形式可以制约合同效力,尤其是英美法系国家,不要求合同必须采用书面形式,口头合同与书面合同一样,发价一经接受,即为有效。《公约》这一规定与我国当时强调合同形式要件的立法理念冲突,因此,我国在核准《公约》时,对上述条款及与上述条款内容有关的规定声明保留,表达了我国反对以口头形式订立、修改、废止合同的立场。该项保留声明有效地避免了国内法与国际条约发生法律冲突,保持了司法上的统一性及可操作性。

然而时过境迁,《合同法》的出现打破了原有的稳定格局。1999年10月1日施行的《合同法》的第十条规定:“当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。”这一规定可以视为我国在立法上将合同形式由生效主义转变为证据主义,即合同形式只是证明合同成立的依据,而不能把其当作合同成立或生效的要件,实现了与《公约》的接轨。在这个问题上,我国立法甚至没有依照“法不溯及既往”原则,而是按照《合同法》在合同效力问题确立的“从新”原则认定合同效力,即在《合同法》实施以前成立的合同,适用当时的法律合同无效而适用《合同法》合同有效的,则适用《合同法》,以此进一步扩大了有效合同的范围。

而且,《公约》虽给予各缔约国对某些条款保留的权利,但这种保留的权利必须是《公约》明文规定的。《公约》第九十八条就规定:“除本公约明文许可的保留外,不得作任何保留。”排除了缔约国滥用保留权利的可能。这种保留的权利也不是没有制约的,《公约》为此设定了一定的条件,在符合这些条件的情况下,才可以声明保留或者说保留才是有效的。关于合同形式的保留,《公约》考虑某些国家只认可书面合同的法律传统,允许缔约国可以对此保留,但《公约》第九十六条规定:“本国法律规定销售合同必须以书面订立或书面证明的缔约国,可以随时按照第十二条的规定,声明本公约第十一条、第二十九条或第二部分准许销售合同或其更改或根据协议终止,或者任何发价、接受或其它意旨表示得以书面以外任何形式做出的任何规定不适用,如果任何一方当事人的营业地是在该缔约国内。”与之相对应的第十二条规定:“本公约第十一条、第二十九条或第二部分准许销售合同或其更改或根据协议终止,或者任何买入价、接受或其它意旨表示得以书面以外任何形式作出的任何规定不适用,如果任何一方当事人的营业地是在已按照本公约第九十六条作出了声明的一个缔约国内。各当事人不得减损本条或改变其效力。”由此可见,只有国内法只认可书面合同效力的缔约国才能够行使保留权利。签署核准书时我国显然是该条款的适格主体,而现今我国已经废止可以成为适格主体的法律,合同形式在立法上已不拘泥于书面形式,而是拓展到口头形式及其他形式,已经不属于“本国法律规定销售合同必须以书面订立或书面证明的缔约国”了。因此,我国已丧失了《公约》所赋予的该项保留权利,不能继续援引此条款声明保留。

综上,正是由于《合同法》的施行,不但使我国关于合同形式的保留声明的初衷不能实现,而且使人民法院在适用《公约》时,在合同形式问题上会陷入法律适用的“怪圈”。是继续坚持保留,修改国内法与之协调,还是撤回保留,使得《公约》与国内法保持一致,结果似乎是不言而喻的。但是,在目前我国仍坚持该项保留的现实条件下,人民法院不得不面临这一难题。笔者认为,人民法院在审理具体案件中不应只是着眼于保留声明未撤回的事实,简单地认定口头合同无效,而是应正视“躲藏”在这项保留背后的矛盾和无奈,进行理性的思考,作出适当的裁判。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646