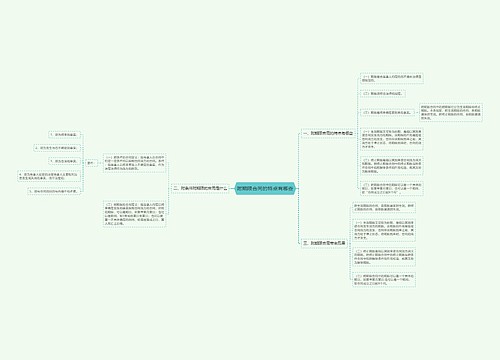

我国新合同法中的表见代理制度思维导图

放手你走

2023-02-16

制度

合同法

我国

代理

本人

代理人

表见代理

第三人

合同法

合同效力

合同代理

「摘要」表见代理制度在我国新合同法上的确立,反映了我国市场经济体制运行过程中对交易安全保护的重视。有关表见代理构成要件的理论纷争,是对这一制度作用于实际生活所应当发生的具体效果以及立法选择之合理性的不同角度的观察结果。

树图思维导图提供《我国新合同法中的表见代理制度》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《我国新合同法中的表见代理制度》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4afcbd1171954fa4133e2fa3115e5d34

思维导图大纲

相关思维导图模版

我国新合同法中的表见代理制度思维导图模板大纲

「关键词」表见代理,构成要件,合同法

我国新合同法第49条对表见代理作了规定。此规定宣告了新合同法制订过程中就这一制度有关问题之激烈争论的结束。但是,结束的当然仅是立法的选择而非理论的探讨。为此,特对之作如下评析,以使新合同法上这一制度的实施能够符合立法者的初衷。

一、立法根据:表见代理制度的法律价值

在我国新合同法颁布以前的民事立法中,并无表见代理的明确规定。虽然早在80年代中期,理论界便有人提出了在我国建立表见代理制度的主张,但这一问题并未引起足够的重视。直至近几年,表见代理制度方渐成研究热点。并作为颇具代表性的新制度写入新合同法草案第一稿(学者建议稿),并最终为新合同法所确定。

表见代理制度重新“崛起”的根本原因,在于我国合同立法保护交易安全之价值取向的进一步确立。

合同法上的交易安全是交易环境应当有的一种确定状态,亦即交易者基于对交易行为合法性的信赖及对交易行为效果确定性的正当期待而进行的交易,应当获得法律的肯定性评价,否则,交易活动便会因其过分的危险和不确定而迫使交易者过分谨慎,从而抑制其从事交易的积极性。实质上,交易安全的保护对象为交易秩序即社会整体利益,而此种保护,则通常以牺牲某种个人利益为代价。而表见代理制度,则是以牺牲本人(无权代理之“被代理人”)利益为代价,通过侧重保护善意第三人的利益达到保护交易安全的目的。

历史上,表见代理制度肇始于1900年德国民法典。崇尚理性的德国人在抽象出代理人之三方关系的同时,以极其严谨的逻辑演绎确定了代理制度的基本法则:首先,代理权之存在,得产生本人与代理人之间的关系;其次,代理权之行使,得产生代理人与第三人之间的关系;第三,代理权之实现,得使代理行为法律效果归属于本人。很显然,在代理关系的结构中,代理权的存在,是本人承受代理行为后果的基本原因,亦即一般而言,代理权的存在是代理关系成立的绝对要件。然而,在交易过程中,第三人对于代理人之有无代理权及代理权限范围的判断,却不能不受客观情势的制约(因代理人是否被授予代理权及被授予何种性质、何种范围的代理权,毕竟纯属本人与代理人之内部关系),如果将一切无权代理行为均作为单纯的违法行为对待,即无权代理行为均属无效,则当第三人确信无权代理人有代理权,并对这一确信无过失时,第三人的利益难免受到不当损害,同时,也使第三人同代理人所进行的民事活动处于极不安定的状态。因此,为维护代理制度的信用与稳定,法律有必要在一定条件下“牺牲”本人的某些利益,借以确保交易的安全。为此,德国民法典在代理一般准则之外,将表见代理规定为其适用上的例外,确认在特定情况下,无权代理得发生与有权代理之同样效果。此种做法,后来为大陆法系一些国家或地区的民事立法所不同程度地采用,并成为英美国家审判实践中的重要原则。

民法传统理论对于表见代理的适用进行过充分的研究。台湾学者戴修瓒认为:所谓表见代理,系“无代理权人而有相当理由,足令人信为有代理权时,法律即使本人负授权人之责任也”。〔1〕李宜琛则具体指出,表见代理的发生原因不外三种:其一,因本人的明示或默示(即本人的行为显然会让第三人认为代理人享有代理权,虽然事实上本人并未与之授权。例如,本人向第三人表示,将以他人为自己的代理人,但事后并未向代理人授权);其二,因代理人的越权代理(本人对代理权的限制有时不为第三人所知悉。因此,在代理人超越授权范围实施代理活动时,如无相反通知,代理人所表现出来的代理权限,则有可能被第三人认为是其拥有的权限,从而与之为法律行为);其三,因代理权的终止(代理人之代理权已被本人撤回或因其他原因终止,但为第三人所不知,从而信其仍有代理权而与之为法律行为)。[2]由此,表见代理便具备与一般无权代理所不同的三个基本特征:一是第三人误认为代理人有代理权;二是第三人产生误解的原因是由于客观上存在使其误信代理人具有代理权的情形;三是第三人对误解的发生无过错。而表见代理与其他无权代理的根本区别,乃在于表见代理中代理人所为代理行为,能够引起与合法的代理行为相同的法律效果,即表见代理人与三人实施的法律行为有效,且行为的全部效果必须由本人直接承受。

如果说,上述表见代理的理论和立法在我国民事立法的初创阶段(80年代到90年代初)尚不能够为我们所完全理解和重视的话,那么,随着我国经济体制改革的不断深入,商品交易日益发达,代理关系逐渐复杂多样,由此导致的民事纠纷也日趋增多,对于代理活动中交易安全及善意第三人利益保护的问题,便不能不显示其重要。为此,在新合同法中明确规定表见代理制度,自然获得理论界和立法者的一致赞同。

但是,对于如何规定表见代理制度,却发生了一场相当激烈的争论。

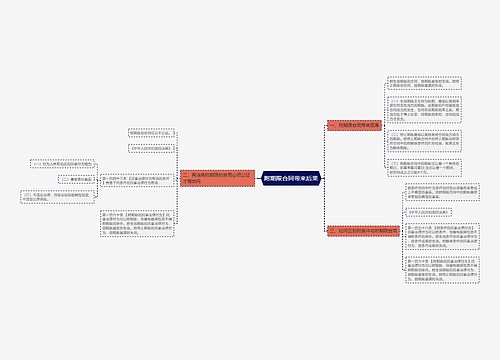

二、 立法选择:表见代理构成要件的论争

争论的焦点在于表见代理的构成要件。在此,形成两种主要的观点:

(一)“单一要件说”(或称相对人无过失说),即“表见代理的成立,不以被代理人主观上具有过失为必要条件。即使被代理人没有过失,只要客观上有使相对人对于代理权存在与否陷于错误认识的客观情形,即可成立表见代理。”[3]亦即相对人对无权代理的发生无过错是构成表见代理的唯一特别要件,其具体表现有二:一是客观上具有使相对人相信无权代理人具有代理权的情况;二是相对人为善意且无过错。

上述由一些学者于80年代后期提出的观点自称承袭“传统理论”,并以大陆法系各国民法中

的表见代理有关规定为范例,故其在新合同法起草过程中得到很多学者的支持,以至为新合同法第一稿(学者建议稿)所完全采用,其在第39条规定“在无权代理的情况下,如果善意相对人有理由相信以他人名义与之订立合同的人有代理权,其依合同取得的权利,受法律保护。”(第1款)“在代理人超越代理权和代理权终止的情况下,善意相对人的保护,适用前款规定。”(第2款)[4]

(二)“双重要件说”(或称被代理人有过错而相对人无过错说)。在国内,这一学说首先由笔者于1988年提出,[5]后来获得一些学者的支持。其基本观点是,表见代理的成立必须同时具备两个条件:

1. 须本人以自己的过失行为使第三人确信代理人有代理权。

本人的过失是指本人应当预见自己的行为会使第三人误信代理人有代理权,但未能预见;或虽已预见,却未采取适当措施加以避免。本人的过失行为可以表现为“疏于通知”,如本人用通知或广告的方式告之特定或不特定的第三人将以某人为其代理人,虽事后并未向代理人授权,或授予代理人的代理权范围有所改变,但未将之以相应的方式通知第三人。又如本人撤回代理权后,未及时收回代理证书并通知第三人等。也可以表见为“沉默”,如本人明知他人以其名义进行无权代理,但不作或不及时向第三人作否认表示的。但如系无权代理人以自己的行为使第三人误信其有代理权且为本人所不知者,不构成表见代理。例如,行为人盗用他人署名的空白委托书及印章,或伪造、篡改介绍信(代理证书)等进行的无权代理,虽第三人为善意,但本人无过失,故不成立表见代理。

2. 第三人不知也不应知代理人无代理权。

第三人须为善意,即有充分理由相信代理人有代理权。如果第三人与代理人为民事行为时,明知代理人的行为是无权代理,或在当时情况下,应对代理人的身份及其代理权限予以必要审查,但由于疏忽大意或过于自信而确信其有代理权,则不构成表见代理。

与“单一要件说”不同,上述表见代理的成立并非单纯以第三人与无权代理的发生无过失为条件,而是以本人的无过失与第三人的无过失为必要条件,二者缺一不可。也就是说,对于无权代理的发生,如果本人无过失,或虽然本人有过失,但第三人也有过失的,均不能成立表见代理。笔者所持理由是:

(1) 当对“单一要件说”进行具体分析时,不难发现,这一理论的缺陷在于单纯地、绝对地强调保护代理活动中第三人的利益,而对本人的利益全然不顾。按照这种理论,即使本人对无权代理的发生毫无过错,只要存在某种“客观原因”而使第三人误信无权代理人有代理权,则无权代理人的行为也要对其发生法律约束力。同时,本人所承担的责任(对无权代理人的故意或过失所承担的责任),并不仅仅是就无权代理人的活动而为第三人造成的损失的赔偿责任,且本人还须履行无权代理人所订立的合同(因为表见代理发生与有权代理同样的法律效果)。这种作法,无论于民法对交易安全保护之本旨而言,或就民事责任承担之根据而言,均有不符:近代民法对交易安全之侧重保护,其主要价值在于维护财产流转之动的安全,以避免善意相对方遭不测事件之损害。但交易安全的维护,不得损及公平之根本原则。依“单一要件说”,即使本人与无权代理人之间毫无关系,也须为之承担责任,此举令纯然无辜之本人为他人不法行为负责,于情于理皆有不合。与此同时,如果无权代理人与本人毫无关系而相对人仅依表面现象信任其有代理权,则相对人轻率或轻信之过失当可成立,对其利益的偏重保护而慨然“牺牲”本人之利益,显然不足为取。

(2)“单一要件说”自称承袭“传统理论”,并以德、日等国民法为其范例,其与事实并不完全相符。

就理论而言,我国学者所称之“传统理论”,主要来自1949年以前中国国内民法学者以及此后台湾学者的著作。但检查前述传统理论,有关学者在论及表见代理定义及要件时,莫不将“本人与无权代理人之间有一定关系”作为基本条件(如依李宜琛先生言,表见代理系因无权代理人与本人间“有一定关系之存在”而成立;[6]依戴修瓒先生言,表见代理之要件有二,即无代理权人及无权代理人与本人之间必须有一定关系;[7]又依杨与龄先生言,表见代理须“本人与代理人间有一定事实关系存在”。[8]此处之“一定关系”或“一定事实关系”,前述学者多依据台湾民法典予以解释,即包括两种情形:一是由自己之行为表示以代理权授与他人者;二是知他人表示为其代理人而不为反对之表示者(台湾民法典第169条)。倘作仔细分析,所谓本人与无权代理人间之“一定关系”,实质上不过是对本人于无权代理发生所存之过错的推定而已,即倘无本人之故意或过失,相对人就不至相信无权代理人有代理权而与之为法律行为,无权代理即不会发生。对此,戴修瓒先生所言极是:“……但自本人方面言之,全无关系之他人,苟自称代理人,仅因表面上足信为有代理权,自己即应负责,亦未免过刻。故须与自己之间,有一定关系,始负责任也。”[9]

再就德、日等国立法例而言,其虽未明文将本人之过失规定为表见代理的成立条件,但其所列构成表见代理之各事项,莫不以本人之过失作为基础。如《德国民法典》关于表见代理的第170条至第173条之规定中,本人对无权代理人行为承担责任,均以本人已为的授权行为继续有效为条件;又如依《日本民法典》之规定,表见代理的成立,或因本人对第三人表示授与他人以代理权(第109条),或因代理人越权代理而相对人“有正当理由”相信其有此权限(第110条),或代理权消灭而相对人非因过失而不知(第112条)。上述事由中,本人对第三人表示授与代理权而后并未授与,但其未及时通报第三人,致无权代理发生,其过失毋庸置疑;而代理人越权代理时,如本人于代理权限制上清晰明白,足使第三人知晓代理人之起初权限,则除非第三人为恶意,无权代理亦不致发生。反之,第三人相信越权代理人的行为并未越权之“正当理由”,通常应表现为本人对代理人授权不明或对代理权未加足够明晰之限制,如此,本人之过失自不待言;至于代理权终止后发生的表见代理,则实质系以本人在代理权终止后未对第三人作必要告之为条件。

总之,无论大陆法国家或英美国家,为强化代理制度之信用,保障商品交易之安全,对表见代理的运用都十分重视。但无论这一制度的适用范围如何扩大,对于纯然无辜之本人,法律不可能违背其意思而对其施加以不利益乃至经济制裁。质言之,所谓“交易安全”,理应包括“动”的安全与“静”的安全。所谓“静”的安全,如郑玉波先生所言,“乃对于吾人本来享有之利益,法律上加以保护,不使他人任意夺取,俾得安全之谓,此种安全之保护,系着眼于利益之享有,故亦称‘享有的安全’或‘所有的安全’”。[10]从整体而言,本人亦为交易者,其“静”的安全亦应受法律保护。因此,强调本人之过失对表见代理成立的作用,有其重要价值。故在前述两种观点中,“双重要件说”似乎更为合理。

然而,我国新合同法规定的表见代理最终采用的是前述“单一要件说”。

三、 立法评价:表见代理成立法定要件缺陷之弥补

新合同法第49条以极其简洁的文字对表见代理作了规定:“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。”应当说,这一规定侧重保护无权代理行为中善意第三人利益之意图昭然若揭。

如依前述“双重要件说”,新合同法之规定的缺陷当属明显:其一,依其规定,无权代理本人之利益似乎纯然不为法律所虑及,即使“祸从天降”,仍无法直接从法律上获得必要救济:诉讼中,本人完全不得基于其自身所处情势提出任何抗辩,只能被动地攻击主张表见代理的第三人所持“理由”之正当性;其二,依其规定,表见代理只须具备一个条件即可成立,即“第三人有理由相信无权代理人有代理权”。而第三人之“有理由”,分明为一模糊用语,其可被理解为第三人主观上之“善意”,也可被理解为仅指第三人所处之某种客观情势,这样就使第三人在主张表见代理时拥有极其宽阔的选择余地,明显置本人于不利。

然而,倘作冷静反思,新合同法所作此等立法选择又并非毫无道理:首先,“双重要件说”自身存在理论上的不足及操作上的困难,立法上难以完全采用。

如前所述,“双重要件说”正确之处在于指出了本人基于表见代理而承担不利后果的某种本质原因。在多数情形,本人之于表见代理的发生也总是存在某种过失。但是,“本人之过失”实际上并不能完全适当地描绘本人于表见代理发生时所处的特定情势。例如,由于本人与无权代理人之间的合伙关系、夫妻关系而发生的表见代理,就很难认定本人之存在何种严格意义上的“过错”;与此同时,本人之过错为其主观心理状态,多表现为消极的不作为(如撤销代理人的代理权未及时告知被代理人等),司法操作上判断此种过错多有困难。诚如日本学者四宫和夫所言:“实际上本人责任归属要素、基本权限与越权代理行为之关联性等,往往成为(第三人)‘正当理由’判断所考虑之对象。至于证明责任,大概而言与‘正当理由’方面,应由第三人举证。而恶意(即本人之过失-笔者注)方面,则存在于本人方面,但从(正当理由)之现实机能考虑,似不应深究严格意义上之举证责任。”[11]质言之,如采“双重要件说”,无疑将导致确认表见代理的双重标准,即既要确认第三人之无过错,又要确认本人之过错,从而导致司法操作上的不便。

其次,新合同法规定的表见代理的认定标准,扩张了司法解释空间,迎合了法官裁量权扩大之立法潮流。

表面观之,新合同法似乎完全采用了“单一要件说”,但仔细考虑,却大有斟酌之必要:对于表见代理的成立要件,新合同法并未确定为第三人之“无过错”,而为第三人相信无权代理人有代理权之“有理由”。而第三人“有理由”之概括性与模糊性,无疑为对此可作之立法解释及司法解释提供了广阔的空间。由此辨之,新合同法的立法本意,并非纯然不考虑本人之利益,亦并非如前述“单一要件说”之理论阐述“,完全以第三人有否过失(而完全不考虑本人之于无权代理发生所处之特定情势)为判断表见代理能否成立的唯一条件。倘结合新合同法诸多规则有意扩张司法裁量权的做法,则有关表见代理成立条件之简略、概括乃至模糊的规定之用意,不言自明。

总而言之,新合同法未仿德、日等国民法典列举规定成立表见代理的诸种法定事由,而对之设定富有弹性的原则规定,此种立法选择利弊共存:其利在便于法官依个案之具体情势灵活作出裁判;其弊则在于立法上此种弹性规定的适用效果,不得不取决于法官正确的公平观念及对立法意图的把握,适用上难免导致偏差。因此,对新合同法规定的表见代理成立条件作出某些法律适用上的限制性解释,当属必要:

(一) 对第三人“有理由”的判断,司法上应借鉴其他各国立法所列举规定的成立表见代理之各种典型情形,从审判观念上形成判断表见代理能否成立之具体标准。而“本人于无权代理发生具有过失”及“本人与无权代理人之间存在某种特殊关系”,则应当成为认定第三人“有理由”相信无权代理人有代理权的基本事实依据。

(二) 对第三人“有理由”的判断,司法上应采客观抽象之一般标准。具体而言,如第三人“有理由”相信无权代理人有代理权,则该第三人当然为“无过错”。但从诉讼操作效果看,“有理由”非完全等同于“无过错”:第三人有无过错为特定当事人之主观心理状态;其有无理由则为具备一定条件之客观事实。诉讼中,法官认定之指向不应为第三人是否“知道”或“应当知道”代理人无代理权,而应为其相信无权代理人有代理权有无“理由”及理由是否充分。亦即对第三人有无理由之判断,并不依据特定第三人本人所具有之特定条件,如其判断能力、判断手段等(此系个别标准),而应依具备通常判断能力及判断手段的当事人之一般标准。例如,与本人无任何关系之无权代理人,利用伪造的印章、合同书等与第三人订立合同,其伪造的文件达到天衣无疑的程度。如依个别标准,第三人完全有可能根本无法判断代理证书之真伪,其得构成“不知”或“不应知”代理人无代理权之善意;但如依一般标准,则第三人在与无权代理人之间原来并不存在任何信赖关系的情况下,未对虚假的代理证书作必要的审查(在通讯工具十分发达的现代社会,此实属轻而易举),便与之订立合同,其既不符合交易习惯,亦未尽到谨慎交易之必要注意,故其仅凭“不可能辩别代理证书之真伪”之单纯事实,当不能构成相信无权代理人有代理权之充分理由。

「注释」

[1][7][9]戴修瓒。民法债编总论[M].90。

[2]李宜琛。民法总则[M].台湾正中书局,1977.323-326。

[3]章戈。表见代理及其适用[J].法学研究,1987(6)。

[4]梁慧星。民商法论丛,第四卷[M].北京:法律出版社,1996。

[5]尹田。论表见代理[J].政治与法律,1988(6)。

[6]李宜琛。民法总则[M].台湾正中书局,1977.321。

[8]杨与龄。民法概要[M].1992.76。

[10]郑玉波。民商法问题研究,(一)。台湾三民书局,1980.10。

[11]四宫和夫。日本民法概论[M].法律出版社,1995.68-69

查看更多

二手书销售平台新航标思维导图

U482683014

U482683014树图思维导图提供《二手书销售平台新航标》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《二手书销售平台新航标》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92403b70afada50cf4fa4f56e0981c9

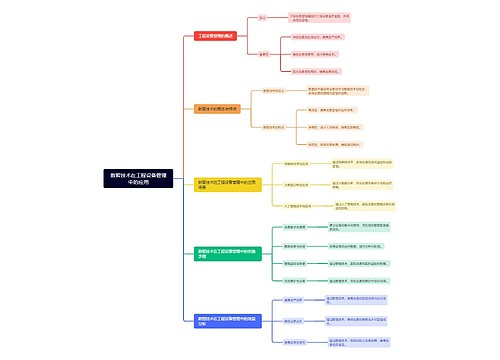

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心