最高院法官论“股东资格的认定”思维导图

好想你

2023-02-14

认定

资格

股东

法官

最高

股权

公司

登记

名册

名人

公司法

公司法论文

杜军 最高人民法院

树图思维导图提供《最高院法官论“股东资格的认定”》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《最高院法官论“股东资格的认定”》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:cca289181bd96108d0f9b4591037291b

思维导图大纲

相关思维导图模版

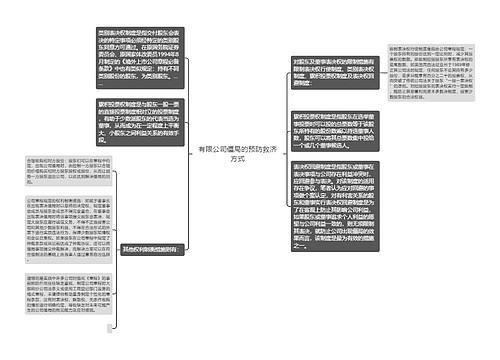

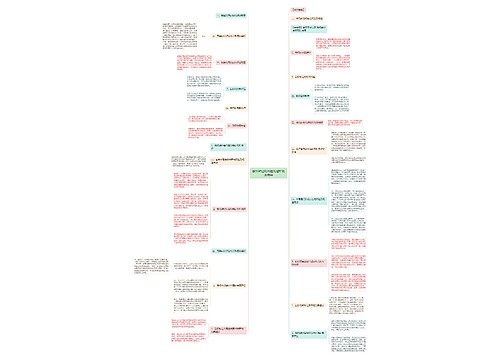

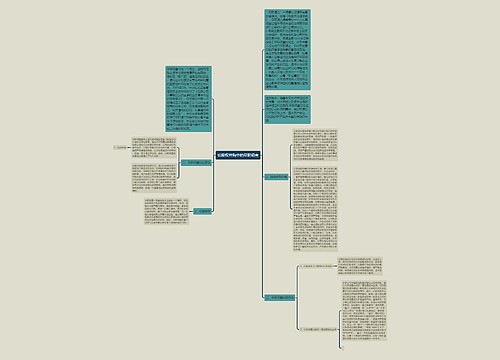

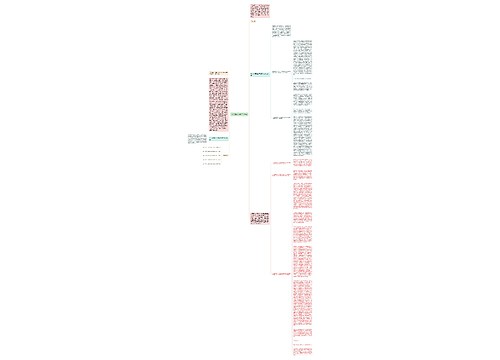

最高院法官论“股东资格的认定”思维导图模板大纲

股东资格的认定标准在审判实践中是一个见仁见智的问题。具体而言,能体现股东资格的证据材料包括但不限于出资证明书、股票、工商登记资料、公司章程、股东名册、股东协议,这些材料对股东的规定有时并不一致,法官必须选择合适的标准来确定股东资格。尽管有观点认为应当区分内部关系和外部关系来认定股东资格[1]。但是何为内部关系、何为外部关系有时并不清楚,有时甚至互相转化,[2]所以还应当更深入地对上述材料进行分类和规整,以便在不同法律关系中准确地确定股东。另一方面,需要特别注意的是,我国《公司法》第33条和第131条分别规定了有限公司和股份公司必须备置股东名册,而且规定有限公司“记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利”,这是否意味着股东名册在前述材料中具有绝对的效力,可以凭股东名册上的记载绝对、划一地认定股权归属进而确定股东资格?笔者认为并非如此。相反,笔者认为认定股东资格没有绝对的标准,应当区分不同的法律关系分别进行认定。

一、在股东名册记名人与公司之间,公司凭名册记载向记名人履行义务,记名人凭此记载向公司主张股东权

公司尤其是上市的股份公司,构成成员(股东)常常处于变化之中,公司很难及时、准确地掌握成员的变化情况,这会导致公司很多事务不能顺畅地进行。因此,采用备置股东名册这一静态的方法来寻找和识别股东就很有必要。[3]在与公司之间,股东名册上的记名人被推定为股权享有人。公司需要向股东履行义务或为其他行为时,只需依照股东名册而向其中记名的人履行或作出即可,公司无需在股东名册之外另外考查记名人的真实权属关系,即使某记名人的股权发生变动,但只要名册上的名称尚未更换时也是如此,此时将免除记名人不是真正股权人时公司的“错误”履行责任、这就是所谓的股东名册“免责效力”。同时,股东名册上的记名人凭名册的记载将产生两种效力,其一是资格授予效力,记名人没有必要再向公司证明自己的实质性权利,凭此记载就可以表明自己享有股东资格;其二是对抗效力,记名人凭此记载可以直接向公司主张股东权,而不管真实的权利状态如何。就股东名册的这些效力而言,无论是有限公司,还是股份公司,均应如此。我国《公司法》规定记名人可以依照股东名册主张行使股东权,因为行使股东权必然是向公司行使,所以我国的规定也表达出与上述完全相同的意思。

股东名册的这些效力还可以延伸到股东与公司间的其他关系中,比如在股东代表诉讼中,提起代表诉讼的股东只要在股东名册上记名且持股比例符合法律规定,就是适格的原告,至于其是否真正享有股权并不影响诉讼的提起。

然而,实践中我国很多公司尤其是有限公司和未上市的股份公司未置备股东名册。那么,某人向公司主张股东权利或者公司向股东履行义务时应当如何确定股东呢?笔者认为,在有限公司中可以依照公司章程上的记载来确定股东,但是公司章程并不具有股东名册同样的效力,在他人对章程上记载的股东身份提出异议时,就还是要涉及到多人之间股东身份的确认问题。在股份公司中,章程中没有记载非发起人股东,此时可以依照是否持有股票来确定股东,但是问题是如果非股票持有人对章程上记载的股东身份提出异议,股票本身并不具有股东名册那样的效力,此时同样涉及到在多人间确认股东资格的问题。对这一问题,下文将进行分析。

二、在多人之间确认股权归属时,股东名册等材料并不具有推定力

当包括股东名册记名人在内的数人就股权的归属产生争议,而且各自依据不同的文件主张股权归属于自己时,实践中有观点认为应当一律以股东名册上的记载认定股东。其理由是现行《公司法》既然异乎于旧法而将股东名册效力进行明确,那么股东名册就应当成为认定股东资格的唯一依据。笔者对此持保留意见。诚然,股东名册在确定股东与公司间关系问题上一直未被赋予应有地位,现行《公司法》对此作了适当的修正,应当说是名副其实。但无论是公司法理论还是现行《公司法》都没有确立股东名册在确认股东资格上的唯一证据效力,所以以股东名册来绝对地认定股权的享有者不符合股东名册设置的初衷,矫枉未必需要过正。进而言之,在确认股权归属时,任何单一证据材料都不具有当然的推定力,而只是具有普通证据的效力,只能在一定程度上证明权利可能的归属,至于股权最终归属于谁则要综合各种证据材料来考察真实的权利关系。而当两人(或多人)分别持有前述证据材料时就更是如此。

(一)两人就股权的归属有明确约定的,应当依约定确定股权归属

所谓明确的约定,包括股权转让协议和委托持股协议等。在委托持股的情况下,两人约定由其中一人享有股东权益,但另一人代为行使股权甚至在股东名册上记名,此时两人股权归属仍然依双方的约定来确定,通常的情况是股权并不归属于代为持股人。比如存在隐名人时,尽管隐名人不在公司文件上体现,但按照隐名人和显名人之间的协议,股权归属于隐名人的,隐名人享有股权。需注意的是,尽管隐名人享有股权,但并不意味着他可以向公司主张股东权利,因为如前所述,在某人与公司之间,只有股东名册上的记名人才能直接向公司主张权利。此时隐名人持有股权的意义在于他可以向公司请求在相应文件上进行名义变更。

在股权依双方约定而转让的情况下,判断股权归属的标准就是看股权是否已经转移。如果股权已经转移,那么股权就归受让人所有,反之则仍归出让人所有。那么判断股权转移的标准又是什么呢?笔者认为在我国要区分有限公司和股份公司分别进行回答。

事实上,股权表现的是持股人与公司之间的“成员一团体”关系,其客体不是物,如果套用物权的变动方式无异于削足适履。单纯就权利变动模式来讲,有限公司股权的变动应当属于意思主义,而非形式主义,尤其不能认为是物权形式主义模式。双方达成转让之合意后就发生权利的变动,只是股权变动后,受让人(股权人)并不能依此变动对抗公司(即不能依此向公司主张行使权利)。权利变动后,出让人(原股东)交付相关的证明文件和协助办理各种文件变更手续就是合同附随义务。受让人取得股权的时间是合同生效(达成转让合意)时。当然,双方也可以在股权转让合同中约定合同生效时股权不转移,而在符合一定条件时转移,那么当条件达成时股权就转移给受让人。受让人取得股权后可以请求公司进行股东名册、工商登记以及章程的更换。

2.股份有限公司中的非上市公司多人间的股权确认与上述有限公司一致。而上市公司,由于记名股权的转让都是通过电子交易系统集中竞价并最终撮合交易,而交易者并不知道相对方的身份,而且《证券法》第148条规定了证券登记结算机构应当履行证券过户的职责,再加上我国沪深交易所都是在发生交易后的次日进行清算交割和过户,交易发生与股权过户间的时间相当短,所以可以认为股权的变动是股票过户后发生。在股票过户的同时,登记结算机构相应进行股东名册的变更,将买受人登记为新股东。可见,上市公司记名股股份受让人、股份登记人和股东名册记名人几乎完全一致,转让中股东身份也很容易确定,即以过户为准。实践中这方面出现的问题也较少。

无记名股票依当事人的交付即生转让的效力,股票占有人即被推定为适法持有人,也就是股权享有人。但是,按照《公司法》的规定,[7]无记名股票持有人在向公司提存股票后可以行使股东权利。学者解释为占有无记名股票同样不是指直接行使股东权,而是指作为适法的持有人向公司提存股票之后才可以行使股东权。[8]

(二)数人间就股权归属没有约定,或者公司不同材料中的记名人又不一致时,在确认股权归属时应分别不同情况进行处理

1.记名人与资本提供人间发生股权争议。甲提供原始出资将其投入公司并取得出资证明书,但份额却被记载于乙的名下。这种记载可以是股东名册、公司章程、工商登记文件等。此时如无其他证据足以证明股权的真实归属,就应当保护实际出资人,即应当认定股权归属于甲。因为此时是在两者之间确定股权归属,而不涉及第三人,资本提供人取得出资证明书的事实表明其向公司提供了资本,具有成为股东的意愿,其应当受到保护。这种情况常常表现为冒名者与被冒名者间发生股权争议。冒名者是指未经同意使用他人姓名并将其记载于股东名册的人,该他人为被冒名者。被冒名者(记名人)本就与公司无关,其被冒名才“偶然”与公司发生关系,这种关系不值得法律保护,所以此时应当认定股权归属于冒名者(出资者)。当然如果此冒用是为了规避法律的话,那么冒用者享有的股权应当按照法律规定的程序进行处分。这又是另外的问题。如果资本提供人没有取得出资证明书,就不能证明其提供资本是为了成为股东,所以就不能取得股权。

2.因公司原因导致两人(或多人)对同一股权进行出资,而且不同文件上记载的股东均不同。这时,所有的记名人均无过错。为了确保公司的正常经营,在确认股权归属时应当结合实际参与公司事务的程度来判断。参与公司经营的程度较大的人应被确认为股权享有人。

3.他人的无权处分行为导致两人间股权归属产生争议。甲是有限公司的股东,其将股权转让给乙之后,在未进行公司文件等更名前,甲又以自己的名义将股权转让给丙,丙并不知道该股权先前已经转让给乙,而且公司文件中也不能体现甲已丧失股权,所以丙是善意。按照《物权法》的规定,丙可以取得股权,[9]并可以请求公司对相关文件进行变更。

4.记名人或公司的违法(违约)行为导致他人未被记名时的股权争议。记名人有时可能是违反法律规定或违反股东协议使自己记名而他人未被记名,此时应当认定该他人享有股权。在有限公司中,有时由于当事人间的某种关系导致同一出资份额在不同文件上的记名人不一致,比如某人与他人具有夫妻、父子、兄弟等关系,某些文件上记载股东为该人,某些文件上又记载股东为其妻(或子、弟等),在股权确定时原则上应当以实际出资人为股权享有人。

5.其他复杂情况下的股权争议。这些情况是指上述几种情形之外,不同文件上的记名人均不一致,这些记名人凭各自文件的记载向对方主张股权归属于己。而且除了这些记载外没有其他证据可以证明股权的归属,对此原则上应保护实际出资人。

三、第三人向股东主张权利时股东的确定

第三人主张权利包括如下几种情形。其一是公司的债权人向公司股东行使赔偿请求权,此时股东就是债务人。比如当公司设立无效时,公司股东向债权人承担连带责任。在此情况下如果公司各种文件上记载的股东不一致时,债权人就必须首先确定谁是股东,这其实是寻找股东的过程。那么债权人应当依据什么来寻找(确定)股东呢?其二是某人是债务人,债权人向其主张债权,该债务人在工商登记材料上记载为股东,但在公司其他文件上并不是股东(或者其他文件上载明他人是股东),此时债权人能否要求执行债务人在工商登记材料上载明的股权?其三是某人是债务人,对公司享有股权,但并没有在工商登记材料上记名(或者工商登记材料上记载的是他人的姓名)。此时其债权人能否请求执行该股权来偿债?

在第一种情况下,公司债权人在寻找股东时应当以工商登记资料为准,无论真实的股权关系如何,在工商登记资料上记名的人就被视为公司的股东,应当对债权人承担股东应承担的责任。这是因为工商登记属于商事登记,其就有较强的公示性功能,债权人足以凭此信赖记载人为真实的股东,所以应当由工商登记材料上的记载人承担责任。至于真实的权利关系如何、是否发生记载人向他人追偿,则是由另外的法律关系来解决。

在第三种情况下,由于债务人在公司享有股权,此股权无疑构成债务人的财产,为了保护债权人利益,债权人可以主张执行该股权以受偿。这里需要注意的是,《公司法》第33条第3款的目的是保护第三人对工商登记材料的信赖,而不是用工商登记材料的记载来限制第三人,即不是说第三人只能信赖工商登记材料、登记材料中载明的人就是真正的权利人。所以不能认为此时在工商登记材料上记名的人可以凭工商登记“对抗”债权人从而债权人不能要求执行股权。在债务人对公司享有股权时,尽管没有在工商登记材料上记名,债权人仍然可以要求执行其股权。

问题在于,如果上述第二种情况和第三种情况同时出现,工商登记材料上的记名人和公司股权实际享有人各自的债权人均同时向其分别要求执行股权或以股权变价受偿时,在两方债权人间如何分配股权或股权利益值得考虑。笔者初步的意见是应当比较双方债权人各自对债务人信赖的先后和信赖程度的大小,试设想两种情况:(一)登记材料记名人的债权人先前并不知道债务人在工商登记材料上记名(即名义股东),而是后来核查到债务人在登记材料上有记名;(二)实际股权人的债权人在债权关系形成时就知道债务人在公司有股权,然后与债务人进行交易。可以认为前一种情况下的债权人对债务人享有股权的信赖小于后一种情况下债权人的信赖,所以后一种情况下的债权人更值得保护,应当保护后面的债权人。相反,如果前一种情况中债权人的信赖自始就存在,而后一种情况的债权人信赖是后来才产生,就应当保护前面的债权人。

注释:

[1]刘晓光:“股东资格的认定标准研究”,载中国民商法律网,2008年11月8日访问。

[2]比如公司之外的第三人向公司内某股东主张股权归自己所有,按照内、外部之区分此时应属于外部关系,在认定股东的问题上应当以工商登记为准,但实际上两人间的股权争议未必一定应由工商登记来判断,而且往往不能由工商登记来确定。还有,公司的某实际出资人(非文件记名人)的债权人为了实现债权而主张该出资人在公司中的股权,此时该债权人无疑属于公司之外的第三人,如果此时按照工商登记上的记名来判断是否享有股权的话,出资人由于未在股东名册上记名,则将被认为不享有股权。债权人的主张无法实现,这极不利于保护该债权人的利益。

[3][韩]李哲松:《韩国公司法》,吴日焕译,中国政法大学出版社2000年版,第242页。

[4]这种表述并不否认其他股东的优先购买权,如果其他股东要优先购买,那可以视为合同不生效。

[5]朱光忠:“有限公司股权和转让问题研究”, 2009年2月6日访问。

[6]参见《公司登记管理条例》第35条第1款,该款规定,“有限责任公司股东转让股权的,应当自转让股权之日起30日内申请变更登记,并应当提交新股东的主体资格证明或者自然人身份证明。”

[7]参见《公司法》第103条第4款,该款规定“无记名股票持有人出席股东大会会议的,应当于会议召开5日前至股东大会闭会时将股票交存于公司”。

[8]同注[3],第253页。

[9]参见《物权法》第106条第3款,该款规定,“……当事人善意取得其他物权的,参照前两款规定。”股权通常被认为是准物权,在规则上准用物权的规则。

出处:《法律科学》2010年第5期

引用法条

[1]《中华人民共和国公司法》 第三十三条

[2]《中华人民共和国公司法》 第一百三十一条

[3]《中华人民共和国证券法》 第一百四十八条

[4]《中华人民共和国公司法》 第一百零三条

[5]《中华人民共和国物权法》 第一百零六条

[6]《中华人民共和国公司登记管理条例》 第三十五条

查看更多

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心