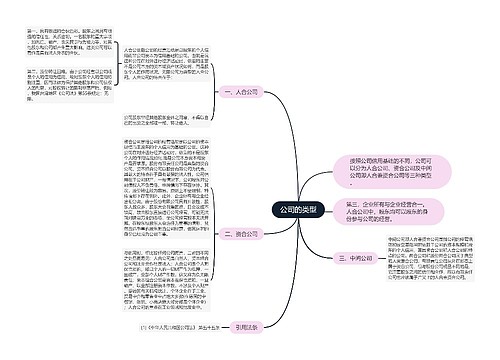

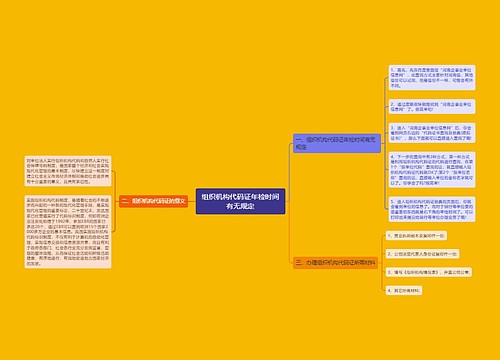

我国公司法第142条规定“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”尽管法律有以上规定,但实践中经常发生股东在禁售期届满前不经公示而秘密对外转让股份,例如:签署股权转让合同、交付股权权能等。

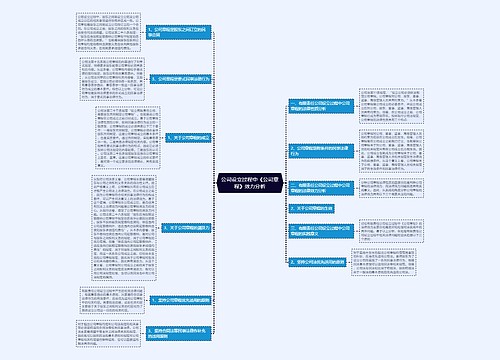

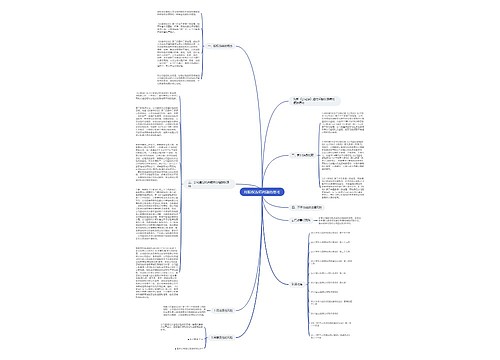

上述无效论和有效论两种观点的区别主要集中在工商变更登记或股东名册是否构成股权转让生效条件。笔者认为,工商变更或股东名册变更属于股权转让合同履行的范畴,而非判断股权转让合同效力的依据。股权转让合同是当事人意思表示一致的结果,涉及的是当事人之间的法律关系。股权转让合同生效后,在当事人之间产生股权转让的法律后果,但不发生对抗公司的效力,因为只有股东名册才涉及股东和公司之间的法律关系,股权转让合同生效后,并不能当然产生对抗公司的效力,因为公司无法知晓随时都可能发生的股权转让,只有完成股东名册的变更登记,受让人才可以向公司主张行使股东权利。因此,股东名册是证明股东身份的重要法律依据,不仅可以约束股东,也对公司产生约束力。股东名册的变更,不具有对抗公司以外的第三人的效力,只有完成股权转让的工商变更登记后,才能对抗善意的第三人,因为只有工商变更登记才调整公司和外部第三人的法律关系。

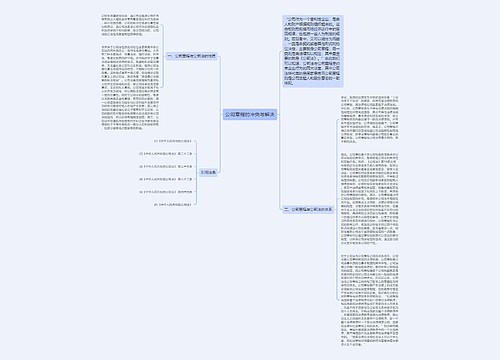

实际上我国公司法也没有将工商变更或股东名册变更规定为股权转让的生效条件。公司法第33条规定:“有限责任公司应当置备股东名册,记载下列事项:(一)股东的姓名或者名称及住所;(二)股东的出资额;(三)出资证明书编号。记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人”;第140条“记名股票,由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让;转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册”;第141条“无记名股票的转让,由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力”。因此,笔者认为:如果在股东就转让禁售期内股权而签署股权转让合同,即便没有根据该合同办理股东名册或工商变更登记手续,只要当事人实际履行了法定或约定的股权转让生效条件(有关有限责任公司股权转让生效条件法律并未进行规定,可由当事人自行约定;有关股份有限公司股份转让的生效条件是股票背书或交付),该股权转让合同违反了公司法有关禁售期规定应属于无效合同。