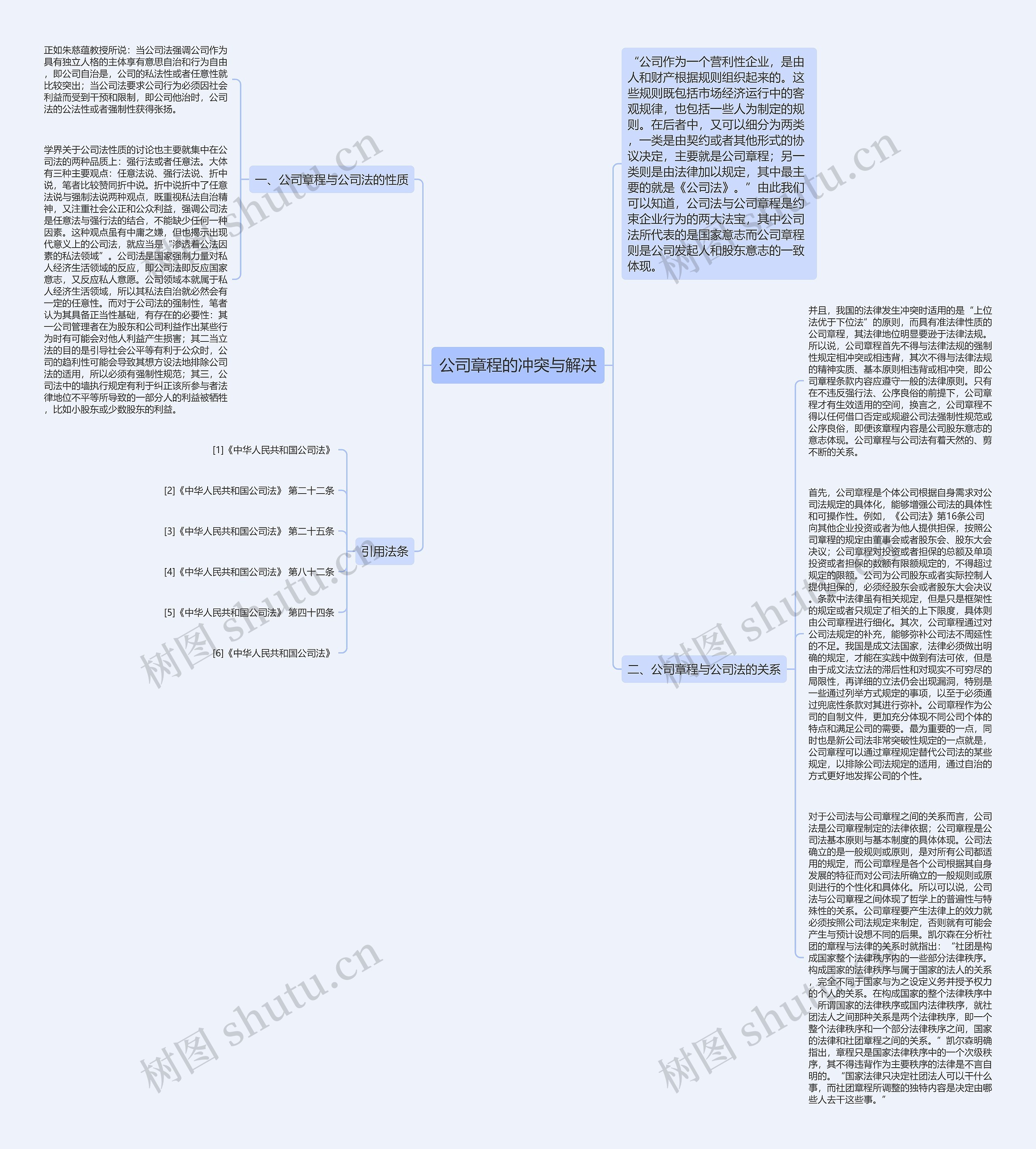

公司章程的冲突与解决思维导图

好想你

2023-02-14

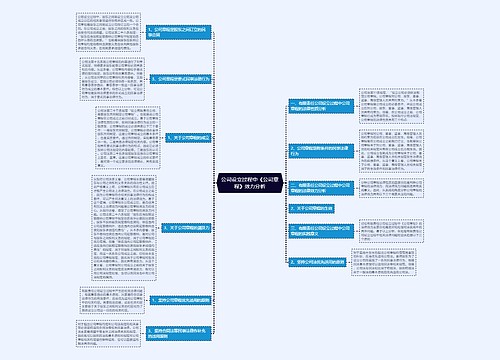

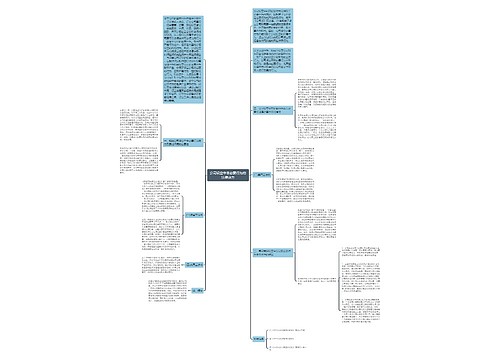

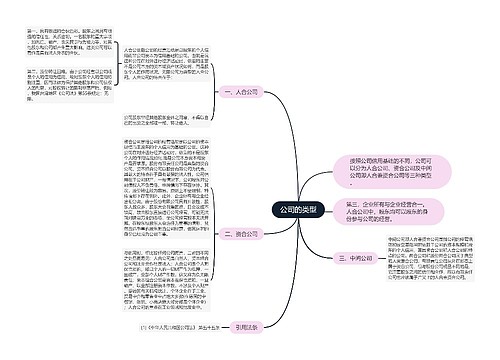

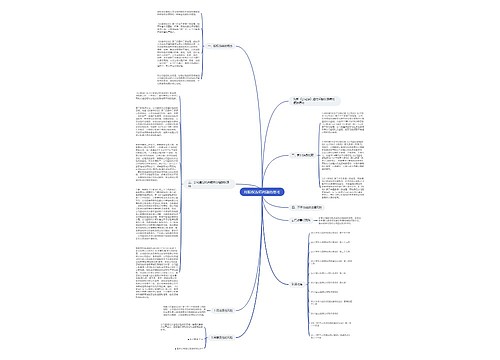

核心内容:公司法是公司章程制定的法律依据;公司章程是公司法基本原则与基本制度的具体体现。对于公司法中的强制性规则,是丝毫没有自治可言的,不能允许当事人排除适用。而对于公司法中的任意性规则包括赋权性规则和补充性规则,公司章程条款的规定即使与公司法不同,也还是在公司法所规定的大原则的范围之内的,不违背立法的原则和目的,则是有效的。树图网的小编将在本文中为您介绍公司章程的冲突和解决,希望能对您有所帮助。

树图思维导图提供《公司章程的冲突与解决》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《公司章程的冲突与解决》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c78df4ee078671d398721c61f2dc6e1b

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a